南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會

薪傳打擊樂團

薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作簡介

薪傳打擊樂團不僅致力於古典音樂的發揚,對於現代音樂的推廣,亦始終不遺餘力,「南音樂集」現代作曲家作品聯展,為第二次辦理,所邀請的作曲家,均為深耕南台灣的現代音樂作曲家:應廣儀、馬定一、曾筱雯、李思嫺、簡郁珊、潘家琳,所演出的曲目,亦為全新創作曲,並為世界首演。本場音樂會,觀眾透過詳細的導聆,進入現代音樂的殿堂,聆賞現代音樂,一窺現代音樂的風貌,對於現代音樂,有全新不同的感受,對於南台灣現代音樂的推廣,有長足的進展。

另一方面,由南台灣各大學音樂系學生所組成的NEO室內樂團,由於參加本場音樂會,演出台灣當代本土作曲家作品,除了得到更多的舞台演出經驗,對於現代音樂,也有更進一步的認識與了解。

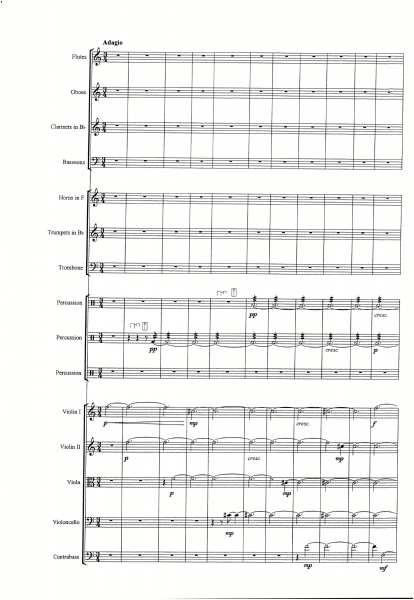

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作:應廣儀《福爾摩沙》(Formosa)曲譜首頁(PDF)

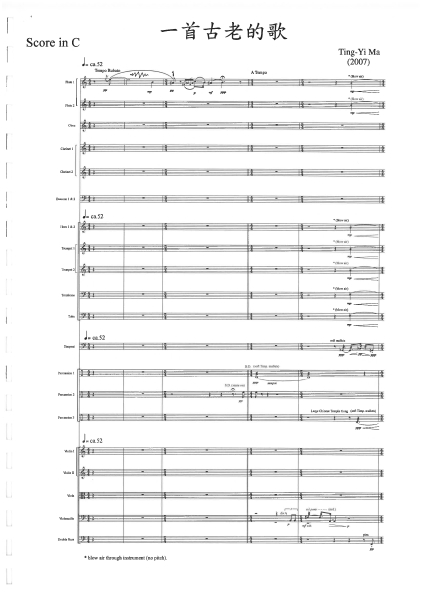

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作:馬定一《一首古老的歌》曲譜首頁(PDF)

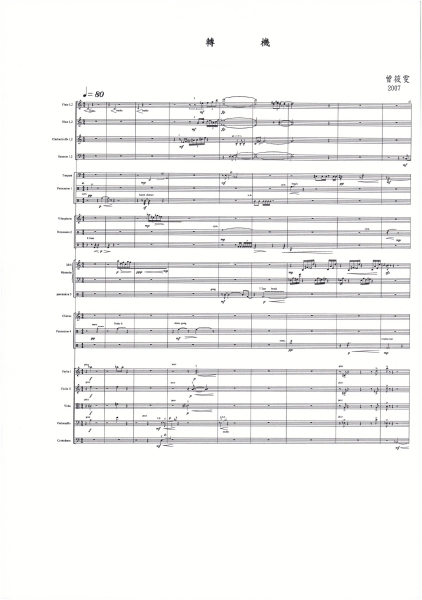

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作:曾筱雯《轉機》曲譜首頁(PDF)

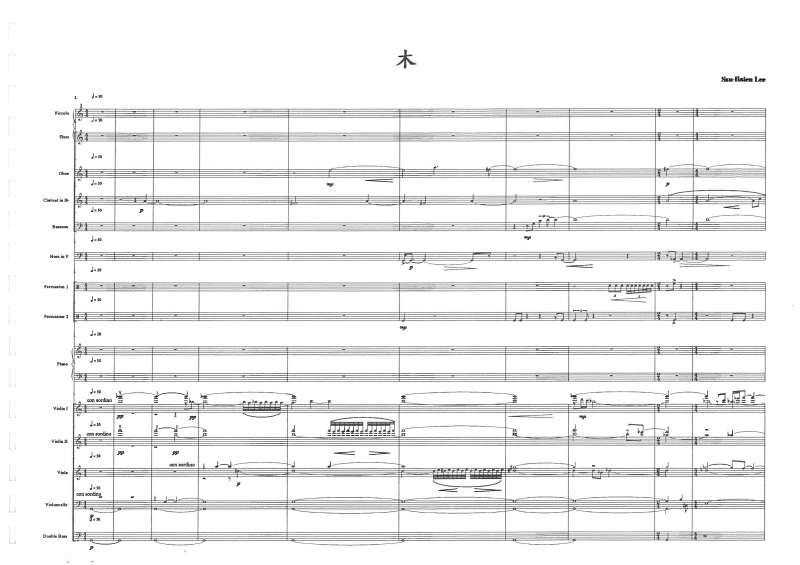

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作:李思嫺《木》曲譜首頁(PDF)

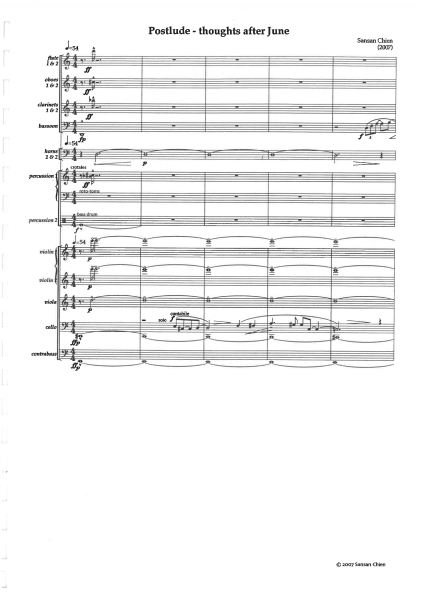

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作:簡郁珊《後奏曲—六月餘感》(Postlude-thoughts after June)曲譜首頁(PDF)

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作:潘家琳《凱達格蘭之靈》(Spirit of Ketagalan)曲譜首頁(PDF)

- 薪傳打擊樂團「南音樂集 2007高雄作曲家作品聯展音樂會」委託創作樂曲解說(PDF)

作曲家:應廣儀

美國馬里蘭大學作曲博士,國立中山大學音樂系副教授。

於國內,作曲受教於許常惠,史惟亮,及盧炎,鋼琴受教於蔡雅雪,劉淑美,及宋允鵬。赴美後,在馬利蘭大學,隨Thomsas Schumacher習鋼琴,並取得學士和碩士的鋼琴演奏文憑。同期間隨Lawrence Moss習作曲,於1991年獲得音樂博士文憑,主修作曲。在美期間由於參與多項活動均獲好評,曾獲頒1988美國傑出女青年獎。目前任教於國立中山大學音樂系,著有《蕭邦夜曲的結構》。近年來仍以鋼琴家和作曲家的身分出現在國內外的音樂活動中。

美國《華盛頓郵報》曾評論:「鋼琴家應廣儀優雅的以她1985年的作品《心境》揭開今晚音樂會的序幕。這五首令人愉悅且意義深遠的小品探索到一個屬於鋼琴色彩與感覺的精緻世界。」

作曲家:馬定一

美國印第安那大學作曲博士,東吳大學學音樂系助理教授。

2003年畢業於美國印第安那大學布魯明頓分校(Indiana University at Bloomington)音樂系作曲組。畢業後,即返台先後任教於台南女子技術學院及國立屏東教育大學;現任教於私立東吳大學音樂系。在美期間,曾師事作曲家 Claude Baker、Eugene O'Brien 和 Frederick Fox;在台,則師事盧炎教授。近年來除從事器樂創作外,並與美國 Ball State University鍾梅教授合作新編中國民歌。除此之外,他的大提琴獨奏曲《Moon Reflects on Two Strings for Cello Solo》(2002)獲得民國2003年教育部文藝獎獨奏曲類優選;《憶~福爾摩莎》(Formosa Nostalgia, 2003-2004)獲得文建會2004福爾摩沙作曲比賽室內樂組第二名;為四位打擊樂演奏者的《祭禮》(Ceremony fro Four Percussionists, 2001-2002)獲邀在第26屆亞洲作曲家聯盟大會中演出。

作曲家:曾筱雯

法國巴黎師範音樂院高級作曲文憑,台南科技大學音樂系兼任助理教授。

巴黎師範音樂院高級作曲文憑,曾就讀台南家專、東吳大學音樂系學習鋼琴與作曲,大學期間加入音契合唱管絃樂團,也曾經擔任此團之文宣行政一職。在台灣曾經跟隨黃燕忠及金希文等教授學習。

留法期間作曲跟隨已故日籍作曲家Y. Taira先生,A. Gaussin及A. WeberF.Bedrossian,鋼琴跟隨A. Gorog學習,因在台灣受了完整且良好的音樂訓練使得留法期間經常表彈奏、指揮自己及他人的作品首演,並擔任由B. Woolley指揮的Voice International合唱團,巴黎美國敎會青年詩班之伴奏,活躍演出於Sallanche, Normadie及巴黎地區等。

2004年返台,三年中除了教學之外,經常發表創新作品,或改編樂曲,曾受邀委託、創作於嘉義大學音樂系、音契合唱管絃樂團、奇響室內樂團、聲子打擊樂團、新竹交響管樂團、橘子三重奏等,是年輕一輩非常活躍的作曲家。作品《Semer》於2002年獲文建會甄選優勝,室內樂《La mer》於2004年獲選於亞洲音樂節中演出。目前任教於台南科技大學、嘉義大學音樂系,為亞洲作曲家聯盟會員。

作曲家:潘家琳

美國西北大學作曲博士,國立嘉義大學音樂系助理教授。

高雄市人,獲美國伊利諾州西北大學(Northwestern University)音樂作曲博士學位,於2005年底返國。曾於國立台灣交響樂團所舉辦之藝術歌曲作曲比賽與其他比賽中獲獎,作品並多次獲選於亞洲作曲家聯盟年會以及其他音樂季中演出,演出場合遍及台灣、美國、加拿大、韓國、日本等地。自高雄高級中學音樂班畢業後,大學與研究所皆研讀於國立台灣師範大學音樂學系,作曲曾師事熊澤民、盧炎、潘皇龍等教授。

赴美於Northwestern University進修期間,作曲師事Prof. M. William Karlins, Alan Stout and Jay Alan Yim等教授,更隨前芝加哥交響樂團(Chicago Symphony Orchestra)駐團作曲家,亦是目前最知名,活躍於歐美現代音樂樂壇的女性作曲家Prof. Augusta Read Thomas學習作曲。曾參與國內外多位知名作曲家,如John Adams、Bernard Rands、Michael Colgrass、Augusta Read Thomas、Pierre Boulez、Vinko Globokar、Roger Renolds、譚盾、盛宗亮、陳儀等人的大師班(Master Class)及作品研討,並與現代音樂演奏團體如Pacifica String Quartet, The Eighth Blackbird, The Bugallo-Williams Piano Duo, Duo Diorama與十方樂集的成員合作。

目前為國立嘉義大學音樂系專任助理教授,中華民國現代音樂協會(ISCM)理事。

作曲家:李思嫺

美國加州大學洛杉磯分校作曲博士,國立中山大學音樂系助理教授。

國立台灣師範大學學士,國立交通大學碩士,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)音樂哲學博士。其專長為音樂理論與作曲,曾獲1998年「音樂台北」作曲比賽首獎,並於2001年獲選為兩廳院作曲類之「樂壇新秀」。

目前任教於國立中山大學音樂系。除音樂理論教學之外,她也致力於各種形式的音樂創作。除了創作音樂會音樂外,對於跨界的表演形式,例如將音樂應用在舞蹈,劇場,或者和語言及文字的結合等表演形式也具有高度興趣。近兩年來,她也投入心力實際參與前衛劇場的人聲實驗與音樂設計。代表作品有結合了傳統戲曲與現代音樂的前衛聲音劇場《試妻?弒妻!》,以及實驗音樂劇《白水》。

目前亦擔任中山大學「巴洛克獨奏家樂團」駐團作曲家。其為該樂團編曲之巴洛克風格台灣民謠專輯《璀璨‧西‧灣》已於2006年發行。

作曲家:簡郁珊

美國印第安那大學作曲博士,國立高雄師範大學音樂系助理教授。

簡郁珊目前為國立高雄師範大學音樂系之專任理論與作曲老師。在高師大之前,她曾教授作曲及理論相關課程於美國俄亥俄大學(Athens, Ohio)、印第安那大學(Bloomington, Indiana)、及印第安那波里斯大學(Indianapolis, Indiana)。

簡郁珊於美國印第安那大學音樂學院(Bloomington, Indiana)完成其音樂博士學位主修作曲、副修音樂理論與鋼琴。在印第安那大學求學其間,其主要作曲老師為Frederick Fox博士,除此也曾短暫與Eugene O’Brien博士及Claude Baker博士習作曲。在美期間,她曾獲多麗都、俄亥俄與印第安那等大學之獎學金和獎項;其作品曾發表於台灣、美國、歐洲之各式音樂節系列音樂會以及現代音樂研討會上。

在寫正統現代音樂之餘,簡郁珊還曾譜曲給現代舞者,及編曲給Melothesia巴洛克室內樂團演奏。1996 年,與幾位現代音樂之同好一起創設穆聆現代樂集(MusicLink Contemporary Consort)。除外,她是美國ASCAP(American Society of Composers, Authors, and Publishers)、SCI(Society of Composers, Inc.)、Pi Kappa Lambda音樂榮譽社、亞洲作曲家聯盟之會員。