「從『義民』到『擺夷』?:清境義民人群之認同內涵與變遷」出版計畫

開學文化事業股份有限公司

1961年,一群由因國共內戰而撒退到中國西南邊區的軍人,撒退至台灣。在歷經戰爭、戰後農場安置期、回歸地方行政體系與重返家鄉等多重經歷與離散後,這群人被稱作「義民人群」。

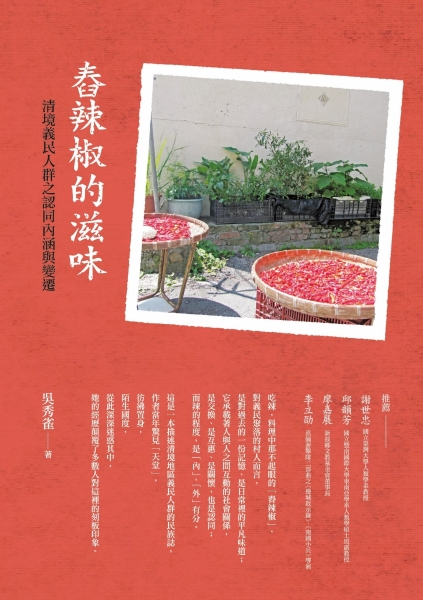

《舂辣椒的滋味:清境義民人群之認同內涵與變遷》是一本以民族誌為書寫形式,描述一群國共內戰後,由中國西南邊區撤回、安置於清境農場之義民人群及其後裔的離散故事。本書的主角,就是清境社區裡的「義民」妻眷及其後裔。「義民」的前身是當年大陸淪陷後,投入滇緬地區的反共游擊隊,他們在異鄉孤軍奮戰的經歷,透過作家柏楊的《異域》一書,曾讓許多讀者為之動容鼻酸,但卻少人知悉,現實生活中的他們有一部分在1961年以「義民」身份,被國民政府安置於南投縣仁愛鄉的清境農場,成為原住民鄉中的非原住民,少數中的少數。一直到近年來,義民妻眷的西南少數族群身份被形塑成觀光賣點「擺夷」之後,舞台上的鎂光燈才又突然投射到他們身上。

回想此書之前身,是作者2011年產出的碩士論文,雖先前已有一些學者做過清境義民的相關研究,鮮少如本書一般如此具全面性:時間上從逃難、農場安置、回歸地方行政體系,一直談到返鄉,以及當代的社區營造與觀光;空間的範圍則涵括了三個義民新村(過去研究多只聚焦在較知名的博望),並透過共食、廟宇節慶、社區會議、觀光等不同的鏡頭聚焦,細膩地探討三個義民聚落內部,以及對外ー與週遭體面的「新移民」之間ー微妙的人際互動關係。

不過不太能感覺出本書原為一本碩士論文,裡頭少有艱澀的學術詞彙或論述,而是由許多引人入勝的人、事,以及物所構成。本書處處可感受到「人」的實質溫度,如大媽們在飯桌前娓娓道來的離鄉與逃難經歷,不時抒發感慨用家鄉語唱起歌來的場景等,在在使得本書讀來能獲得情感與感官上的雙重觸動。如此偏散文式的抒情風格,讓本書看似不那麼學術,但其實本質上是一部非常「人類學」的作品。

「文化」這個如今人人都能琅琅上口的概念,其實絕大部分無法從報導人口中「訪談」出來,而是蘊藏在平凡的日常生活細節當中。這正是人類學者的專長所在,也是本書做大的特色與效益所在—就是對於「日常」的細膩描寫與分析,其中,又以「食物」這個主題最為精彩。在香味俱全的文字引領之下,可以看到舂辣椒、冬天醃製的臘腸臘肉、烤粑粑等這些報導人所暱稱之「我們的菜」,如何透過食材的取得、烹煮、製作到分享一步步的過程,成為傳遞清境義民人群兩代之間情感與認同的最真實媒介。

本書的優點不只是敘述了主角之一大媽們固有的「異族異邦異文化」老傳統,也點出她們數十年融於夫婿雲南地方生活方式的過程,更能加碼探討面對臺灣本土與當下全球意識濃烈狀況的景象。對當代台灣正消失中的族群樣貌與無形、有形的文化資產,有著重要的地位與位置。