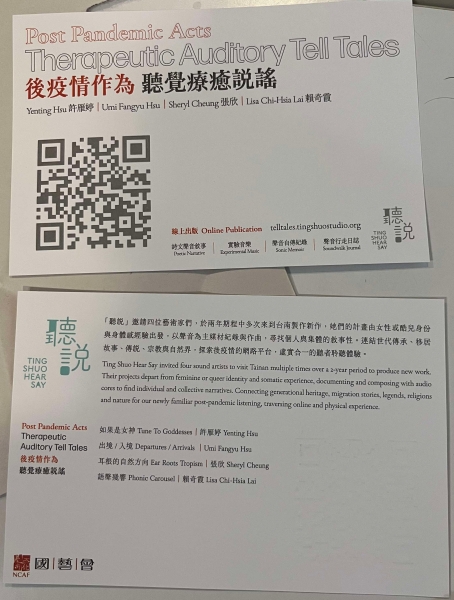

後疫情作為:聽覺療癒說謠

邀請四位聲音藝術家,由「聽說」協助製作與在地連結,藝術家們於兩年期程中多次來到台南;延續自身創作脈絡與思維,多元連結台南的人文歷史與研究者,城市空間與巷弄,做更深入與實驗性的新型創作發展。由女性或酷兒身份與身體感經驗出發,以聲音紀錄並實驗創作,連結世代傳承、移居故事、傳說、宗教與自然界,來尋找後疫情的個人與集體中,療癒系與抽象性的聲音敘事。探索後疫情的網路平台,與虛實合一的聽者聆聽經驗,發展透過耳朵的旅行作品。

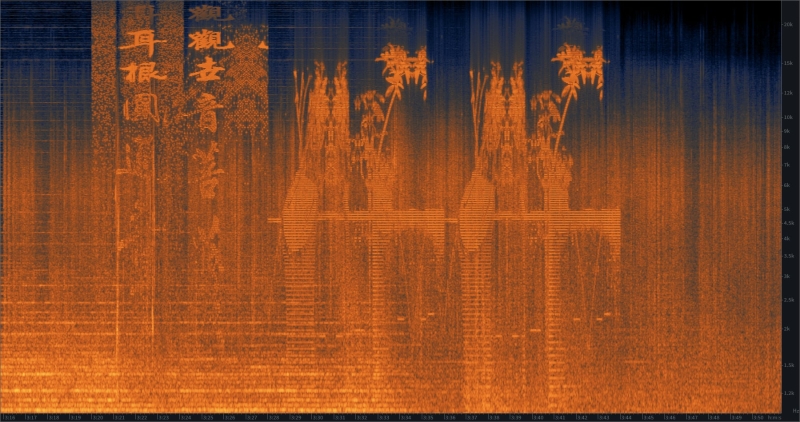

許雁婷的《如果是女神》結合跨時空的女神傳說,邀請聽眾在冬季的七個圓缺月期間調頻收音,並於台南的各地點建議身體互動。Umi Fangyu Hsu的《出境 / 入境》重現移居美國前的少年記憶,透過錄製特定地點的日常行為,探索三十多年前台灣建築音景的敘事。張欣的《耳根的自然方向》將植物、人體與社會科學結合,探索自然與身體的自主思想。賴奇霞的《語聲殘響》將台南的傳統工藝與街景聲融入聲音作品,呈現台南多元音景與時空交錯。

聽說聲音工作室

2016/07/21

張惠笙

2020年開始發展以台南與聲音為主軸的創作駐村計畫,邀請接待各地藝術家進駐聽說創作與研究。常態性的活動有「聽說有表演系列」邀請國內外聲音藝術家,進行共演或合作,加強不同國籍間的藝術家在創作脈絡和文化背景的交流。從2016年7月開始,接待過多國藝術家,包括:東亞與東南亞、中西歐、北歐、美加、智利等。聽說有線上音樂廠牌,官網含中英文的藝術家資料庫。另也舉辦「大師班」與不定期的工作坊,將聽說作為一個雙向開啟的窗口,邀請不同領域擁有豐富創作背景與經驗的藝術家來到台南,設計不同類型的工作坊,提供給在地對聲音、實驗音樂有興趣的學生、朋友乃至專職創作者可以持續吸收、進學的場域。藉由上述這些活動擴大聲音藝術創作的社群,讓資源與創作者不再單一集中與北部。

曾舉辦大型活動如下:

臺英遠距女性藝術家的聲音藝術創作(2021年),受英國文化協會與國藝會的臺英文化交流補助,與英國的女性聲音組織 Women in Sound Women on Sound (WISWOS)共同策畫。邀請三組雙人臺英女性音樂家進行遠距創作合作,於9月由聽說出版製作合輯。3組雙人合作藝術家有:林雨儂 + Manuella Blackburn、李俐錦 + Francesca Simmons、張欣 + Elaine Cheng。

大音希聲 南北管 談X彈 實驗音樂(2018年7-11月)由天語樂軒/玩劇島小劇場和聽說合辦。從傳統音樂中的南、北管為啟發,漫遊其靈感至即興與實驗音樂中的創作,並就兩者的聆聽經驗與感知來串連。由講談揭序,一路延伸至演出的系列活動。

與澳洲液態建築共同合作舉辦的低調奇觀(2017年11月),邀請澳洲和台灣兩邊的表演者,以傳統台灣街區慶典發想的實驗表演,並透過表演場地的開放合作方式,來探索聲音的雕塑性與聲音展演的多元可能。