《後像》二重奏創作計畫

黃苓瑄

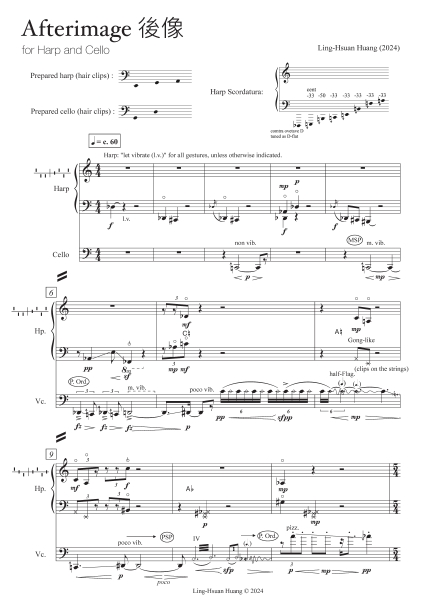

樂曲《後像》以豎琴與大提琴兩種弦樂器共有的特性「弦線的共鳴」作為主要創作概念。透過在弦上預置物件(如髮夾)來延伸與轉化其共鳴聲響,並結合兩種樂器的撥弦與拉弦手法,展現弦線震動與殘響中的豐富聲音變化。

作曲者對於器樂殘響的關注與興趣亦可從曲名窺見端倪:「Afterimage」(後像,亦稱殘像、殘影)是一種視覺現象,源於視覺系統的適應效應:當人們長時間注視強烈對比的圖像或色彩後,即使刺激消失,視覺中仍會暫時出現相反色彩或圖像。作曲者嘗試將此視覺現象轉譯至聽覺領域。

在樂曲中,聲響造型以重複推進與層疊的方式發展,使聽眾逐漸適應聲響的韻律與音色,並在聲音突然消失後,於感官惰性中浮現與原本特徵相反的聽覺經驗。透過此過程,作品描繪了「後像」在聽覺中的可能樣態,並探索這種轉化技法的美感與表現力。本曲邀請荷蘭Weave Duo(豎琴家Joost Willemze與大提琴家林聖宭)合作並於2025年台中、台北等地世界首演。

黃苓瑄

Ling-Hsuan Huang

-

2025/03

天景回聲 (2025) for Piano Duo

-

2025/01

後像 (2025) for Cello and Harp

-

2025/01

Time is an illusion (2025) for Harp solo and Tape

-

2024/10

花之微觀 (2024) for Clarinet and Viola

-

2024/09

Dance suite for a cellist (2024)

-

2024/04

“Diaspora – ChamberXChamber”音樂劇場 (2024)

-

2023/11

它們從不存在。 (2023) Music theater of one performer, poetry, electronics and objects

-

2023/07

流體之微觀 (2023) for String Orchestra

-

2023/02

聯星 (2023) for Flute and Trombone

-

2022/11

Glass Daisy/Immortelle (2022) for Soprano and Piano

-

2018/03

德國音樂大賽作曲獎 Preis des Deutschen Musikwettbewerbs 2018 (Deutscher Musikrat)

-

2016/06

卡爾·馮·奧西茨基作曲比賽特獎 15. Carl von Ossietzky – Kompositionswettbewerb (Auszeichnung)

-

2015/08

國立臺灣交響樂團2015青年音樂創作競賽二獎

-

2012/10

台灣音樂館2012國際作曲大賽

-

2025/03

新莊文化藝術中心演藝廳 "Diaspora漂泊者 – 室內樂故事音樂會" (Diaspora音樂創作與音樂總監)

-

2025/03

國家兩廳院演奏廳 "2025臺灣璇音雅集新臺灣音樂【傾聽-臺灣意象-台北篇】" (作品<天景回聲>首演)

-

2025/02~2025/03

國家兩廳院演奏廳“荷你.漫遊世界:荷蘭豎琴與大提琴二重奏" (作品<後像>與<Time is an illusion>首演、<為大提琴家的三首舞曲>演出)

-

2024/12

師大音樂系演奏廳“2024音樂台灣作曲聯展” (作品<催化-凝視> 演出)

-

2024/10

國家兩廳院演奏廳“台灣璇音雅集新台灣音樂【繪聲˙會影II】系列作品發表會” (作品<花之微觀>首演)

-

2024/09

國台交2024年霧峰音樂節室內樂場 (作品<Negativzeichnung (間)>台灣首演)

-

2024/09

荷蘭阿姆斯特丹 “Cello From West to East - ChamberXChamber”音樂會 (作品<Dance suite for a cellist> 第一部分 首演)

-

2024/04

荷蘭阿姆斯特丹等地 “Diaspora – ChamberXChamber”音樂劇場 (擔任音樂創作與音樂總監)

-

2023/11

C-Lab 台灣聲響實驗室「2023聲響藝術節」 – VR單元 (作品<彼岸 - 無常之聲>首演)