「在,此地」,秘魯 Sachaqa Centro De Arte 駐村計畫

葉懿嫺

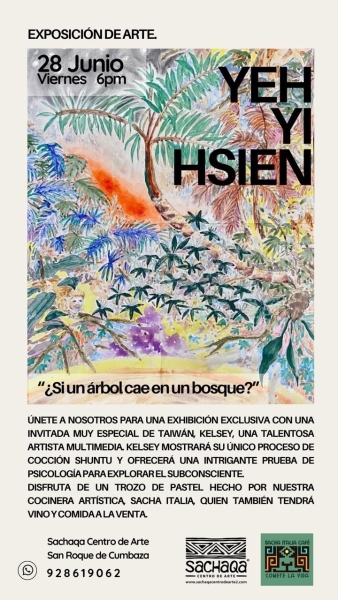

2024年5月,我(葉懿嫺)參加位於秘魯北部熱帶雨林San Roque村莊的Sachaqa Centro De Arte生態藝術村駐村計畫,該藝術村由旅居秘魯多年的英國藝術家Trina創辦。我在這裡進行為期兩個月的雨林探索,以延續我自2023年開始的「假如一棵樹倒在森林裡」創作前置研究,這也是我繼2017年的「我以為自己是一棵樹」和2022年的「出發去找一棵樹」之後,我對森林/雨林地景的進一步探索。

駐村期間,我跟著藝術家Trina溯溪至Anakiwi河跟Cumbaza河的交會處,採集可以磨成色粉的石頭,和學習如何使用於當地生長的藥用植物,進行熬煮加工,製成可用的顏料。也利用閒暇時間,參與以Sachamama(雨林的母親)神話為主題的戲劇藝術志工活動,與秘魯藝術家們共同創作,並體驗將當地的神話故事轉化為不同的藝術形式。

Trina在了解我的創作與「森林地景」相關後,帶我從較少遊客進入的入口(PV12 TIBILO)前往帕卡亞薩米里亞國家保護區。我們沿著亞馬遜河支流划輕舟進到雨林腹地,於庇護所Shelter Posa Gloria過夜,使我得以近距離觀察亞馬遜雨林的現狀。此外,也透過Trina的幫忙,在San Roque村莊找到熟知雨林生態的當地人,帶我深入當地尚未被開發的Napo雨林保護區。

在探索過後,我於工作室思索下一階段的創作方向。一直以來,我的作品多是傳遞我對山林路徑記憶探索的感受,或者可以說就是行旅地圖。我時常運用在步行中所拾得的物件、拍攝的影像,甚至是走進山林歷史遺跡,感受那份現在與過去時空交匯下的抽象身體記憶,作為我創作的素材。而如何讓森林/雨林的空間記憶在抽離原初場域,透過我揀選的材料與圖像交織下,再次重組、擴張,然後可以被他人所感知,是我所關注的創作課題。對我而言,構成森林/雨林的地景與風景,是樹、石頭、動物遺骸、地形、腳下的路徑,和自己。

過去,我常習慣以複合媒材的形式來進行創作上的思考,但在南美,我感受到當地藝術形式的純粹與直接。他們以充滿張力和表現力的圖像,以及傳統陶藝來詮釋生活和神話,這引發了我對圖騰與象徵性圖像的重新思考,我也興起想要重新理解跟整理,在東方的文化脈絡中,又是怎麼在繪畫中詮釋人的精神世界,或者是人與自然環境的關係?

葉懿嫺

YEH, YI-HSIEN

-

2023/11

某日午夜森林是橘紅色

-

2023/11

見證者

-

2023/11

撞爛的得利卡

-

2022/02

樹的墓誌銘

-

2022/02

紅色月亮

-

2022/02

鹿角與村田銃の猟銃

-

2021/12

被包裹的蛹與蛾

-

2021/12

木質化的巡山員

-

2021/12

夏夜、10°C、濕度75%

-

2022/12

財團法人臺灣美術基金會,文化部藝術銀行計畫收藏

-

2022/11

國立臺北藝術大學110學年度張光賓獎學金

-

2021/06

國立臺北藝術大學109學年度博碩士獎學金

-

2019/07

「洲際飄移─藝術實踐的城市鏡像」教育部青年發展署 106學年度國際體驗學習計畫,體驗地點-美國。

-

2024/06

聯展:「墨外境」,乙皮畫廊,臺北

-

2024/06

發表:「¿Si un árbol cae en el bosque?」, Sachaqa Centro De Arte ,Perú

-

2023/11

聯展:「明々」,107gallery,臺中

-

2023/11

聯展:「零碎的總和」,284關係空間,臺北

-

2022/02~2022/03

個展:「 出發去找一棵樹」,良室藝術空間,臺北

-

2017/12

個展:「 我以為自己是一棵樹」,南北畫廊,臺北