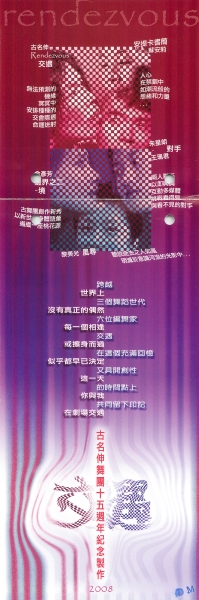

古舞團創團十五週年特別製作

古名伸舞蹈團

古名伸舞團一向以編舞創作為舞團營運發展的重要目標。自1993年創團以來,到今年2008年即將屆滿15週年。檢視過去,舞團對於創作人才的鼓勵與培養,這些年來也累積了很多的能量。在舞團15週年慶的演出時,我們特別邀請了3個世代的6位編舞創作者,集結10位各具特色的舞者,展現舞團多樣的風格,推出橫跨現代舞、接觸即興、影像多媒體及戲劇性的舞蹈接力賽。

創團至今15年來,進出舞團的人也已歷經3代的變化。此次參與編創的6位編舞者都曾參與過舞團的演出,並留下美好的工作經驗。不論是現在仍在團的團員,或是展翅高飛出國念書的創作者。他們都各自在舞蹈創作上有突出的表現,每個人都自有其繽紛而美麗的多樣面貌。

這次古名伸舞團15週年紀念製作「Rendezvous—交遇」,集結了3個舞蹈世代、6位編舞家的作品,分別是王珮君和朱星朗的《對手》、蘇安莉的《安提卡書簡》、黎美光的《風尋》、余彥芳的《邊界之二—境》以及古名伸的《交遇》。(依演出順序排列)這些作品充分地展現出舞團風格的多元面貌,同時讓人見識到新一代編舞家豐富的創造力以及第一代編舞家在歲月沉澱後所展現的成熟美感。

王珮君與朱星朗的《對手》(Déjà-vu 2),延續2006年兩人在牯嶺街小劇場的新潮實驗室所發表的《Déjà vu》,由朱星朗策劃發展的影像互動,兩人再次合作實驗舞蹈與多媒體影像結合的各種可能性。

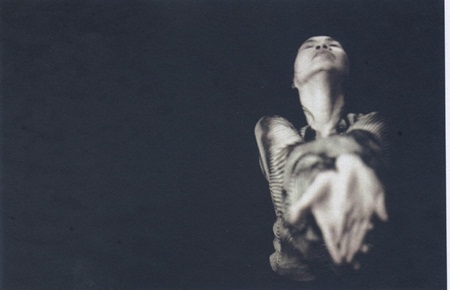

蘇安莉的編舞風格一向以描繪細膩的女性情感著稱,她擅長以肢體動作的純粹性引導出視覺的驚喜,並激盪出觀者無限的想像空間。這次她所編創的《安提卡書簡》(Letter from Attica),是一支獨舞,以作曲家策夫斯基(Rzewski)的《Coming Together》為配樂,且由她自己擔綱演出的作品。《Coming Together》寫於1971年,為對一歷史事件的回應。1971年9月,美國紐約州Attica監獄囚犯要求改善獄中待遇未果,挾持人質抗爭,數日後官方採取武力鎮壓,傷亡者眾。囚犯主事者之一的 Sam Melville 亦在暴亂中身亡,而其在獄中一封致友人的書信,事後被刊登於某雜誌,而《Coming Together》正是作曲家在閱讀此信後,有感而發的創作。首演時,除了舞者之外,現場還配有弦樂演奏以及英文書信的朗誦,讓觀眾不僅具有視覺上的震撼,弦樂與朗誦的聲音更加強了故事本身的戲劇張力。

與蘇安莉同為舞團編舞創作演出之重要台柱的黎美光,則是以天馬行空的實驗精神與創意為人稱道,嘗試明瞭創作過程中的人、事、物特質,將所有的元素整合,展現其自然的風貌。在舞團15週年之際,黎美光與舞者們(林雅嵐、董怡芬)共同編創了《風尋》(The Wind Seeker)。

古名伸舞團經年累月開發國內舞蹈創作的新氣象,關懷國內舞蹈環境的發展,曾籌辦「狂想年代」系列舞展,提供新生代編舞家創作發表、相互觀摩的機會,並與年輕新秀一起共享舞台。

15週年演出,首次在中型劇場新舞臺演出,對於票房不免擔心,幸好在眾多舞者以及各界好友的協助下,交出還不差的成績。演出也獲得許多好評,其中最後一段《交遇》更已接獲邀約到大陸演出。台北首演後,古舞團也舉行了小小的茶會,感謝各界貴賓這15年來的協助與鼓勵,讓舞團有信心可以繼續跳舞,迎向下一個15年。

深刻體現了交會際遇的不可預測,此次演出橫越3個舞蹈世代,6位編舞家交會在這個充滿回憶又具開創性的時間點,共同留下的印記,也一起共體時艱。

- 對手 déjà vu 2

編創及演出:王珮君及朱星朗

影像攝錄:王珮君

服裝設計:許艷玲

投影布幕製作:王珮君及朱星朗

互動程式設計/音樂/影像編輯:朱星朗 - 安提卡書簡 Letter from Attica

編舞者:蘇安莉

舞者:蘇安莉

音樂:策夫斯基 Coming Together

音樂統籌/編曲:張雅雯

舞蹈構思協助:張雅雯

服裝設計:許艷玲

感謝策夫斯基先生提供音樂使用版權 - 風尋 The Wild Seeker

編舞:黎美光與舞者們

音樂:作曲/演奏 Arnaud lechat(夏諾)

作曲:小坂孝之介/中孝介演唱『春』

舞者:林雅嵐、董怡芬

服裝設計:許艷玲 - 邊界之二境 From Here to the End of the Rainbow

編舞:余彥芳

動作發展:余彥芳與舞者

舞者:蔡冠伶、方志勇

音樂:Michael Wall

排練助理:蔡冠伶

服裝設計:許艷玲、余彥芳

服裝製作:歐宣國際開發設計有限公司、宇宙開發實業社 - 交遇 Rendezvous

編舞者:古名伸

舞者:蘇安莉、王珮君、蘇威嘉、柯德峰

音樂:莫札特《費加洛婚禮》、貝里尼《諾瑪》、普西尼《塞爾維亞的理髮師》

服裝設計:許艷玲

客串演出:古為古舞團一份子的許多朋友