Big Bang 一百個發聲的理由

王仲堃

回顧創作理念《Big Bang》名稱想法來自爵士樂Big Band時期所展現出的大樂團風格,熱鬧激揚的組織成氣勢磅礡的感受。Bang有別於Band,代表砰然而擊、轟然地意思。由一百個發聲的機械小型裝置,同組成隨機的/即興的結構,各個發聲機器(姑且稱之Noise Machine)皆有自身的吼叫理由。

在如此龐大的企圖欲建構一個像是巨大的聲響雕塑,當初構想中的一百件,在實際製作的磨合下,概念逐漸轉化成系列構成,非以當初一百件各自獨立的呈現,而可能於一百件之中,劃分十個系統,每個系統各自十件,且在這十件中以同原理的發聲手段組成此一系列的發聲計畫。

如此龐大的計畫,在許多旁觀者的意見中,都相當訝異,直覺這應該是一輩子的計畫吧,畢竟又不是只要發出聲響就是此計畫(簡稱百聲計畫)的其一聲響,而這問題也是在初期最直接的遭遇。所以回歸到聲響創作的原點,耳朵聆聽的知覺這件事上,最初感動到我的就是當我製作的機械運動物體,看著往返運轉的機械零件,循著一定的周期迴圈,在這樣的狀態下所發出的聲響,有時沒意識之時,是不會察覺,而當仔細聆聽時,這樣的聲音非常有趣,似乎在這平凡的背後,有著什麼支持著他運轉的力量,經由聲響、經由動態展現出來。而關於聲響的另一個動機是來自於生活的經驗,同我在創作上發現聲音的驚喜一般,在周遭生活中所存在的聲音百種萬種,但唯有當下意識到之時,聲響的存在才成為可能。我說這是人類駑鈍的知覺器官,或說知覺當下這件事情,令我感到如此真實。

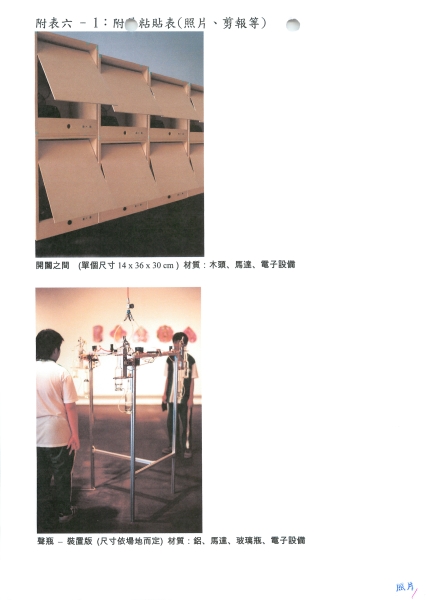

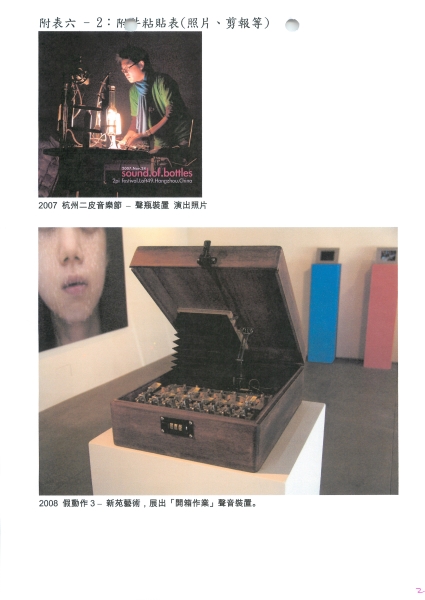

而在發聲機器製造,延續以往結合動力與聲音等元素賦予雕塑本身動態生命的方式,利用不同材質如:玻璃罐、空心木頭、弓弦、鋼片……等,不同材質特性所產生其單一發聲方式。而在此次計畫以一種實驗的方式,試圖尋找更多聲音產生的可能性。而單一物件本身,齒輪運轉,反覆回圈行為,皆可視為一個微型個體並擁有其獨特魅力。而稱之Noise Machine,想法來自盧梭羅(Luigi Russolo)於1913年發表的噪音藝術宣言(The Art of Noise):「過去的聲音都是沈靜的。在十九世紀新的音樂器材被發明時,噪音就誕生了。今天,噪音是處在優勢的地位,它掌握了人們的感官知覺,我們必須掙脫聲響的刻板界限,並征服噪音聲響無遠弗屆的範疇……。」而後有一群人使用蜂鳴器、喇叭、汽笛等物件,自製許多能發出噪音的盒子,改造人們的聽覺體驗。

噪音機器在當時,脫離不了人為演奏,脫離不了人為發出噪音的行為舉動。或許那怪異的景象在我看來,更令我著迷的是機具本身的運作與在操作過程中代謝出的產物——聲響。此聲響在此時此刻,非同過往反動氣息,更非台灣聲音藝術發展之初的躁動。單純回歸自身,從逐一瑣碎零組件的拼湊完成的過程中,表達單一與全體之間接關係。