在迷亂之中尋覓純粹

黃鼎云的新作《亂迷》,改編自台灣當代作家舞鶴的同名小說,獲選了今年度國藝會「新人新視野」專案補助。這一部充滿實驗、毫無章法的小說,鮮少標點符號,文字糊成一團,處處都像是對句構、對書寫、對閱讀的挑釁,表面上如亂語、如夢囈,如意識流,如胡說八道,底層卻潛藏著對於國家、體制和文化的反叛與反思,穿插了許多淫穢的字眼和意象,破壞、褻瀆著所描述內容的制式;有趣的是,「就算一個髒字都沒有,讀起來還是很髒」。從小說所得到的靈感中,黃鼎云更進一步地思索:「個人即政治,性即政治。如果國家也是政治的話,那麼性就是國家。」這番似是而非的推論,事實上,也呼應了原著像是以似是而非的立場,來顛覆所有正統思維和體系。

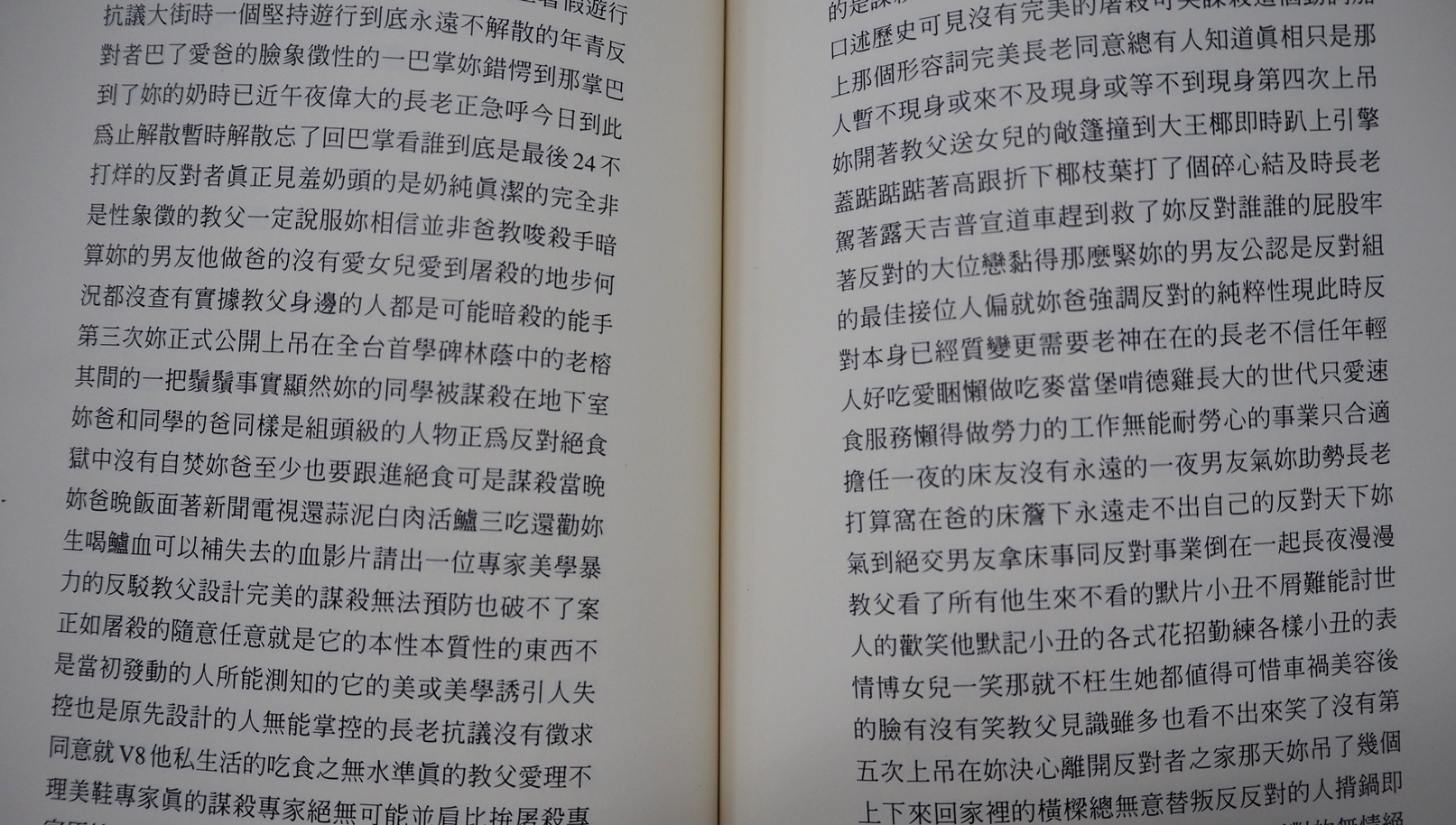

舞鶴的小說《亂迷》混亂似囈語,深刻如辯證。

如何轉化這部小說離經叛道的語言、內容及形式,便成了創作上的第一道關卡。最一開始,編導試圖創建一種「偽氏手語」,甚至有想要發展成一套辭典的意向,但強調「這並不是正規的手語,而是經過轉化與再創造的手部語彙」。這樣的手語形式,偏向肢體劇場的表達方式,導演也為此試了很多光影,卻感覺重新建構一個新的語言不但並非想像中簡單,而且成品簡潔、冷調,像是個「劇場美術品」。大概到了中秋節,導演有些時間可以好好沈澱,再度回到原著文本裡面,反覆地看,才發現這個詮釋方向不妥,直覺覺得應該要髒、要亂,同時也自省,坦言「原本用手語的方式其實有點逃離,但其實是不知道該怎麼呈現這部小說的語言」。於是,當他找了舞鶴本人聊過後,卻發現作者自述並不叫這東西是小說,而是「文字作品」。如此突破語言和邏輯門檻的實驗精神,頓時激勵且喚醒了他的視界,也打開了作品的世界,再度探尋創作的開放性。

關於《亂迷》的詮釋走向,黃鼎云不僅從舞鶴的分享得到啟發,更進一步地從亞陶(Antonin Artaud)、巴塔耶(Georges Bataille)等人的論述中得到靈感,這些人創作美學中所帶有的破壞、揭開的力量,讓他想到了裸露,包括了各種面向的赤裸。首先是演員的裸露,可能但也不見得一定是暴露身體的第三點,而是一種激起慾望又挑戰慾望的方式;接著是空間的裸露,以近乎空台、一物多用、著重物件和物質流動性的手法,來破除舞台幻覺;還有表演的裸露,不求過度精練、精準,看起來不像表演的表演,甚至是有破綻的表演,但不是刻意的破綻,而是自然而然的樸實、自在。面對如此開放的發展模式,導演和演員之間必須建立足夠信任和默契,於是找了四位勇於挑戰、特質迥異的男演員:廖原慶、曾士益、陳煜典、蔡侑霖。

於是,黃鼎云開始找適當時機跟演員溝通關於裸露一事,但思考跳躍的他,時常帶給演員們驚喜和衝擊。偶然間,當他在閱讀原著時,念到了一段關於一個男生在捷運上意淫女性的情景,字裡行間淫而不穢的描述,頓時激發了靈感。要是場上有個繫了蝴蝶結的陰莖,配上垂度很夠的睪丸,隨著捷運列車晃蕩的節奏搖擺著,宛如鈴鐺,他心想,這畫面應該會很有趣。當天深夜,在直覺反應、不假思索之下,導演便在群組上發問:「誰睪丸很大,我想要有『睪鈴響』」。演員們看了簡直傻眼,一頭霧水,甚至有人當夜失眠。經過這次突如其來的提問,演員們對於裸露也開始有了些心理準備。

不久之後,導演在排練場上正式向大家分享了演出中可能會全裸的看法。然而,當下溝通並未順利,經過幾刻靜默,演員們大部份對此抱著遲疑態度。有人考量到個人尺度,有人考量到裸體的意義,即使曾有過全裸演出經驗的廖原慶也非毫無限度,所考量的是觀眾。他舉了以前合作過的一位女演員為例,該演員在法國演出時全裸,但在台灣時沒有,他說明該演員「相信導演,但她不相信台灣觀眾。當戲中要求她要露出胸部、生殖器時,許多台灣觀眾不會去思索為何裸露,而只會去評頭論足『喔,好大喔』,當下對於裸露的選擇就變得沒有那麼純粹」,並進一步解釋,認為這得視觀眾成員而定,比方說若是一般小劇場演出就另當別論,但新人新視野很多觀眾是一般學生,或許就要多些考量。雖然演員們表示仍會依照戲的需求和導演的決定,但黃鼎云基本上以保護演員、尊重演員個人意願為主,並非一味想要消費演員身體,此番討論不僅開啟了對話,讓演員們開始自我心理建設,同時也促使導演不斷反思裸體表演一事。

尺度的開放還算是有個明確方向,但發展過程中最讓演員困惑的,是文本和形式的開放。相較於以往作品都是有既成的劇本、都是由導演私下先規劃完整,《亂迷》的變數大了許多,整個排練過程充滿隨機及隨性,一方面自由、開放,另一方面看來則空泛、不著邊際,無人確定這艘船究竟會帶領團隊渡往哪個方向。導演並未讓演員先看過原著小說,但每次排練開頭,會約略分享一些看法,關於今天的排練目標大概會在哪,不過不深究細節,大多是給予粗略的方向,或者僅是種感覺,例如他曾對演員說:「你跟那個拖把發生點關係看看。」與導演十分熟識的廖原慶坦言:「若是其他的演員聽到這種指令可能會生氣,因為方向太大、太不明確了」,並戲稱整個排練過程就好像「在一座島上,不知道天氣怎麼樣,也不知道海水什麼時候會來」,因為常常會有在場上做了一堆事,卻不知道在做什麼的情況。

除此之外,排練過程中也常會岔題,排到一半就開始閒聊、抽菸。有趣的是,這是黃鼎云有意識的排演策略。他說到:「我的確喜歡在一個不像在排練的情況下排練」,習慣讓排練在一種極度放鬆、極度自我的狀態下進行,在日常中雜談日常,亦透過日常來檢視日常,許多靈感便從這些瑣碎片刻中迸發出來。因此,整個排練過程猶如《亂迷》本身般,看似一片渾沌,充滿著不穩定的疑懼感,事實上導演是一邊看排,一邊探索,同時一邊釐清,一邊正在腦中架構、書寫著展演文本。排練過後,導演會寫很長的筆記給演員,甚至用手機錄影排練過程,上傳到臉書社團,讓演員們得以自我檢視,也利於劇場設計人員隨時掌握排練狀況。

面對如此開放的文本和排練方式,導演需要演員帶著直覺與本我,而非將片段重複演練而修整到精緻,相反地,越粗糙可能越好,使演員難以回家預習或複習,因為每次都充滿變數和更動,這讓甫出校園且第一次與黃鼎云合作的蔡侑霖一開始感到不適應。例如,用功的蔡侑霖為了詮釋老人,除了看了不少關於老人的電影之外,也到家中附近觀察某個拾荒老人的舉動,看到此人整個上午都拿著拖鞋打蒼蠅,爾後拿著鑷子將戰利品排成一排。但,當他唯妙唯肖地揣摩老人的樣貌,卻被認為演得太多、不夠開放,導演更關注的是演員在場當下的狀態。對於如此狀態,其他演員每次排練也都在探索。廖原慶認為,片段零碎,脈絡還是要靠自己建立,一旦片段越來越立體,漸漸地自然而然就能進入狀態。為了能更迅速進入狀態,演員曾士益甚至在上妝之後,整個人就會遁入一種「阿娟」(替此角色自取的名字)上身的境界,舉手投足、一顰一笑都是阿娟,戲外與一旁工作人員互動時亦如是。

排練前、中期,作品雛形從未確定,但在整個過程裡,已累積了諸多片段,黃鼎云也不斷在腦袋中組構發展至今的素材,同時思索這些現有素材與原著相比還缺了什麼,以及作品內容比例上該如何調整,一直到了官方預定整排(十一月一日)的前一天晚上,導演才把整體結構、場序落定,也就是說,演員們是在整排當天才第一次感受到整齣戲的長相,距進劇場前只剩兩週,大家在既新鮮又惶恐的心情下,完成了這個第一次。不過也由於是第一次,演員們在整排當下心裡並不踏實,加上片段龐雜、技術點多,滿腦子都在想:「等一下做完這件事,下一個步驟是什麼?」並在導演要求「恥力全開」的條件下,更加手忙腳亂。因此整場下來有許多篇幅都是即興演出,同時也產生了不少因誤解而生的片段。例如,有個步驟是要蔡侑霖演繹軍人儀隊,他卻誤解成是喪禮儀隊,妙趣橫生;其中有個平行宇宙片段,眾人來回奔走,毫無頭緒,不知所措,亂成一片。然而,這些雜亂紛陳並未形成破壞,反而不僅更加貼合《亂迷》一戲亂中有序、序中見亂的本質,在秩序和失序中,交映出一種黑色幽默的調性,同時演員表演的慌以及場面呈現的髒,也在在呼應了導演對於此戲去精緻化的訴求。

在看過整排後,幾位新人新視野的評審老師們大多表示認可:劇場導演呂柏伸激賞演員在舞台上的自在和玩樂,音樂家趙菁文覺察到戲中不同種類、不同速度的音樂同步並行,與演員行動呈現出一種似是而非、文不對題的矛盾,編舞家董怡芬認為這幾位演員有掌握到自己身體,但跨域藝術家王俊傑卻感覺片段之間的轉變太極端了,可考慮調整。黃鼎云個人則覺得目前的版本仍有些「禮貌」,希望再更骯髒、更挑釁,身體裸露仍是考量選項之一。演員們則深刻體認到,戲中有非常多技術點,所以必須彼此關照,必須互相配合,更重要的是,必須時時維持警覺、保持開放,時時觀察場上所有正在發生的事情,因為可能隨時會有新狀況、新事件發生,這點也成了這齣戲最大的挑戰。不過歷經了整排這一遭,演員們心裡感到踏實許多,開始清楚感覺到了戲的架構,而此戲的架構也成就了此戲的文本,不過此時戲的走向已不再侷限於原本的手語轉譯了。

整排過後,黃鼎云開始細修段落,作品樣貌完全確定,也開始再度和演員們溝通、構思關於身體裸露的段落,如何讓裸露不只是裸露、讓性不只是性。一開始,大夥設想把花放到一個容器,再把容器放到屁眼裡,就會看起來很像屁股開了一朵花,畫面很美,但礙於技術上難以執行,於是作罷。演出前一兩週,導演決定安排一段眾人對個體肉身的凌辱,由蔡侑霖扮演受虐者,歷經一連串權力遊戲的迫害,彰顯出暴力的強制與尊嚴的踐踏,而潤滑劑的使用,將權力關係推向了性愛愉虐的邊緣,但最為難睹不堪的,是受虐者的肛門,就這樣赤條條地直接展示在觀者眼前;趨近結尾,廖原慶也演繹了一段「無能的屌」,全身赤裸,慾望無來由地高漲,亟欲無止境、無限度地性交,卻力不從心,無法滿足;他陽具疲軟,於是在下體處裝上警棍幹祭瓶,裝上拖把幹桌子,綁上花瓶彩旗花圈幹椅子,甚至,將一具假嬰兒置於兩股間,宛如自己陽具,到處亂幹,幹到無處可幹,幹到不知為何而幹。黃鼎云表示,嬰兒的選擇是有種想要「回到母體」、「否定現在」的狀態,但後來覺得可能有點難閱讀,於是決定捨棄嬰兒,僅保留前面其他物件。對於全裸,廖原慶、蔡侑霖兩人皆表示在場上反而很舒服、坦然,無牽無掛,其實當下會忘了自己正在裸體,而且不僅沒有感到被監視、牽制,甚至某些時候會刻意地投射更多能量、給予更多眼神給觀眾,將觀看的主導權移轉至演員手上。

演出全長從整排四十分鐘,發展到彩排六十七分鐘,又在主辦單位建議之下,縮減到了首演六十分鐘。作品迴響十分兩極,臺北前幾場演出中,陸續有觀眾中途離席,首演場走了兩人,第二場走了十五人,奇妙的是,除了這兩場之外,皆無觀眾離席。爾後高雄、員林場的演出中,觀眾也都是全程觀賞完畢,現場反應甚至比臺北場還好,很放得開,高雄場有觀眾起立鼓掌,員林場觀眾不只笑得開心,還有人哭。對此,黃鼎云推想,臺北的觀眾比較被動,可能是因為臺北人觀戲時比較謹慎,會更專注在符號上的智性解讀。

回顧整齣作品,《亂迷》從排練發展到最後的演出,實與舞鶴原著相去有一段距離,結構上由龐大的文體轉化成挑釁而歡愉的雜音,不斷在場上迴盪著,過渡之後所不變的,是同時並行的褻瀆和玩味。此般從文字過渡到劇場的轉換,並非直接移植內容,而是有如記憶回溯,亦像感想反饋,或者更是導演黃鼎云所自述的——「閱讀現象的映照」,藉此投射了身為讀者、觀者也是詮釋者的直覺,試圖探索、融合自己的美學,在殘敗之中編織美好,在迷亂之中尋覓純粹。

《亂迷》四位演員曾士益、廖原慶、陳煜典、蔡侑霖的特質迥異,於不同身分、性別、角色中不斷轉化。

回上一頁