添柴是美德,升火是功課——訪廖敬堯

2023年第二屆齊柏林環境紀錄獎頒給了《除蛙記》,同時也獲得新北市紀錄片獎第二名,那是廖敬堯再次以導演身份拍攝的紀錄短片,距離他的上一部導演作品《鐵皮人生》,已經時隔8年。

從大學時期就開始與影像結下不解之緣的他,曾擔任過多部優秀作品的攝影師,包括《他們在畢業的前一天爆炸》、《四樓的天堂》、《莎莉》、《獵人兄弟》、《太陽的孩子》、《腸躁男孩》、《行者》、《阿紫》、《無法離開的人》……等,從影集、劇情長片、短片、紀錄片到VR,幾乎各種類型的作品他都參與過,攝影師這個身份自然也就成了多數人對他的印象。

「我其實是一個中年的新導演。」廖敬堯笑著這樣形容自己。

我很好奇廖敬堯是怎麼決定自己當攝影師及當導演的工作比重,關於這個問題他說自己也還不確定,現階段的他還不想明確定位自己就是一個紀錄片導演,或是劇情片的攝影師,因為他還是很享受在不同的領域獲得不同滋養的過程,也覺得自己還需要那些養分來讓自己成為一個更好的影像工作者。

「有段話是我在多年前拍攝一個人物紀錄片的訪談時聽到,一直放在心底到現在的,那段話的內容是說導演是升起那堆篝火的人,而攝影師則是負責添柴火的人。我真心覺得自己好樂意當那個添柴火的人。」。

也許可以這麽形容他,為人添柴是種美德,為自己升火則是件必須做的功課。

《除蛙記》獲2023新北市紀錄片獎、第二屆齊柏林環境紀錄獎。(新北市政府新聞局提供)

抽屜裡的蛙鳴聲

廖敬堯人生中的第一部導演作品是《黑臉少年》,那是他的大學畢業製作,故事背景設定是在世界末日之時,主角逃出了實驗室之後一路被人追殺,在沒有任何援助的情況下主角只能無止盡地奔逃。在這部科幻實驗片中,他既是導演,也是主演,當年還入圍了第二屆的台北電影獎非商業類短片。

「我講白一點,《黑臉少年》會入圍台北電影節是因為那時候根本沒什麼人在拍短片啊。當年入選的幾部短片裡,包括沈可尚的《與山》,跟吳怡臻的《止水》也都是找我去幫忙攝影的。」

在知道這次的訪談對象是廖敬堯時,草擬的第一條訪綱就是想問他身為一個專業攝影師,是否有對他的導演工作產生什麼影響?從旁人的角度來看,八成都會覺得那理當是個有利的加分技能,但實際問過廖敬堯才知道,攝影師的身份雖然為他的生命帶來了許多的歷練,卻也是讓他覺得需要重新檢視自己與影像的關係之根由。

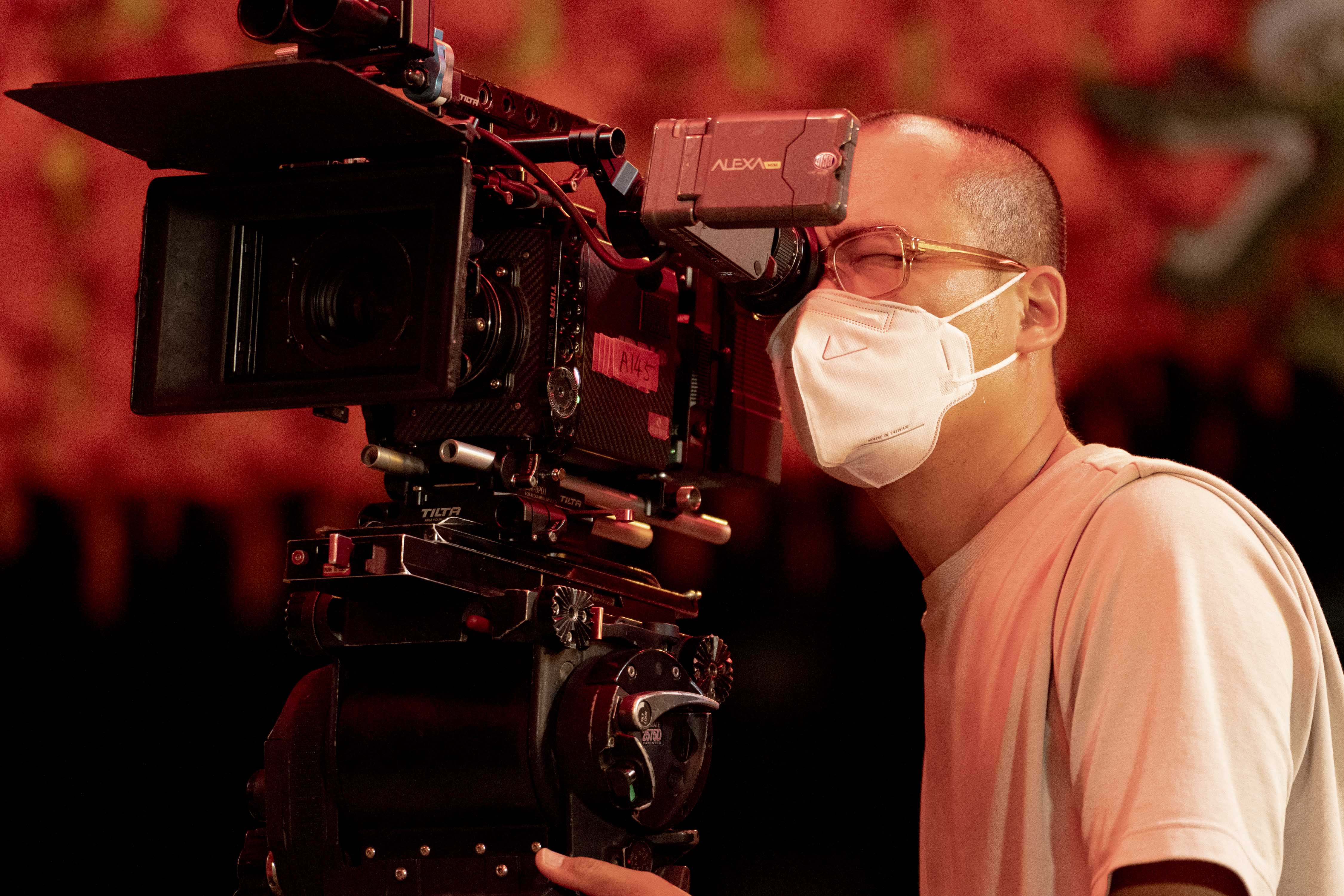

電影《莎莉》攝影指導工作照。(攝影:李欣哲,伯樂影業提供)

相較於紀錄片,這些年來廖敬堯其實有更多的時間是在擔任戲劇與電影的攝影師,他說劇情片因為有劇本,在這個文本底下除了導演會有自己的拍攝想法,劇組其他各個部門的專業工作者,像是攝影、燈光、美術等等,每個人也都會有空間去思索畫面應該如何呈現。早些年的他工作時總是很用力地想要多給一些建議,每當他發現導演在有關攝影的決定上有了遲疑或後退時,就會馬上會用自己的想法去補位,他以為那樣才是盡責的表現。直到有次一位攝影師前輩打了通善意的電話給敬堯,提醒他圈子裡有些人覺得他的主觀意識太強,一起工作會有點辛苦。

「當時我不懂,當導演遲疑與退卻的時候並不一定是需要意見,他需要的可能只是陪伴,可是我忽略了。」說到這裡敬堯稍微皺了下眉頭,感覺他仍惦記著那個年輕版自己的不足。

正直的人似乎多是如此,懂得做事,多過做人。

「只是我的心裡還是有個疑問是,當導演或製片找你參與這個作品的時候,他們到底是需要你提供想法,還是只是服務他們的想法呢?我很confuse。」

為了生活,廖敬堯只能帶著這樣的疑問繼續接案拍片,掌鏡攝影,那段時間他拍完電視電影接著拍長片,長片殺青之後再接著拍短片,每天都被工作給填滿。就經濟面上來說,能有案子一直來當然是好事,但是這樣密集的工作消耗,很快就給他的攝影師生涯帶來了第一個瓶頸。

「我發現不管拍什麼題材、什麼文本,我拍出來的東西都是一樣的,已經沒有想法,根本是屁!」

是在隔了一、兩年回頭檢視自己工作的時候,廖敬堯突然驚覺自己把所有故事都拍成一模一樣,因為攝影技巧已經變成一種熟練的本能反應,就算不去思考也能完成。這個發現讓他感到非常恐懼,因為他當時完全不知道自己發生了什麼,只記得後來有段時間只要有人來找他工作,然後問他作為攝影師你想要怎麼拍這部片時,他什麼也回答不出來。

「我覺得那應該就是我第一次打開自己那個抽屜的時候,只是自己還沒有意識到。」

抽屜論是廖敬堯最近時常會引用的一段故事。

我們約訪的時候,他正好在幫公視拍攝一檔與藝術相關的節目,拍攝對象是平面攝影師沈昭良。有一回在拍攝的空檔他和沈老師就開始閒聊,聊著聊著沈昭良老師突然提到自己有一個抽屜,裡頭放著他最初攝影時的一些作品,他每隔一段時間便會打開那個抽屜,去檢視他跟攝影之間的關係是否還有如當初一樣,仍然充滿著熱情跟樂趣。

「聽到那段話的當下我真的是眼淚快噴出來,因為我想起自己似乎已經好久沒有打開那個屬於我跟影像創作之間的抽屜,都已經快要打不開了。」

所幸,在與沈昭良老師的那段對話之後,廖敬堯確認自己的抽屜並沒有卡住,至少已經拉開了一半,而且抽屜裡頭還傳出了一陣又一陣,嘎、嘎、嘎、嘎的微弱蛙鳴聲。

蛙的誕生

「蛙,兩生綱,無尾目,卵產於水,孵化為蝌蚪,用鰓呼吸。經過變態,長出四肢,成體改以肺及皮膚呼吸,方可離水生活。」

這段描述應該是每個孩子在小學階段都會學到的蛙類生活史,從沒想過若是將其比擬為一部紀錄片的產出過程,竟也頗為貼切。

創作動機如卵,田調與拍攝即為孵化期,大量的素材就是費時費心孵出的蝌蚪群,而剪輯的過程則和變態階段有著異曲同工之妙,既要在對的位置生出能游水、能跳躍的前後肢,也要懂得捨去不必要的拖沓長尾。

這樣說來,某種程度我也算是完整觀察了《除蛙記》這部作品的生活史。

第一次聽廖敬堯提起《除蛙記》的拍攝計畫,應該是在2020年,彼時這個故事仍是顆脆弱晶瑩的卵粒,連片名都還未有,唯一確定的僅有主角會是蛙類。當時問過敬堯為什麼會想要拍蛙?他的回答很簡潔乾脆:「因為我不想拍人。我需要拍一些人以外的東西。」

雖然感覺這個答案背後應該有很多故事可以說,但因為那時和敬堯也還算不上熟識,基於禮貌也就沒再繼續追問下去。

只記得那陣子時常聽到他跟前期製片去到幾個不同的城市邊緣尋找蛙族的蹤跡,雞婆如我忍不住建議他應該趕緊準備去申請補助,不然光是差旅費就是不小的支出成本。然而敬堯卻說不急,反正他是利用其他拍攝工作的空檔慢慢田調、慢慢拍攝,更重要的是,他覺得自己還需要時間思考這部片子最核心要表達的是什麼。

尋找斑腿樹蛙。(攝影:余郅,廖敬堯導演提供)

在最初的這個階段,廖敬堯將影片觀點放在人蛙如何共存的提問上,甚至試圖以蛙的視角來反觀人類,呈現某種生態奇觀式的視覺效果,不過這個階段的想法沒有維持太久,很快就被他自己給推翻了。

「我覺得自己剛開始田調那個時候的想法太強說愁了,我說太強說愁的意思是,我對這個題目根本還不了解,只是因為身為攝影師,我對畫面的敏感度是有的,知道要捕捉什麼樣畫面來吸引觀眾的目光,我能呈現的真的只是表面。就好像我今天在拍攝的是一只杯子,我可以判斷這只杯子好不好看,或是該怎麼拍可以讓它更好看,可是我根本不曉得杯子裡面裝著什麼東西。」

從人蛙共存到移除

後來再次遇到廖敬堯與他的拍攝計畫是在2021年初,國藝會紀錄片創作專案的補助評選會議上,他是提案人,而我是該年度的評審之一。那時《除蛙記》也還不叫《除蛙記》,他的製作企畫名稱就只有一個字:《蛙》,而影片主軸已經轉為是關於外來種斑腿樹蛙的入侵。會做出這樣的調整,一個重要的關鍵點是他經由台灣兩棲動物保育協會的年度蛙類調查報告中得知,在臺灣三十多種蛙類中,外來種的斑腿樹蛙居然成為了野外觀察數量第一名的蛙種 。面對斑腿樹蛙大量的入侵擴散,兩棲動物保育協會遂將2021訂為移除外來種行動的一年,積極地帶領志工進行移除工作。

《除蛙記》劇照,斑腿樹蛙。(攝影、提供:廖敬堯導演)

那年廖敬堯的提案令人印象特別深刻的是,他選擇了一個有別於一般生態議題影片的形式,剪了一支風格極簡的片花,抽掉了色彩、捨去了明確的語言、放棄了說明字卡與字幕,只有純粹的影像、人聲與蛙鳴。

這樣的選擇或許可以理解為是廖敬堯丟出的一個提問:生態議題的紀錄片難道只一種說故事的方法,只能以解說或報導的形式來呈現?但當時沒有人接住他的提問。

那一年的創作專案廖敬堯沒有獲得補助,我覺得可惜,他卻說是好事。

「應該是我提案的時候沒有表達清楚,我本來就很不擅長在這種提案的場合講話。不過表達的不清楚也可能反映了我還沒想得夠清楚,沒通過,我就回去想得更清楚一點,這樣比較好。」當年的廖敬堯這樣說。

他說自己雖然因為兩棲保育協會那份調查報告,很快地就決定將拍攝主題從人蛙共存轉向到移除外來種,但在他實際接觸了協會裡的研究者及志工們之後,才開始真正體會到關於移除外來種,以及人蛙關係之間的複雜性。

在全球化的時代中,跨越國境的除了貨物與資本貿易之外,人類的旅遊活動也變得日益頻繁,人們可能在無心的情況下成為植物種子,或是昆蟲的卵、蛹越境流動的運輸載體,再加上人類為了滿足自己擁有奇珍異寵的慾望,從未間斷地以合法甚至非法管道引進各種稀有動物入境,各種外來生物就這麼被帶到了異地新環境。

生存與繁衍是所有生物的天性,不分本地原生或是外來物種,所有生物都依其本能,也盡其所能地努力活著,然後繁殖,以求生命的延續。只是當外來物種在求生的同時,卻可能與原生物種搶奪生存的資源,包括食物、棲地,甚或直接掠食原生種而導致生態多樣性下降的危機。為了遏止這樣的情況發生,移除就成為一種不得不的手段。

然而是否所有的外來種生物都該被移除?應該在什麼時候、用什麼方法移除?移除之後又該如何處置?這其中同時涉及了科學調查、生命倫理與動物福址等不同層面的規劃與思考,每一項都不是簡單的課題,也難怪彼時的廖敬堯會覺得需要再花一輪時間去釐清想法。

《除蛙記》劇照,即將被移除的班腿樹蛙。(攝影:余郅,廖敬堯導演提供)

而對於此時的廖敬堯來說,還有另外一個讓他慶幸沒有在當年拿到創作專案補助的原因。

以攝影作為掩護的導演

「大家時常會說攝影師就是導演的眼睛,可以說我這些年都是在做這件事。也因為我已經太習慣做這件事,所以在我要切換身份成為導演的時候會有一點障礙,因為我等於要開始扮演自己的眼睛。記得在評審會議那天黃明川導演問了我一句話:『你準備好要當導演了嗎?』我一時回答不出來。答不出來的原因很簡單,就是因為我真的還沒準備好,我覺得自己是披著攝影這個狼皮去隱藏導演這個角色,我在用我擅長的攝影去提案,在招搖撞騙。所以我很感謝黃明川導演,讓我不得不承認這件事。」

廖敬堯在大二那年曾經去到黃明川導演的工作室實習,跟著一起拍攝《破輪胎》的經驗算是他的電影啟蒙期,也許是因為有著這層認識,即使久未相見,黃明川導演仍能一眼就看出他的狀態。

廖敬堯知道那個本該拿起導演責任的自己,一直試圖躲在攝影師的自己後面,因為在他心底有個自己才明白,也只有靠自己才能跨過的坎,難以向外人道。那就像看似自在悠遊於水中的蝌蚪,只能自己承受在轉變為蛙之前所有內在器官與組織重整的脆弱時刻。

主角加1,再加1

時序進入2021年的秋天,氣溫開始下降,各種蛙類的活動也逐漸減少,但卻仍是斑腿樹蛙的繁殖季。斑腿樹蛙原生地在華南及印度等區域,其外觀與臺灣原生的布氏樹蛙極為相似,生態習性也相近,但繁殖期較早且長,除了產卵次數高,卵量也比原生蛙類更多,斑腿樹蛙一次平均可產下600多顆卵,是布氏樹蛙產卵數量的兩倍之多。

斑腿樹蛙在進入布氏樹蛙棲地後,因著數量多的優勢,很快就會佔地為王,並且快速地消耗食物,再加上斑腿樹蛙的成蛙與蝌蚪都會捕食臺灣原生種的蝌蚪,讓布氏樹蛙及其他原生物種面臨很大的生存壓力。雖然蛇及鳥類都會捕食斑腿樹蛙,但因為目前族群數量已經太大,根本不受天敵影響,只能以人為移除來減緩對生態的傷害。

仍然持續記錄著兩棲協會針對斑腿樹蛙移除行動的廖敬堯,再次調整了拍攝企劃,這一次《除蛙記》順利進入了國藝會常態補助的名單中。因為有了這筆製作經費,讓他可以放心地去到南投草屯拍攝這個故事的另一個新主角:海蟾蜍。

《除蛙記》劇照,海蟾蜍。(攝影、提供:廖敬堯導演)

海蟾蜍原產於美洲熱帶地區,體長最大可以超過30公分、體重可達2公斤,體型碩大食量自然也不會小,牠會捕食所有能抓到的小型生物,甚至連狗飼料也不會放過。臺灣過去並未在野外發現過海蟾蜍,直到2021年11月第一次在南投草屯的民家菜園裡發現牠的蹤跡。

早年有些國家曾為了防治經濟農作物的害蟲而引入海蟾蜍到當地,結果卻反而造成生態危害。海蟾蜍身上具有毒腺,噴出的毒液距離可逾1米,對野生動物具威脅性,亦可能造成犬貓等動物誤食致死。加上牠的繁殖力驚人,一次產卵的數量可以從8千至3萬顆不等,一旦擴散入侵將會對生態造成十分嚴重的影響。於是,海蟾蜍的移除立刻也成為兩棲協會的重點工作,他們協同草屯在地居民、公民科學家以及志工們展開密集地移除行動,截至2023年6月,總計已移除超過7千5百隻個體。

隨著拍攝的進展,《除蛙記》的角色越來越多,除了斑腿樹蛙跟海蟾蜍,又多了一個人類角色:楊懿如。她是台大動物學博士,目前任職於東華大學自然資源與環境學系,同時也是台灣兩棲類動物保育協會理事長,多年來從事蛙類的生態研究及保育推廣,在學界有著「青蛙公主」的稱號。

雖然早在拍攝初期就已經認識楊懿如老師,但讓她成為敘事的一部分是比較後來才做的決定。原本說不想拍人的廖敬堯,再一次經歷了轉變,《除蛙記》距離變態成蛙的階段也越來越切近。

楊懿如老師移除工作。(攝影:余郅,廖敬堯導演提供)

成為一隻帶藝術性格但是親人的蛙

「我們見面的第一天,陳博文師傅就告訴我,一部片子產出之後,十個人裡面可能會有七個人喜歡,三個人不喜歡,又或者是倒過來,只有三個人喜歡,七個人不喜歡。然後他接著又問:『你的片子想要給誰看?是要給七個人,還是三個人看?』

我覺得一開始我想的是這部片子只要有三個人能看得懂就好了,但是經過工作作坊這一、兩個禮拜來的洗禮之後,我希望能夠往七個人看的方向去努力。」

廖敬堯口中的工作坊,是國藝會針對獲得會內補助的紀錄片製作案所規劃,並由廖慶松、雷震卿以及陳博文等三位資深的剪輯師,來陪著創作團隊走完剪輯階段的最後一哩路。

這次主要負責陪伴《除蛙記》的是陳博文老師,他與敬堯一起工作了兩天,這兩天裡頭他們有很多的時間都不是在剪接台上工作,而是在聊天說話。他們不是漫無目的的聊,而是在建立一個認識與被認識的過程,因為只有當彼此的認識足夠,剪輯師才有可能幫忙將影像引導收攏回導演的本心,而不是朝其他方向前去。

「紀錄片創作:2023陪伴計畫—剪輯工作坊」,資深剪輯師陳博文與廖敬堯導演一對一討論。

回望《除蛙記》的成長史,一路從強調視覺的生態奇觀,到外來物種的入侵與移除,有些設定一直在轉向,但也有些想法始終沒有動搖。那些轉向與不動,共同形塑了這個故事成蛙的模樣,以及它所合適的棲所。

「用白話一點講,我還是喜歡商業跟藝術兼具的作品,就是要有藝術性格,也要有人願意看,這很難,但是很重要,因為你不可能拍片只給自己看。」

那個原本說不想拍人的廖敬堯,最後還是避不開對人的思索。

《除蛙記》這個故事始終都是關於兩股力量的互相抵抗,不論是起初看似平和的人蛙共存理念,或是現在的外來入侵物種以不斷地繁殖,對抗著人類不斷地移除,廖敬堯認為這個無止無盡的輪迴,可以用來隱喻人類社會的任何一個環節,甚至,也隱微反映著他對創作這件事的信念。

「如果我們先不論善惡,我會覺得自己就像班腿樹蛙,想要透過創作來不斷地反擊與對抗,讓自己對影像的本心不被移除和消滅。」

我不確定這次廖敬堯自己是否有意識到,那個屬於他和影像創作之間的抽屜已經全部打開,原本躲在裡頭鳴叫的那隻幼蛙也早趁機跳了出去,他現在應該可以放心地將抽屜再度關上,繼續拍片了。

《除蛙記》現場工作照。(攝影:余郅,廖敬堯導演提供)

後記:

整理敬堯的訪談是件苦差事,因為他不是一個容易訪問的人,那個不容易並不是因為他不肯多說或表達不清,相反地,他說了很多,但卻因為總是考量別人多過於自己,於是寧願都收回去,不用來為自己增色。又或是每次相約見面時,他總是更想討論接下來可以和誰一起合作拍些什麼的想法,多過於談論他自己。

「我這個人真的沒有什麼好寫的,不然你可以寫歡迎大家找我一起拍片。」

雖然這聽起來像句玩笑話,但因為他說這話時眼裡有光,所以我信了。截稿最後一刻決定在此公告周知:歡迎大家找廖敬堯一起拍片。

回上一頁

_1761707487222.jpeg)