人類夢想之所繫──徐瑞憲《九個夢》初步研究

徐瑞憲正在進行中的《九個夢》作品製作,是一個已經構思多年的作品,在藝術家位於桃園的舊工作室裡,因為空間的因素,遲遲無法落實。去年因緣際會地在新北市找到較大的工作室空間之後,終於能夠開始進行這個頗為大型的製作案。

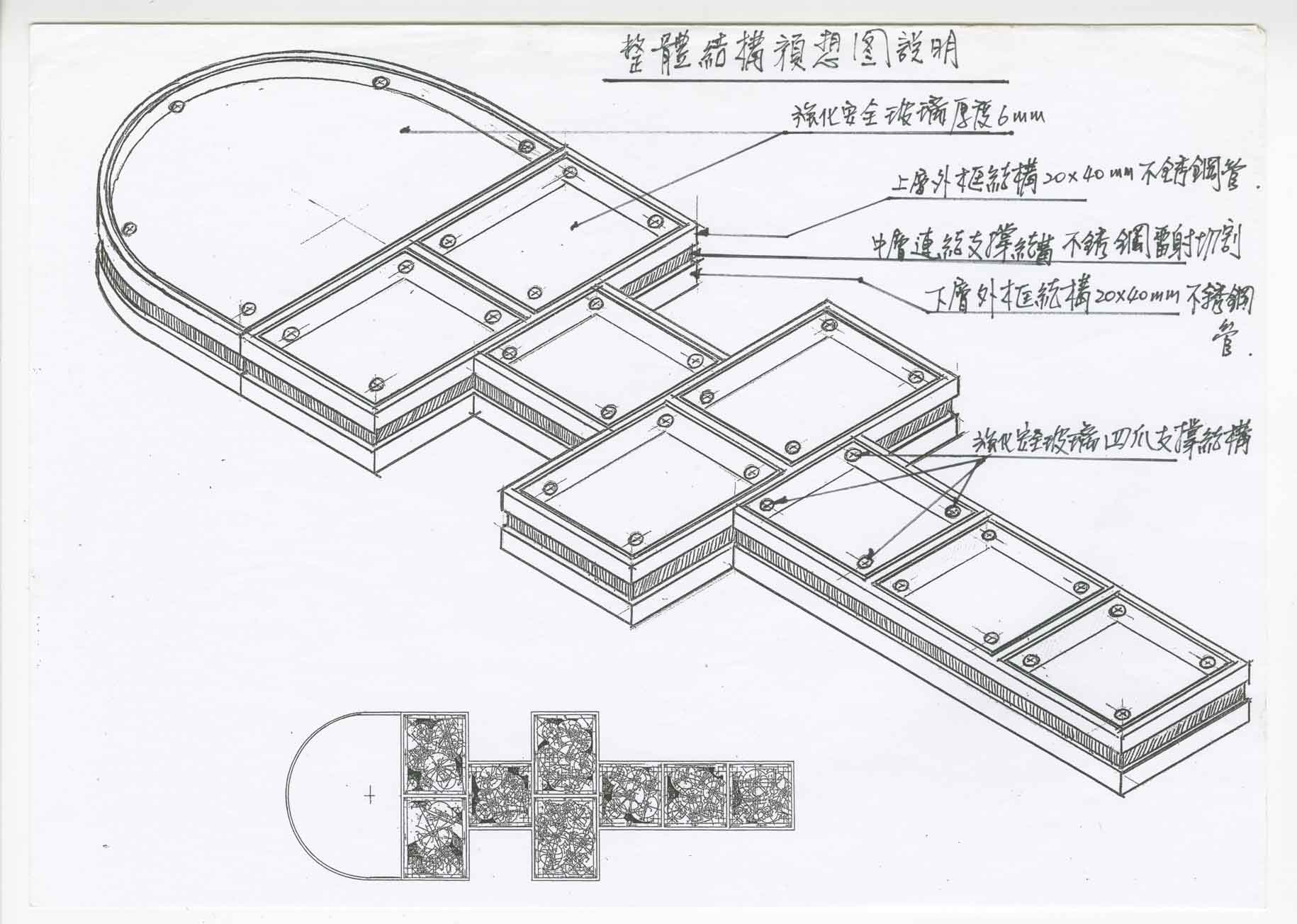

作品《九個夢》整體結構預想圖說明。(手稿提供/徐瑞憲)

在徐瑞憲的創作歷程中,相對於其他的動力機械作品,《九個夢》這件跳格子式的作品,可以說是他世界觀最為明確展現的一件。植物、昆蟲、科學、山林、河流、太空、飛行、星辰、未來,是這九個夢的內容,這九個夢不僅是藝術家從小到大的夢,對他來說,也是人類夢想之所繫。而之所以以跳格子的方式來展現,也是為了以孩童夢想的形式展現人類夢想驅動周遭環境的表達方式。

創作方法的精準秩序

徐瑞憲的世界觀,不只展現在他的作品上,也展現在他的工作方法上。或許,我們需要更強烈地說,其實工作方法與作品分享了同一種精準的、理性的機械式的世界觀。

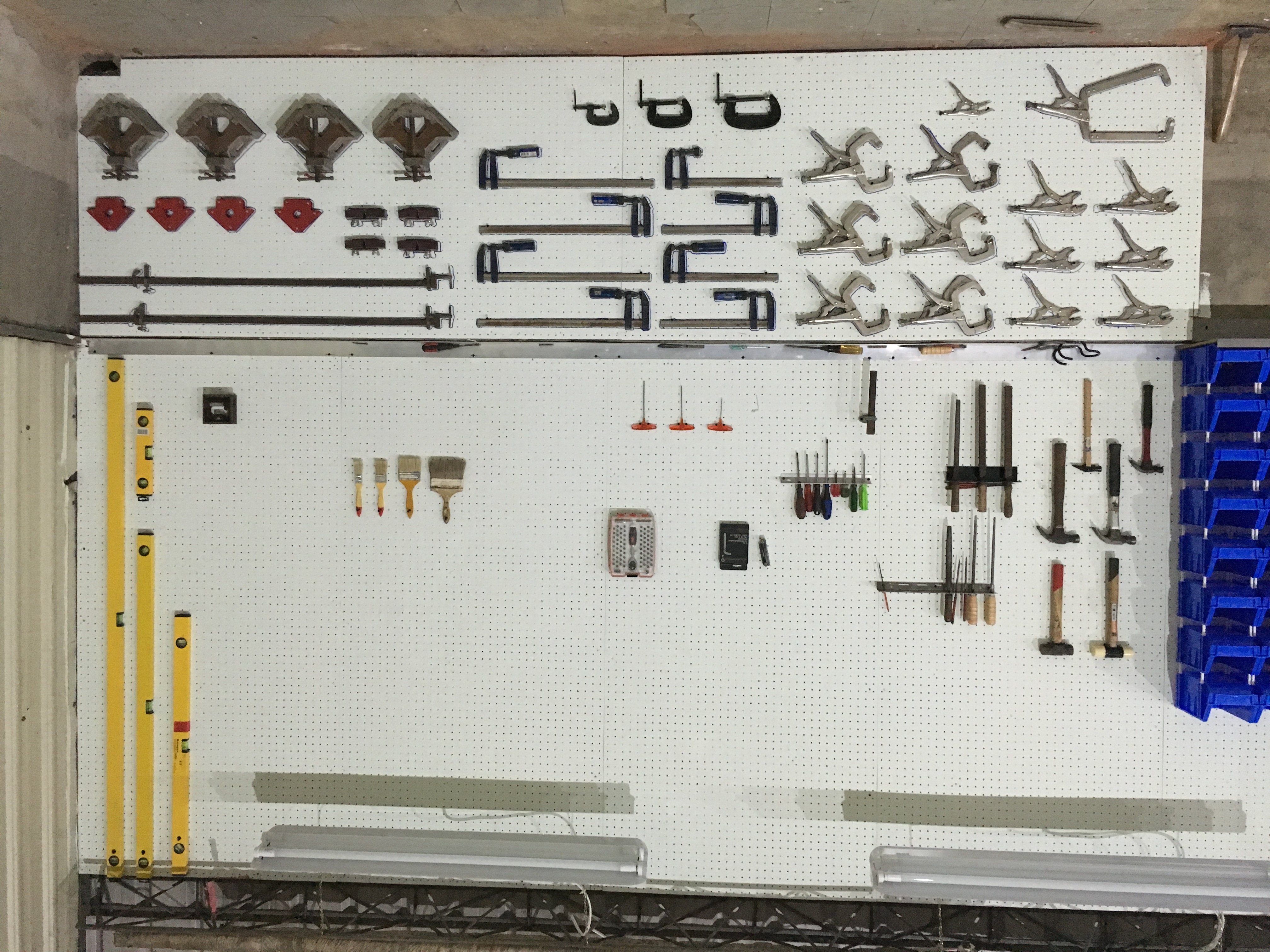

在藝術家新的新莊工作室中,我們發現徐瑞憲的工具與零件都清楚地分門別類,安放在寫明品項的位置上。縱使是在工作當中,工具往往也都是用完就放回原位。藝術家自陳,如果工具與零件不在它們被藝術家放置的位置上,他就會無法開始,因為他無法在沒有事先準備好的狀況下開始工作。不僅工作開始時,工具與零件必須在既有的位置上,一天工作結束後,除了已經成為作品的部分之外,其他所有的工具與零件也必須重新歸位,這樣一天的「工作」才真的算是結束。

尤有甚者,縱使是「勞動」,也必須先行思考其「秩序」關連,待其全數就緒才能開始。在訪談藝術家的過程中,徐瑞憲拿出一本厚厚的檔案夾,整本都是《九個夢》的檔案資料,從夢的內涵的發想、相關的剪報資料、每個夢的內容圖像、齒輪的尺寸與齒輪間嚙和的方式、到整體的架構方式…等等都在其中。這個準備了這麼久、在構思上近乎完成的作品,就是因為空間因素之前尚未到位,所以一直遲遲無法全面開始,只有少數部分在其他作品的空檔中做過材質測試。

藝術家徐瑞憲新莊工作室現場,可見工具零件被整齊排列。

徐瑞憲作品中多數的零件都是自己設計的,甚至有些關鍵零組件是自己製造的,為了生產這些關鍵零組件,藝術家甚至連製造零件的機器也得自備與自行維修。藝術家與作品間的關係,讓我們想起牛頓(Isaac Newton, 1642-1726)心目中的上帝與世界的關係。牛頓作為機械式宇宙的理論家,認為上帝彷彿是世界的鐘錶匠,在「世界」完成之後,鐘錶匠就退位了,只有在世界某些零件失靈時才出手調整。對我們來說,徐瑞憲正是這樣一個機械式宇宙的藝術家。

整體與元件

我們在徐瑞憲歷年來的作品中,的確能夠清楚地見到「機械式宇宙」的世界觀。在這個世界裡,機械元件是世界的最基本單元。在徐瑞憲《夢想盒》(2009-2012)這個作品中,藝術家將野狼125機車所有零件都拆開來,並以模型組裝架的方式加以展示。就此,我們不難發現,「整體/元件」的組合之於徐瑞憲世界觀的重要性。或許就是因為藝術家信仰著這種可拆卸、重複組裝且可逆的機械式宇宙,所以前一段提到的「秩序感」就特別重要,這種秩序感是一種對於世界整體運行方式的信賴感,相信只要元件與元件之間(在藝術家或世界之鐘錶匠的巧手之下)能夠確實地依其各自應當扮演的角色好好運作,世界當是美好的。

不過,不同於「元件」以機械形象出現;對於徐瑞憲來說,「整體」是大於「元件的集合」,換句話說,「整體」尚有超出元件之加總之處,這個多出來的部分,在藝術家那裡表現為「形象」。藝術家多數的作品在整體上都以形象的方式來命名,並以之確立了藝術家意欲傳達給觀眾的秩序感(註1), 對於徐瑞憲來說,這種秩序感正是藝術之所以不同於單純機械結構的「詩意」所在。

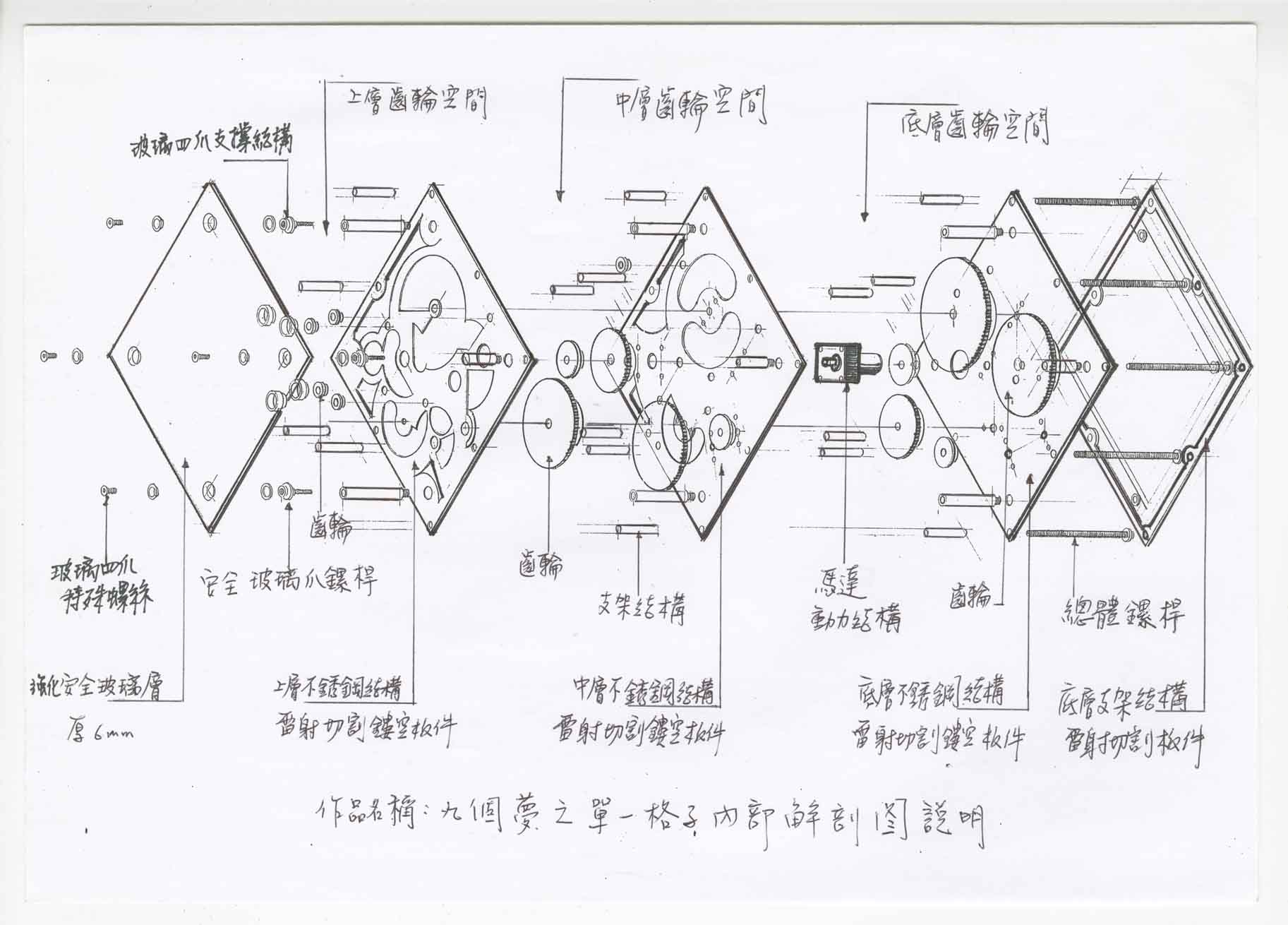

作品《九個夢》單一格子內部解剖圖說明。(手稿提供/徐瑞憲)

相互推動的抽象層級

對於《九個夢》這件作品來說,「整體」這個部分顯的特別重要,所以形象在這個作品中所佔的比重更大。誠如我們所提出的,《九個夢》這個作品相較於其他作品,之所以在藝術家世界觀的呈現上具有特殊的地位,就在於這個作品除了個別的每個夢都是一個完整的世界之外,每個夢內部,至少就機械部分而言,就有三個抽象層級,除了每個層級的元件之間的運作必須精準計算之外,層級與層級間彼此應該如何互相帶動,能量的傳遞方式與大小應如何進行,都在徐瑞憲的考量之列。(註2) 從這一點上,我們可以再為徐瑞憲的作品區分兩個不盡然相同的軸線,一條軸線著重於「表現『行為』」,往往是首先由個體出發的思考,也就是思考如何以最精簡準確地方式來表達「行為」。《生滅》(1995)、《童河》(1999/2010)、《旅行者之翼》(2011)、《一種行為》(2000)、《醉八仙》(1997/2012)……等作品屬於這個軸線,在這個軸線中,「形象」生產除了個別行為者的層面之外,還有集體性的效果,不過,這個集體的效果多以「群聚」(swarm)的方式來處理。(註3) 另一條軸線著重的則是「整體」如何以較為明確的形象呈現。《孕生》(1999)、《起點、終點》(2011)、《記憶旅程》(2011)……等這些作品明顯地以裝置整體的形象作為創作的出發點,《九個夢》也是這個軸線上的作品。從整體形象出發,個別元件間的關係不再是首要的,因而它們之間的互動關係就內化成世界的內部結構,被最外面的壓克力或盒子所包覆, 「(大於所有元件集合的)整體」正是由壓克力或盒子來轉化。《九個夢》所有內部結構的安排,正是為了這些夢境的創生,宛如鐘錶式的機械結構設計,一層又一層地推動著許多形象,精密地組成複雜的夢境內容。到底人類夢想的機制是如何建立在一個又一個形象的敘事韻律上?這當是《九個夢》試圖提供給我們的視覺說明。

註1:更深入的討論請見王柏偉,〈生命的形象:徐瑞憲《醉八仙》的影像結構問題〉(文章截自:https://www.academia.edu/22618934/%E5%BE%90%E7%91%9E%E6%86%B2_%E9%86%89%E5%85%AB%E4%BB%99,擷取日期:2017/09/28。)

註2:在訪談中,徐瑞憲提到許多因為焊接方式或是鎖螺絲方式,在未經實做時的設計與實際組裝時的落差,這些看似微小細節的更易,往往導致整體設計需要全面調整的情況。

註3:就此而言,徐瑞憲如何處理「群聚」的網絡型態與「集體」之間的關係,就成了一個值得繼續探索的方向。

回上一頁

_5_1559273066499.jpg)