蜃景 (Le Mirage)

饒加恩

這次的創作過程,讓我(饒加恩)受益最大的是如何從田野的調查,統合建構一件完整的作品,並且讓它跟過去的作品對話,從先前對於符號和認知系統的關係,到如何利用當代藝術的前衛和跨越性,挪用了紀錄片的形式,建構——具批判性的蜃景(Le Mirage)。如同沙漠中的幻象,對看見的人是——真實的經驗,然而卻是遠方的實景因著折射出現在渴望看見人煙或綠洲的沙漠旅人眼中。

首先需要說明的「蜃景(Le Mirage)」整個創作計畫的發展,原本想了四件相關的作品,但最後因著創作思考的推演,而實踐了第五個提案,也就是《REM Sleep》。而這件作品的想法,片段的出現在原本第四個提案中,重建一個弗洛伊德的診療室,邀請外籍移工來述說他們的夢境,後來演繹成以直接的田野記錄,進到他們的住所,拍攝他們在異地的夢。這個動作是為了移除重建場景和跟精神分析傳統所衍生出的美學概念,以減低對於記錄真實性的干擾,作品標題《REM Sleep》(快速動眼期睡眠的縮寫)的則指向科學式的田野,因「REM Sleep」是50年代科學家發現夢是在人的那個睡眠時期產生,而產生時的腦部活動是跟醒著時的狀態一樣,其著重點是在夢的生理產生狀態,而不是解釋夢境的符號。如同這件作品的目的,在於記錄今日自由主義經濟政策下,外籍移工腦海中的影像。

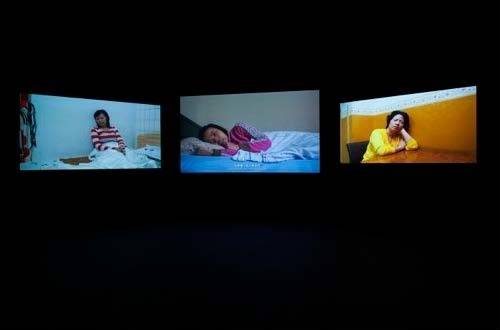

在《REM Sleep》的拍攝過程中,我以類似紀錄片的田野記錄方式,經過外籍移工僱主的同意,進入他們平常休息的私人空間,請他們對著鏡頭述說在台灣睡覺所夢見的景象,並以他們的母語述說,也因此在拍攝的當下,我作為一個記錄者,並不完全知道他們所講的內容為何,直到翻譯稿回來,才正確地掌握那些在異域勞動時的夢境,當我在閱讀翻譯稿時,影像重新在我腦海被製造,而且是因著我對文字的認如被建構,因此夢境在我腦海的真實性,並不會跟述說夢境者相同,也就是説我拍攝了一件沒有固定影像的作品,因每個人在看影片時,會有兩種影像在他們身上作用:第一種影像是我透過攝影機所拍攝的,經過剪輯最後以三螢幕投影的方式呈現在觀者面前,三螢幕中,一個螢幕講述著夢境,另外兩個螢幕則慢速播放其他勞工閉著眼睛的呼吸狀態,在言三個影像中,敘述著他們工作的環境、種族、衣著、社會階級、口音和語言⋯⋯等等內容,且不斷喚起觀者對於這幾個族群的媒體刻板印象和相處經驗;第二個影像則是發生在觀者腦海中,是藉由翻譯過的文字,和上述影像折射出的。這兩個影像不斷互相交互產生影像,挑戰和批判我們對夢境和真實的理解,儘管夢在法律上不能作為證據控告他者,但在這件作品中,夢卻是一真實的經驗和證據,批判著全球經濟體系下,個體因著生存而必須到異域進行勞動的真實。

在展出後的討論中,受益很多的是以下幾篇報導和訪問,包括《今藝術》的異域勞動,由鄭慧華提問和整理,以及《中國時報》的「週日新藝見」:「你現在醒著,還是在做夢?呂岱如評饒加恩新作《REM Sleep》」。接下來則是《藝術觀點》的邀請,會在今年(2012年)10月或11月份出稿,到時會配合台灣紀錄片雙年展,討論台灣紀錄片的形式和發展。我想,因為這件作品跨越了傳統紀錄片的方式,將記錄者「我」的個人觀點減到最低,因我並不設定問題訪問,所以避開導向結論的問題,另外因我放棄自己的母語,也順利將話語權轉交給受訪者,同時也讓他們相當放鬆,専心敘述他們在夢境中看見的影像。

因著這一年的創作,因著實踐時所碰到的困難或問題,比如說,如何找到願意配合的外藉勞工,如何在沒有共通語言的狀況下,完成溝通和拍攝,如何處理後製的問題,以及最終的展出形式、片長、聲音、螢幕大小⋯⋯等等,都在解決問題的時候,增加不少經驗,同時在前製期、拍攝期、後製期以及展出後的討論,也都讓我受益良多。今天回頭看一年前的作品提案,雖有些計畫覺得稚嫩,但同時卻又是不可缺的一個階段。