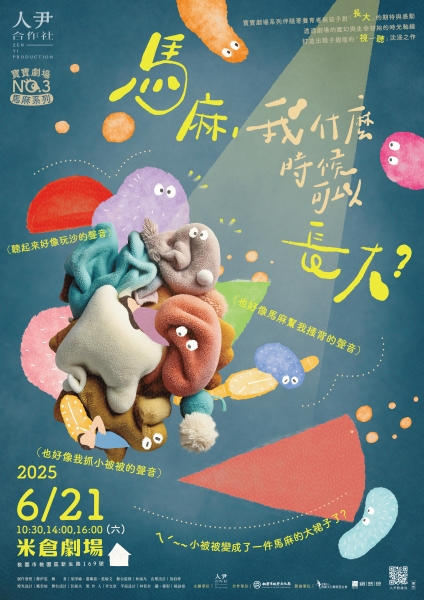

人尹合作社寶寶劇場馬麻系列第三部曲《馬麻,我什麼時候可以長大?》米倉劇場巡迴演出

人尹合作社

一、計畫實施成果|多層次藝術介入,建立親子共感平台

本計畫《馬麻,我什麼時候可以長大?》為人尹合作社寶寶劇場馬麻系列的第三部曲,延續並深化團隊過往對學齡前幼兒與親職議題的藝術實踐經驗。此次計畫整合劇場創作、舞蹈教學研究與親子肢體工作坊,由跨領域藝術家共同參與,構築從創作發想到推廣參與的完整實踐鏈條。實施過程中,除了創作演出本身,也包括親子共學活動與感官互動體驗,讓藝術成為親子共處的媒介,具體滲透至家庭日常生活之中。

本計畫所創造的文化體驗平台,兼具探索性與陪伴性,成功提供親子家庭一個低門檻但高質感的藝術參與途徑。此成果不僅豐富了藝術教育的實施樣態,也促進家長與孩子之間更深層的情感交流,使藝術真正成為連結、理解與共感的觸媒。

二、整體效益|時間軸線的共感劇場,喚醒跨世代情感記憶

本次巡演以「時間」作為作品主軸,透過轉化生活中熟悉物件為情感載體,建立出具有感官層次與記憶召喚功能的觀看經驗。作品聚焦三代親子觀演結構,融合兒童感知與成人視角,呈現從童年記憶、親職經驗到未來想像的情感旅程,強化跨世代家庭的情感連結與相互理解。

透過魔幻劇場語彙與柔軟的生命情境安排,觀眾不僅被動觀看,更主動參與。孩童能自由探索、感知與互動,而成人則在演出過程中重新觸及自身成長經驗與情感需求,作品成為親職反思與療癒的溫柔通道。整體效益體現在三個面向:促進家庭內部情感互動、提升幼兒藝術參與經驗,以及強化社會對親職議題的關注與理解。

三、舞台與裝置設計創新|包覆性空間與動態互動的多重體驗

本作品以「包覆」作為身體感知設計的出發點。幼兒在成長過程中經歷過長時間被棉被包裹的經驗,那種柔軟、安全的包覆感彷彿父母的懷抱,是建立安全感的重要基礎。此心理意象被轉譯為舞台空間的視覺與觸覺語言。

主體裝置為三個大型懶骨頭(約1.5米立方),以半透明薄紗包覆發泡粒填充物,當其內部緩慢流動時產生如時間流逝般的視覺效果。懶骨頭具可移動、堆疊與變形之特性,也可作為投影載體,提升視覺層次。觀眾席則以各式中小型懶骨頭環繞舞台,並設計為互動式座椅,使觀演者能隨情境自由參與。主裝置與觀眾席使用不同色系進行視覺區隔,營造溫暖而明確的空間層次。

人尹合作社

2018/01/30

鄭伊雯

人尹合作社成立於2018年,由舞蹈工作者鄭伊雯發起。受到舞蹈家羅曼菲之啟發,成立團隊並非出於「想要」,而是「需要」。表演藝術工作者以創作、演出與教學三個方式立足社會,人尹合作社特別關注不同年齡層「人」的需要,例如關切幼齡寶寶與樂齡長者,以表演藝術介入社會。

舞團由肢體創作、編舞及表演者組成,團隊起步期發展的三個枝幹分別為:跨領域藝術家合作創作、舞蹈教學研討,以及親子肢體工作坊的設計推動與執行。期能弭平藝術分類的門檻,延續藝術交織於生活中。

2024/10月:桃園米倉劇場《馬麻,地球塑膠了!》巡演3場

2024/7月:台中歌劇院《玩·劇場》兒童親子身體工作坊

2024/7月:華山親子表藝節 《馬麻,地球塑膠了!》烏梅劇院演出 8 場