雲的藝評:跨媒體影像觀察

黃祥昀「雲的藝評:跨媒體影像觀察」計畫效益

- 大眾媒體文章,受眾:一般大眾

本計畫的每個主題,都有分成兩種類型的文章,一種屬於較為學術型的文章,另一種屬於給大眾較為深入淺出的文章。這些深入淺出的文章,在社群媒體上造成的迴響與討論比較大,特別是在討論後人類的一篇文章〈如果我們讓所有動物與植物進入議會,會發生什麼事情?——專訪荷蘭實驗組織「物的議會」之「北海大使館計畫」〉,因為用了比較譬喻的方式讓人比較容易進入情況,也與近年北美館所討論的後人類主題不謀而合,不僅在藝文界獲得多次轉發與討論,也發在兩個藝文圈以外的媒體荷事生非與想想論壇,獲得最多的閱讀次數。後人類的主題在Lightbox 攝影圖書室演講時,有六十多人參與討論,包括藝文專業人士與對藝文有興趣的大眾,透過藝術作品與實驗組織的介紹,帶領參與演講的人,一起思考藝術與環境和政治的關係。

- 深度理論文章,受眾:藝術愛好者

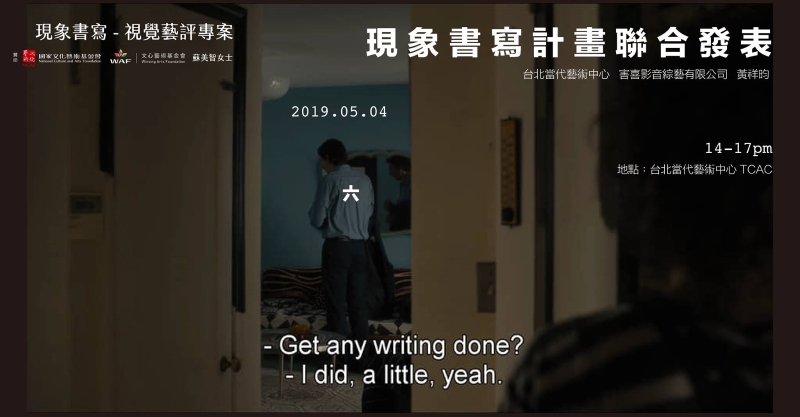

較為理論性的文章,雖然閱讀的人數比較少,但也因此能與藝術專業社群的人能有所交流,像是在後殖民主體底下的文章〈後設電影作為一種歷史方法〉,談及當代藝術館的展覽,並在台北當代藝術中心聯合發表會中,與林怡秀的文章〈影像作品做為再述材料〉並置,並以「歷史影像的再創造」為主題,進行更深度地討論,藝術與歷史素材的重新組裝的可能性和意義。

在討論日常生活社會學的文章,釀電影專刊特別為我的文章新開設了「釀影論」特輯,將以日常社會學角度所撰寫的〈蔡明亮的《你那邊幾點?》——反抗資本主義時間的可能性〉與〈後設電影作為一種歷史方法〉納入專題之中。相較於釀電影的其他文章,我寫的這幾篇文章還是偏向抽象型的文章,但也因此有機會,將時間哲學的幾個命題,帶入政治學與社會學的討論,並與釀電影的受眾(影迷)分享。

- 學術文章,受眾:藝術理論專業者

媒介形上學這個主題,則是以學術論文之嚴謹程度在書寫,並且翻譯許多臺灣尚未有中文譯本的書,這種類型的文章也許比較適合放在期刊,或者在學術研討會做發表。我認為這類文章非常重要,儘管閱讀人數比較少。我特別選出「媒介特異性」與「擴延電影」做深入的字源分析,是因為在思考跨媒體的時候,需要先了解以前的權威典範媒介特異性,而這正是跨媒體所要反對的。而擴延電影是歷史上最早開始有跨媒體概念的運動,緊接著從擴到了「虛擬實境」,成為當代的關鍵美學問題。在臺灣的許多藝評中時常將擴延電影誤用或者沒有正視其複雜性,虛擬實境的文章也尚未普及,因此,這一系列文章,對於學術的藝術評論有概念釐清的重要作用,但因為較為艱澀一般媒體比較不願意發佈,目前希望能夠找到更適合的平台,讓更多專業寫作者可以閱讀。

- 跨媒介合作效益

整體而言,我的藝評計畫以「概念」為主,不限於特定的媒體藝術,甚至跨到實際的藝術組織,因此相較於其他計畫,有機會與多樣化的媒體和單位合作。包括:臺北數位藝術中心、《釀電影》、《生活的發現》(電影影評紙本刊物)、荷事生非、想想論壇。協作單位也橫跨不同領域:Lightbox攝影圖書室、 台北當代藝術中心、國立臺北藝術大學 。

- Medium雲的藝評 跨媒體影像觀察 Transmedia and Media Art Critiques

- 釀電影|【釀影論】後設電影作為一種歷史方法 - 以展覽《影像的謀反》與許家維的作品為例(上)

- 釀電影|【釀影論】後設電影作為一種歷史方法 - 以展覽《影像的謀反》與許家維的作品為例(下)

- 荷事生非|以「共合」為理念的荷蘭藝術機構—— Casco Art Institute: Working for the Commons

- 荷事生非|如果我們讓所有動物與植物進入議會,會發生什麼事情? ——專訪荷蘭實驗組織「物的議會」之「北海大使館計畫」

- 釀電影|【釀影論】蔡明亮的《你那邊幾點?》──反抗資本主義時間的可能性(上)

- 釀電影|【釀影論】蔡明亮的《你那邊幾點?》──反抗資本主義時間的可能性(下)

- 臺北數位藝術中心FB|虛擬實境的形上學:柏拉圖的洞穴(上)

- 臺北數位藝術中心FB|虛擬實境的形上學:柏拉圖的洞穴(下)