走私事件:一個越境的生命經濟學

台灣台北當代藝術中心協會

隨著後冷戰世界權力版圖的重新位移,今日新的全球治理敘事方案正重新升起;由新興權力體以「新框架」為名所想像鋪設,透過跨國創投結盟、物流系統的重建,以及對資訊科技等新治理技術的吸納掌握,新治理性力量以更佳的效率跨越國界、進入生命治理的內部縱深。

「走私事件:一個越境的生命經濟學」計畫的推測式想像,在於形變及滲染此給定的全球治理框架界線。計畫起始於以分處於昔日社會主義陣營兩側的政治地理軸線作為背景線索,考察與描繪兩軸線的蛻變、連結與張力關係,嘗試於其歷史及未來想像上提出一種再纏繞的方法,啟動另一則新的生命敘事方案。

從過去經濟互助委員會的經貿勞動同盟,陸續由共產體制片面或全面性轉換至市場體制,至今日作為全球體系中新興經濟體的角色;探討在其政經轉型中內部面對市場化、民主化、國族認同建構等課題之變化與矛盾,以及外部面對所屬區域政治經濟聯盟與強權間之牽動糾結,其中個體或群體及社會性的潛流與動態。

借助離散與越境經驗的表述與美學化,描繪一個概念或狀態上特殊邊界之穿行與擾動,書寫一種往返的連結史,一種跨越國家計劃經濟與全面市場、技術化之治理性編程的生命史。在外部遶境中——無論是對斷層線的縫合,或是外部纏鬥的力量——我們看見一種對國家權力框架和資本生命部署的外溢,進行著對生命經濟化治理的抵抗。

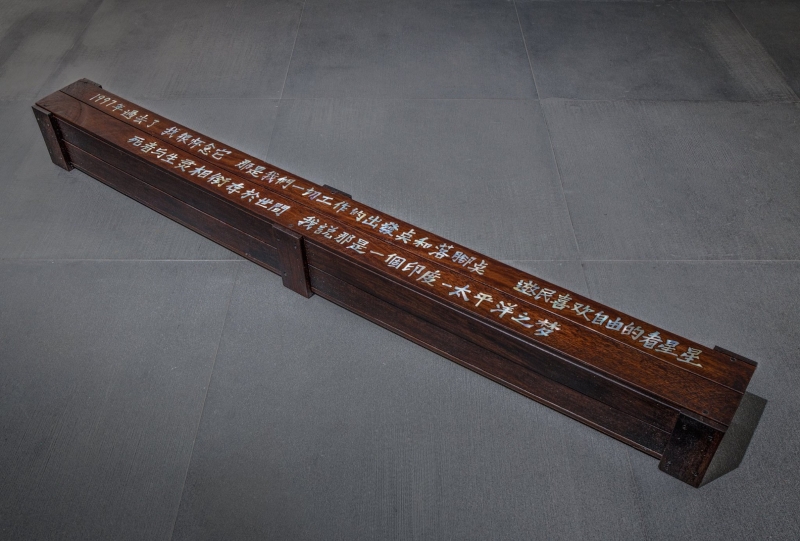

方彥翔策劃「走私:一個越境的生命經濟學」台灣場作品展示:(前)許家禎《公共訂制》裝置,木頭、貝殼、攝影,依場所而定,2017;(右後)科斯塔.托尼夫《The Heavenly Bodies, Once Thrown into a Certain Definite Motion, Always Repea》6幅,素描,懸掛牆面,76x 102 cm,2013;(左後)亞歷山德拉.多曼諾維奇《From Yu to Me》,35分鐘,錄像投影,2013

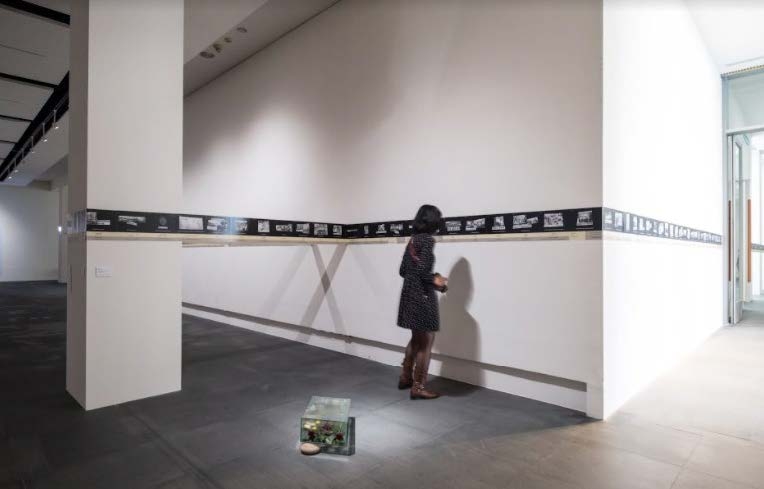

方彥翔策劃「走私:一個越境的生命經濟學」台灣場作品展示:(前)大衛˙馬爾加克維奇《Afterform》,錄像裝置,視空間而定,2013;(後)盧切札.博亞杰夫 Luchezar Boyadjiev 藝術移工 GastARTbeiter

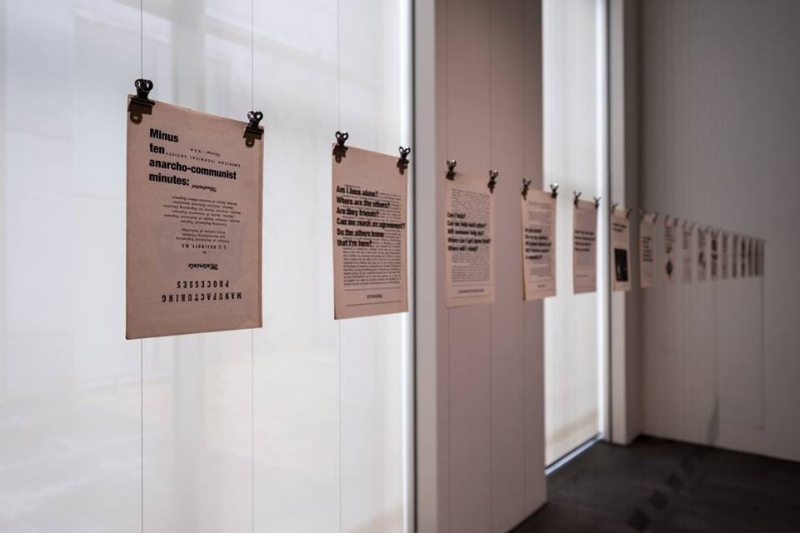

方彥翔策劃「走私:一個越境的生命經濟學」台灣場作品展示:茲比涅克˙巴拉德《Minus Ten Anarcho-communist Minutes》,紙本裝置,21 x 30 cm x 17組,2013

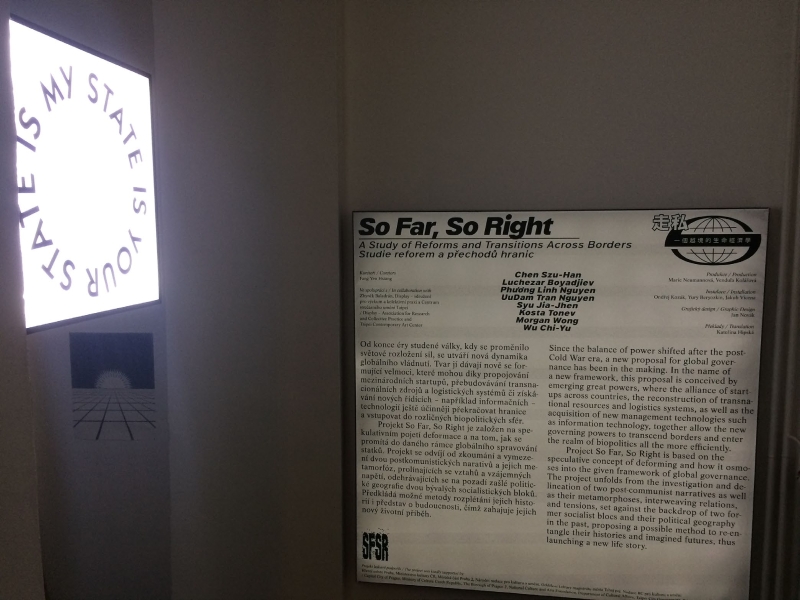

方彥翔策劃「走私:一個越境的生命經濟學」捷克場作品展示:科斯塔˙托尼夫《Ruin Is the Destination Toward Which All Men Rush》,錄像,8分43秒,2019

_1629101685697.jpg)

_1628058327521.jpg)

_1628058327599.jpg)

_1628058327615.jpg)

_1628058327053.jpg)

_1628058327099.jpg)

_1628058327084.jpg)

_1628058327256.jpg)