雅努斯計畫——台日劇場及影像跨域共創實驗(第一階段工作坊及實體階段性合作)

《雅努斯計畫》由狂想劇場主辦,聚焦於台日跨域藝術交流與青年創作人才培力。計畫名稱取自羅馬神祇 Janus,象徵「過去與未來」、「劇場與影像」、「現實與自我」的多重對話與連結,並以此為靈感出發,邀請實驗影像研究者謝淳清共同策畫、日本影像藝術家七里圭來台進行交流分享。

本階段執行內容涵蓋2024年10月至2025年5月,主要包括:

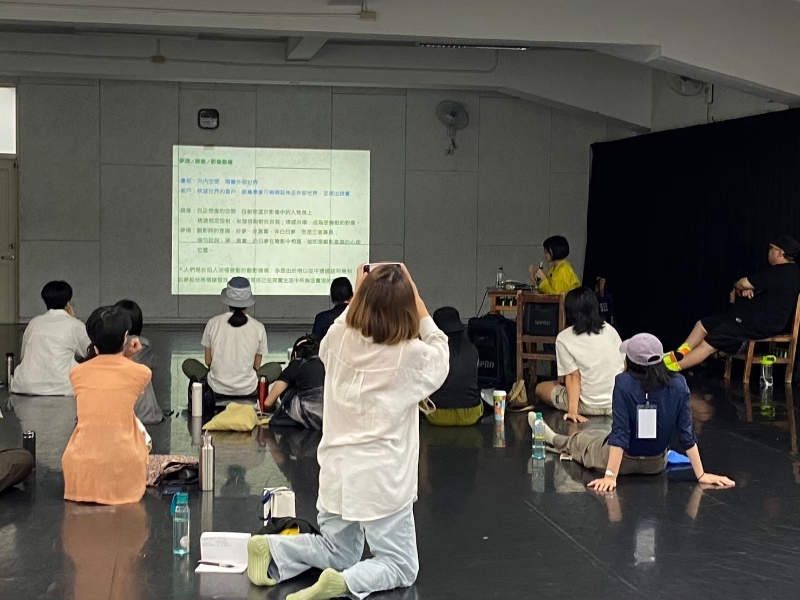

(1) 第一階段紮根期工作坊(共6場),以夢境、記憶、歷史、風景等核心主題,引導青年從精神分析、美學思辨及跨媒材實踐展開創作探索。

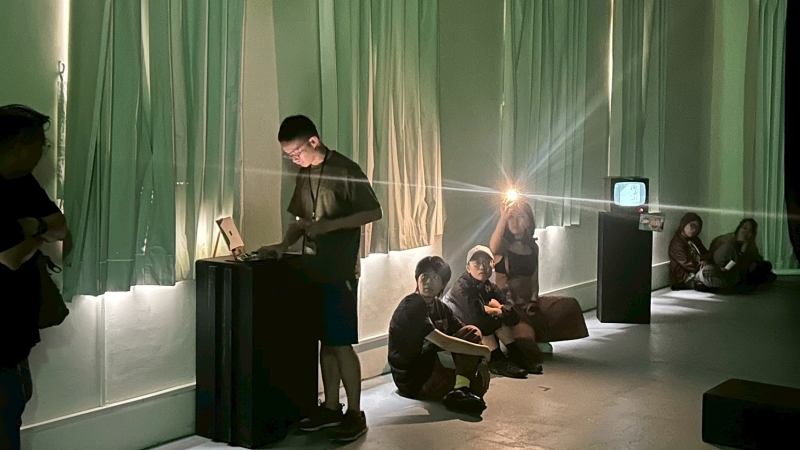

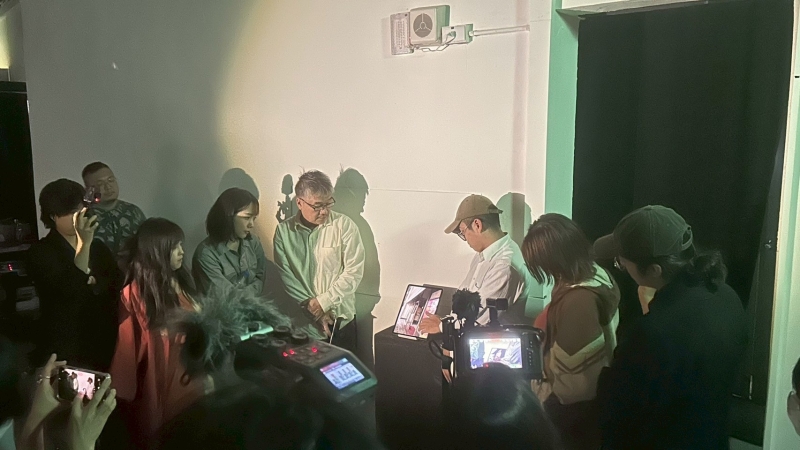

(2) 2025年5月七里圭來台之實體共創工作坊及呈現,由七里圭來台與學員進行密集創作、拍攝、成果發表及經典作品映演與交流。

本計畫以「重新思考媒介」為核心,透過跨國藝術家合作與系列課程設計,深化對跨媒介藝術的理解,並激盪創作者回應自身處境與時代課題的創作力。成果包含學員於第一階段紮根期工作坊的共創影像作品、七里圭來台之實體共創工作坊呈現作品;另有創作討論回饋及公開映演交流。藉此打造理論與實踐並重的共創平台,為劇場與影像的邊界帶來嶄新詮釋。

狂想劇場

2009/08/28

廖俊凱

狂想劇場成立19年至今,創作不綴,包含「當代新劇本」、「文學觸發」、「跨界實驗」、與「紀錄劇場」等不同面向持續探索;並提供青年人創作發表的空間,與社會連結、辯證與反思,凝聚台灣劇場中堅創作力量。

2011年《賊變》入圍第十屆台新藝術獎表演藝術十大表演節目、曾獲文化部分級獎助計畫育成級團(102-106年度)、2020年、2023及2024年國藝會TAIWAN TOP演藝團隊、2022年台北市年度演藝團隊。2020年至2022樹林藝文中心駐館團隊,2020至2024年員林演藝廳駐館團隊。2021至2022兩年則為臺中國家歌劇院「藝術進校」及2022國家兩廳院「廳院學」駐校團隊,持續精進創作之外,亦深耕地方及校園,落實藝術扎根。

近年重要活動:

2024於台南演藝廳發表《限定認同》(臺南藝術節),以科技軟體KAHOOT與觀眾即時互動,這場關於「認同」的實驗問答題目,將參考日治末期到二戰終戰、台灣光復初期,1920到 1950年的這三十年間,台灣青年的認同劇烈變化的時代,以台南的白恐受難者葉盛吉、 文革受難者楊威理,台灣前總統李登輝等三位青年為參考藍本。此時台灣青年,既是戰敗國的國民,也是戰勝國的國民,也有可能什麼都不是。以上歷史情境將化為題目,考驗現代觀眾的選擇,並對照當下認同紛雜的台灣島國。

2023年出版狂想當代劇本書(歷史記憶系列套書)(逆旅、島上的最後晚餐、非常上訴)

2022年受邀於國家兩廳院秋天藝術節演出《非常上訴》,為狂想劇場首次站上國家戲劇院。《非常上訴》首演於2019年桃園鐵玫瑰藝術節,2022年製作全面再升級。此劇以白色恐怖受難者楊碧川、陳欽生兩位前輩為軸心。1970年還是少年的他們,不約而同的成為中華民國眼中意圖顛覆國家政權的政治犯。而今當轉型正義公布了一批批除罪名單,彷彿沉冤都得以昭雪的時刻,卻有人拒絕接受除罪。拒絕接受除罪的兩位前輩,分別站在光譜的兩端,楊碧川前輩有著革命的夢想:「我沒有被冤枉,我是真正的叛亂犯,我本來就想顛覆政府。」,而陳欽生前輩最沉重的控訴則是:「我本無罪,何言除罪?」。這齣戲在劇場設置虛擬法庭,由七位演員分別擔任法官、檢察總長、律師、代理人,談討戒嚴時期是否為不法國家時期,由觀眾擔任國民評議團成員,為兩位政治犯前輩實現一場在現實無法成真的非常上訴。

2021年出版「不眠狂想:劇場紀錄」專書,是一本關於狂想製作紀錄劇場的工作手冊。以《非常上訴》、《單向封鎖》為案例,完整收錄從零開始的創作發想、排練花絮、製作過程、幕後劇照,帶領大家踏入劇場創作的第一現場。將過往創作過程轉化成文字,延續演出的生命力,亦也可視為狂想劇場嘗試紀錄劇場手法的階段性報告。

2020年《單向封鎖》以電視台談話性節目的形式,邀請各專業領域的來賓,如:獨立書店老闆、時事評論人、《報導者》總編輯、酒店媽媽桑、脫口秀演員及獨立音樂青年等,從「口罩與意識形態」、「媒體與疫情」到「病毒與權力的惡」等五大主題,以不同觀點切入回應疫情對於社會、政治、文化等不同層面的影響。劇中更由演員詮釋計程車司機、家庭 KTV 媽媽桑、民間救護員、幼兒園教師等不同角色,描繪疫情對於日常生活的衝擊。演出期間亦設立線上即時留言版,讓觀眾在劇場打開手機,寫下他們的想法,觀眾的想法及文字亦成為演出的一部分,打破觀眾與演員之間的第四道牆。