日常中的過往—紀錄片《從那天起我們開始哭泣》製作觀察紀錄

一部關於冤案的紀錄片,無論案件是正在進行式,或者是完成式,製作團隊如何從已知的現狀、事實、資料以及被攝者的身上,逐步建立敘事、轉化成為影像故事呢?無論是說清楚案件緣由發展、加害者是誰、受害者的角度等等,冤案主題的影像故事裡,人(主角)與事(案件)之間的平衡,在龐大而細節的案件資訊中,如何找到與觀眾對話的角度、展現導演自身的觀點與整體敘事線的方向,都是與司法案件相關的紀錄影片,所會面臨到的挑戰。

開始

關於導演

張明右導演的前作《回家的理由》(註1),是一部拍攝親近好友,因家人的社會案件,改變她接下來人生的故事。在這部紀錄片中,有關於案件的故事線,也有關於好友與其家人的故事。當時,張明右導演在訪談中,提到了他對說這樣一個有社會事件以及人物的故事,所重視的核心:

「我比較在意的是受這起事件牽連的人的故事、以及他們的生活是如何受影響。」(註2)

因此在《回家的理由》中,他將鏡頭對準了好友的生活,作為一個記錄者也同時作為一個陪伴者,一同紀錄、走過那一段回家的旅程。這樣對於「人」的關注更勝於「事件」的取向,也延續到了他的這一部作品《從那天起我們開始哭泣》。

企劃開始,他便開宗明義地提到了這樣的關注:

「本片希望透過長時間的拍攝蘇炳坤與他的家人,將整起案件的來龍去脈,以及過去經歷與未來發展一併記錄下來,闡述一件司法冤案會影響的並不是只有當事人,而是整個家庭的人生。」

張明右導演提到,兩位主要被攝者,在年紀上、生活方式與氣質上,與自己的外公外婆非常相似且同為道地新竹人,因此他很快的能夠親近他們,也對他們的生活有好奇。其中尤其是蘇炳坤太太陳色嬌女士,所展現出來臺灣傳統女性樣貌,作為家庭主力的狀態,非常強大、有韌性,更吸引他想要拍攝這樣的故事與生活。同時,由於這個案件橫跨三十多年的時間,從當時1980年代一直到現在,整個臺灣社會在司法上、政治上、社會上的變遷,也是他想透過影片的製作,將故事與時代融合的嘗試。

此外,張明右導演個人對於司法議題的喜好,他認為是受到過去任職司法界工作的父親影響,雖然他未能走上司法一途,但是透過拍攝這樣一個與法律密不可分的故事,他提到某個程度上也蠻像是在圓夢。對司法的興趣,以及對事件影響當事者與其家人關係的關注,是張明右導演決定接下這部影片拍攝的緣起和初衷。

從委製案到紀錄長片

經由施佑倫導演的推薦,張明右導演初次與台灣冤獄平反協會(簡稱「平冤協會」)接觸。當時平冤協會正在尋找有興趣參與紀錄蘇炳坤案的紀錄片導演。身為新竹人的地緣關係,在朋友的推薦之下,張明右導演開始了與平冤協會的合作。

蘇炳坤案作為臺灣史上受冤天數最長的司法案件,每一步進程都將臺灣司法帶進新的里程碑。(張明右提供)

冤獄平反協會這幾年來,持續與紀錄片導演合作,引介案件並提供資金,推動了不少案件相關的紀錄片製作開端。與張明右導演的合作模式也是如此,一開始由協會提供製作資金,並引介案件與其主要人物,和導演認識。此後,平冤扮演的角色比較像是司法上與案件上的顧問、諮詢,以及與案件關係人、家人之間的橋樑。對影片製作的方式與內容、觀點,並不介入。而對於完成影片的時間,也有很大的彈性。甚至,影片完成之後的版權歸屬,也屬於導演,平冤協會則是作為共同製作、協助的角色,除了製作資金的提供之外,並協助影片完成後續的放映活動規劃、執行。

《從那天起我們開始哭泣》也是在這樣的前提下,開始逐漸成形。接下蘇炳坤案件拍攝委製案的張明右導演,在評估短片所需要的製作期程與資金後,除了平冤協會所提供的製作資金之外,同時也透過投遞企劃,獲得新北市紀錄片獎約三十萬的製作資金,作為短片的整體製作經費。

短片製作歷時一年多的時間完成,當時張明右導演認為,除了以蘇炳坤先生的案件、敘述和生活為主之外,周邊家人的生活與觀點、以及案件與當時社會時代的氛圍之間的映照,是他希望能夠進一步延伸的故事線。因此在完成短版後,他重新撰寫新的長片製作企劃,並獲得了國藝會紀錄片專案製作的補助。因而接續開始了長片製作的規劃與人物故事、事件、案件的延伸。《從那天起我們開始哭泣》一片,就是在這樣由許多人、資金以及協助的合力之下,從短片委製案發展成紀錄長片。

田野

關係的建立

由於平冤協會長期投入冤案救援與被冤者關懷服務,這些案件相關人和家屬對協會有著高度信任,彼此之間的關係深厚。因此透過平冤協會的引介,張明右導演與蘇炳坤和其家人的認識,可以說一開始就是建立在十足的信任基礎上。蘇家人對於要被攝影機拍攝,以及製作團隊進入家庭生活中,並沒有太大的疑慮。但對張明右導演而言,作為拍攝者與被攝者之間的關係建立,仍舊需要透過實際的互動接觸,逐步累積而產生。就此,他談到,最初他是沒有帶著拍攝器材,去蘇家拜訪:

「 一開始我去都只有聊天,在協會碰到他,去他家拜訪他,我都沒有拿攝影機。我單純去看他長什麼樣子,他們在做什麼?暸解認識他們。認識他,認識他太太,認識家庭裡面全部的成員。然後就在觀察,家庭裡面的人際關係是什麼樣的?誰有話語權,誰都處於什麼樣的狀態?誰都是什麼樣的情緒?很久之後,才決定要開始拍。」

就這樣拜訪、互動,持續了約兩三個月。張明右導演提到,他認為有這樣的過程,除了能讓自己更了解蘇炳坤一家,也能夠從當下的時空和日常生活,去思考案件與蘇家人之間的關係。同時,更重要的是,也讓蘇家人,能夠更認識與瞭解自己,建立彼此之間真實的信任關係。這樣持續互動累積的關係,也影響了後續,作為拍攝者的他,能夠站在平等互動的角色上,進行紀錄片的拍攝製作:

「我跟他們的相處模式,就是熟到,已經突破那個模式,我可以很任性的跟他講說,我不想做這個。……因為我知道他在意的是什麼。他在意的是那些刑求他的人的名字要被公佈出來。他在意害他家破人亡的人,現在在幹嘛,他就會跟我說,明右你要拍我,你這個都要講出來。

我說我不要,我會直接講。……我不會答應我的被攝者說,你期待的東西,是一定會出現的,因為如果是這個樣子的話,我覺得我可能就不能稱作叫做創作者。不能說是我的創作。

我在前期花很大的功夫跟他們溝通,那個溝通不是溝通片子,是我們溝通彼此的生活。我們溝通彼此的生活處境,他們理解我,我也理解他們。所以他們也知道,把空間讓給你,去做這個片子,你不會亂做。他們也能夠欣然接受說,你做出來什麼樣子,我都能夠接受。」

製作團隊的組成

持續在蘇家拜訪了兩三個月後,張明右導演開始帶著攝影機進入蘇家拍攝。一開始製作資金還未完全到位時,他自己作為攝影師拍攝,並拉了剪接師來現場協助執行,待製作資金來源確認後,便改以公司團隊,即攝影師、導演、製片的組合,來進行現場拍攝。此外,剪接師在製作的初始階段便已加入,很早就開始邊看邊整理拍攝好的素材。

在臺灣,獨立製作的紀錄片,因為製作資金的緣故,在企劃與拍攝前期,有不少只有導演或者加上攝影師一起。但在這部影片的製作中,張明右導演很早就開始組織他的工作團隊,一起從企劃階段就開始合作。他提到:

「製片很早就可以進來。他可能在跟你寫企劃書的時候,就可以一起理解你要拍什麼?幫你想,有什麼素材他可以想辦法幫你弄到。甚至他可以做到跟剪接師,是一個水平的溝通。剪接師可能會需要助理幫忙做什麼,那他去找助理。……

就是這種方式,如果一加一可以大於二,或者兩個人可以合作的很好,那真的是很強。你可以去做很多原本沒辦法想像的事情。我在過往合作的過程中,也有試過很多不同的製片,當然也有過合和不合的。但最後就會發現,如果真的找到一個跟你很合的人,那他能夠幫你做到的事情,是你一個人永遠做不到的。那我覺得這樣可能會比較好一點。」

資料搜集、整理與諮詢

在拍攝進行的同時,張明右導演的製作團隊,也開始地毯式的搜集相關的影像與媒體畫面、文獻資料。由於這個案件本身橫跨約三十多年的歷程,而司法案件的發展與社會政治環境的變遷皆有相關,因此,包括司法類的文獻、當時的新聞報導以及歷來相關的受訪畫面等,都屬於製作團隊資料搜集的範圍。張明右導演提到,有些受訪資料或家庭照片,蘇家人手邊甚至都沒有留存,所以他們花了許多力氣去找尋、翻拍、整理這些文獻和影像資料。

而司法案件,特別會碰上關於法條內容、判決以及各種司法議題相關的資訊。張明右導演提到,在這個部分,作為一個成立多年且經手案件數量可觀的NGO團體,平冤協會在司法議題專業知識方面,給予非常多的協助。也因為協會對於案件所涉及的人和事皆相當熟稔,並樂意居中協調溝通、擔任顧問,所以成為團隊進行拍攝時重要的諮詢、請教對象。

「我覺得平冤協會最大的幫助,是一種安定感,比如說我在做片子,過程中我有一些疑問,不管是對司法的疑問,或者對人的疑問,你馬上跟他們講,他們會把你的問題放在很前面,會說來溝通。其實他們很忙,但很願意解決溝通。」

拍攝

張明右導演與他的團隊,總共花了一年多的時間,完成了短版。到了2019年,他開始思考將故事發展成長片。

「我是認真拍完這個短片以後,拍了一年多,2019年才發現說,我其實覺得沒有只想講蘇炳坤個人的事情。我比較想要講他太太的事情,那時候才開始想說,好像可以拍長片。」

因此,為了將故事繼續發展成長片,張明右導演向國藝會專案計畫申請了經費,並順利的拿到,展開長片的拍攝規劃。

「在拍攝的過程中,我就一直覺得他們家有一個故事,是應該要拿出來講的。我拍短版的時候,主要目的是為了讓平冤協會拿去巡迴放映,讓更多不認識案件的人更了解此案,或者去學校給別人看,懂這個事件是什麼,但那並不完全是,我自己想要講的東西。當我把我想要的角度,跟案主的需要結合在一起,我覺得素材已經有某種程度上的份量,我覺得夠了。所以我長版就是想要拍我自己看到的東西。我想要講的東西。於是,我就直接跟他太太講。我說我想要拍妳。……她就問我說,你要拍什麼,我就說我想要拍在這個過程中,大家都只看到蘇大哥,其實大家都忽略妳,但其實如果沒有妳,沒有蘇大哥。」

「我現在在做長片的過程中,很明確的知道,蘇大哥對他自己家裡面的關係,跟因為案件而來的影響,他其實不是很清楚。他看的主要是事件,因為他的時間蠻多躲在家裡躲避查緝,且一心專注在案件上,所以他比較沒有在意這些事情。但他太太當然是有。發生這個事情,家裡面成員的關係有點改變。但他不會拿出來講,因為他會覺得那個其實是很不堪的東西,很不舒服的東西。」

觀點的調整與再定位

作為拍攝者的張明右導演,在紀錄過程中,特別選擇以太太同作為主角,進而紀錄、推進整體故事的前進。加上拍攝與被攝者,彼此關係的緊密與親近,在製作過程中,攝影機、製作團隊的參與,成為一種在規律日常生活中的變數。意即無論拍攝者如何縝密的隱形於攝影機之後,他的參與程度上不一的,對於所拍攝對象的生活,甚至觀點,已經帶來了影響。而關於這點,張明右導演提到:

「我覺得那個是避不了的事情。我可以老實講,我心裡面最喜歡的紀錄片,是那種完全旁觀,純觀察的。完全不去觸碰到被攝者的。我以前非常崇拜那樣的片子,非常喜歡。去影展都會刻意去看那樣的片子。可是我發現我性格上,不是這樣子的。我在那個現場下,他們就是會顧慮到我。還有我們的被攝者,他們兩個都是非常喜歡照顧人的人,你不可能在那邊不講話。他們就會一直關心你。那與其這樣,我不如就,用適合的方式,跟他們互動。然後我去抓那個自然下面的東西。」

陳色嬌女士(蘇太太),做為家中極為重要的角色。沒有了她,整個家庭或許沒辦法這麼堅固。(張明右提供)

從日常生活中建立人物

談到拍攝此片的過程,張明右導演提到,他的拍攝製作模式就是從田野開始,頻繁地拜訪、出入被攝者的家庭除了讓被攝習慣拍攝者與攝影機的存在,同時也增進拍攝者對於被攝的生活模式、家庭互動等面向之理解和掌握。開始拍攝之後,則以較高的頻率,一週兩三次的狀態,去蘇家拍攝。

「我得要讓他習慣我時常會出現。或是說我有時候突然間出現,就是要拍他。」

本部影片的拍攝期,始於這個歷經三十多年的冤案即將告一段落之時;2018年,蘇炳坤案宣判無罪,蘇家人就此回歸日常生活。因此,就拍攝的當下階段而言,「事件」並不多。張明右提到,拍攝過程中,遇到最大的瓶頸就是,蘇炳坤和太太的生活,非常規律簡單。從影像素材上看起來,他們的生活日日如一,沒有太大的差異。

「他們的生活畫面,太單調,他們都是做同樣的事,他們是沒有事件的人。……他的工作其實很簡單,生活作息很簡單。都是在同一個警衛室上班,都是去打掃。」

如同許多冤案主題或者歷史議題的紀錄影片,導演得要在當下的時空裡,建構來自過去的故事與影響。因此,如何透過當下日常的生活,交織過往的案件、社會氛圍與人物關係,對導演與拍攝團隊來說,是不小的挑戰。但即使如此,導演還是決定以每週兩三天的頻率,頻繁地去工作地或者家內拍攝,導演提到這樣做的原因:

「我可能會去個兩三次,但有時候拍有時候不拍。……我很知道他的作息,所以我知道什麼時候可以去,什麼時候不去。或是我回新竹的時候,就會自己騎車去看他在幹嘛。久了他就會習慣,坐在那邊我就會從前門出現,說你怎麼來了?」

在這樣的拍攝頻率與日常生活的規律中,最初一個多月的拍攝裡,就已經去了十幾次,早上下午各種時間都拍得差不多。而在那之後,就變成要從既有的生活狀態裡,尋找出事件。

「比如說,我想拍他太太要去買菜。她原本就是要去買菜的人,但是她會覺得說,買菜我們去拍,旁邊很多人會很擠,怕我們受傷。就是得要跟她溝通這個,就是會把這些生活的瑣事,獨立成為一個事件,或者是獨立成為一個場。」

導演提到,在他自身的筆記中,來自於起初田野的累積與觀察紀錄,對被攝對象日常生活與行動的熟悉,使得他能夠在頻率的拍攝裡,規劃好所需要的拍攝影像內容。

「我自己會有一個筆記,就是他們兩個人分別的生活事件是什麼。我就會想辦法勾起來,要去拍攝。」

透過這些日常生活的畫面、現場的對話與訪談,導演逐步搜集建構兩位主角的影像素材,作為整個影片的基底。透過這些畫面,我們得以看見他們現在的生活模樣,以及他們的個性和關係。

從資料中建立案件與時代

「冤案」作為整個影片的核心與啟動,除了透過少數現場事件(宣判、日本演講……等)的紀錄之外,很大部分都得仰賴過去的媒體資料畫面、文獻資料、當事者的訪談等等來建構。在這部分的資料搜集上,張明右導演提到,其實花了蠻大的力氣。一方面是蘇炳坤與家人並沒有將當年接受媒體採訪或上節目的所有影像全數留存,僅有部分的資料在手邊。又,該案當年受到熱烈報導之時,有些媒體請蘇家人提供相關的家庭照片,事後卻沒有返還,自此失去聯繫。因而,蘇家人所保有的紀錄並不完整,反而是透過拍攝團隊這次有系統地搜集與整理,才替蘇炳坤一家留下了完整的紀錄。

2018年8月8日,周盈文、林孟皇等法官,於父親節宣判蘇炳坤案無罪確定。(張明右提供)

從1986年,案件發生的那年起算,至今已經超過三十年。在這三十多年的過程裡臺灣歷經政治民主化及司法改革,社會氛圍已有十足不同。而蘇炳坤的案件,從其發生到宣判、上訴、逃亡、再次上訴、特赦、到宣判無罪,都與整體司法這些年來的逐步改革、社會大眾對於司法與冤案的看法與政黨輪替政治現狀的轉變,息息相關。因此,張明右導演提到,他認為影片裡頭,關於事件的發展和轉折,都需要立基在這樣時代的氛圍中,才能展現出其份量與意涵。因此拍攝團隊除了案件本身的各種影音文獻資料的搜集之外,也重點搜集臺灣三十多年來,幾個重大的社會政治事件的相關影像,比對案件發生、發展的年代,作為建構時代的素材。

後製

剪接師的工作型態與合作模式、角色定位

與許多紀錄片拍攝團隊不太一樣的地方是,在張明右導演的工作團隊內,剪接師這個角色,早在拍攝初期就開始參與。最初,由導演兼攝影,剪接師則以助理身分協助拍攝,到了資金到位、團隊組成後,再回歸剪接師的角色。在拍攝的過程中,每次拍攝回來,便會將素材交由剪接師整理,做標記。加上與導演保持討論溝通,使得剪接師能夠保持在拍攝時期,就清楚整個拍攝與素材的狀態。

這樣的做法在紀錄片的製作裡,老實說是比較少見的,不過張明右導演提到,這是他比較習慣的工作模式。同時,他也認為剪接師可以從素材裡頭,去檢視導演所描述的敘事,是否真的能夠透過素材的結構而成立。

「紀錄片的剪接,會有另外一個比較厲害的地方是,我們有一個腳本,去剪完了以後,他發現素材做不來,他要去想別的東西。看能不能支持那個觀點,如果那個觀點支撐不起來,我們就會去,拿捏什麼要什麼不要。一個片子本來就不是只有一個觀點。那觀點是很多重的。我現在會變成是,有些觀點他並沒有辦法支撐的很緊密,或者說可以講得很明確的時候,我會把它拿掉。我比較沒有辦法接受,一支片子,他的觀點很不慎重,我覺得那個不太OK。」

張明右導演認為,給予剪接師空間去將故事結構出來,能夠賦予影片很多元的角度、觀點和層次。因此,在提供給剪接師腳本大綱之後,他不會在一旁跟剪。而是放手讓剪接師有足夠的空間,透過自身的理解和能力,去組織故事。

「如果導演一直在剪接師旁邊說,這一個要放什麼。基本上他只是需要有一個人幫他執行這個動作而已。你沒有讓剪接師有機會去就他自己的想像去把片子鋪設出來。我自己對剪接師的想像是,後期導演。因為只有他能夠知道,你的素材能夠做到什麼程度。他先做到他可以的程度以後,我們再來討論細修。……在影片已經有結構的時候,就變成是兩個人,前期導演後期導演,一起在做片子。」

剪接初版:放手與辯證

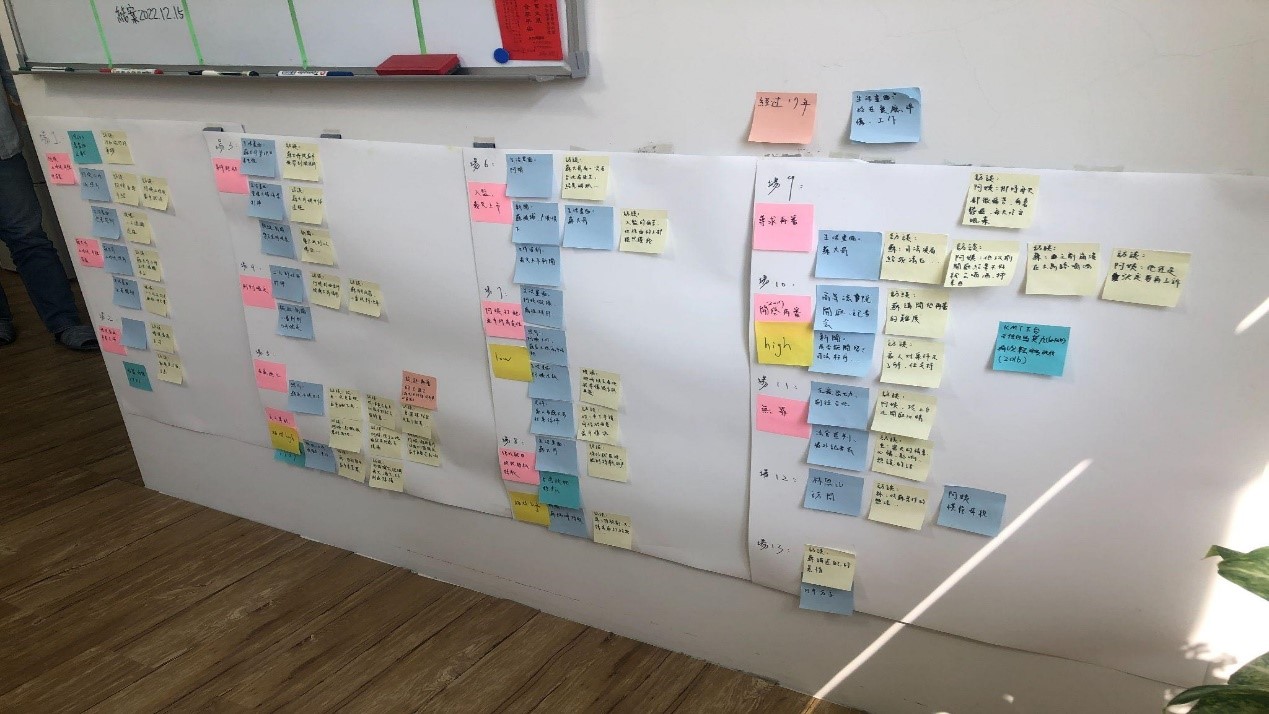

影片的初版,是由導演提供剪接大綱腳本之後,交給剪接師在既有的素材裡,結構完成。當問到第一版的內容取向時,張明右導演指了指貼在工作室牆壁上,各色的便利貼說,基本上那個版本是照這個規劃進行剪接的。主要的概念就是盡量的把所有想要講的人物故事、事件、資料等等一次完整的放入,把想要說的先一次說完,中規中矩的結構起來。用最保守的方式,從頭到尾,從事件的推演、敘事的演進逐步推進。

初剪時候的腳本規劃,依影片內容、情緒、場次、結構去細分不同顏色。(張明右提供)

在剪接時遇到一個比較大的轉折是,原定的故事架構裡,除了蘇炳坤,同時有其家人,各自代表故事中,因為案件而產生影響的不同角度。但在拍攝後期,除了蘇炳坤太太以外的家人,幾經思量之後決定婉拒受訪。原定的腳本大綱中的規劃,便無法進行。因此導演必須重新思考,在整部影片裡頭,人物之間的關係與比重。

在剪接第一版中,除了完整的將所想要講的內容說盡之後,導演與剪接師開始檢視的,首先是,究竟現有的素材,足不足以支撐這些觀點和內容?是否有不夠立體或者牽強的地方,以至於無法有效傳達觀點?再者,就這個大綱而結構出的故事好不好看?會不會充滿資訊但是很無聊?這些內容對觀眾是有意義的嗎?那些原來在腳本中,希望透過影像而結構的世界,是否成功有效的建立了?透過初剪的產出,導演和剪接師,能夠更細節而實際的,就現有的素材和做法,進行討論和辯證、溝通。

「一開始在初剪的時候,就用最保守的方式,從頭到尾,整個事情的推展,敘事,一樣跟短版很接近,爸爸去主述,媽媽用補的。可是就會變得比較無聊,期待的效果沒有出現。所謂期待的效果,不是戲劇的效果,是說本來是有一些想要安排拍攝的場,跟我原本預想的有落差,所以放出來的效果並沒有支撐這個角色的重量、敘事的內容。所以整個初剪就會變得,蠻無聊的。爸爸一直在說這些事情。這些事情並不是不動容,不吸引人。只是就是會有一點太安全了,太保守了。」

張明右導演提到,他不想拍攝製作一部和其他冤案紀錄片大同小異的影片。他想嘗試這以自己感興趣的角度(人的關係)作為出發,去思考以及製作這部紀錄片。而這之中,冤案事件本身的資訊和細節,關於司法的內容,以及人的角色故事之間的平衡的拿捏,是他在觀看初版影片時,一直反覆去斟酌和思考的。

「初剪的時候,有一點點的受挫,是因為覺得,小孩這一塊講不出來,是不是退回來講保守這一塊就好。就是說先把事情講得更完整,這樣就好了。我會一直重新去看自己寫的企劃書。然後重新去想素材的時候,就發現,我還是想要講關於,受影響的人。」

剪接二版:人物主述調整與重新結構

經過初版的完成與後續的辯證討論後,張明右導演與剪接師開始進行第二版的剪輯工作。在這個階段裡,最大的調整,便是在影片敘事中,主述的角色,轉由蘇炳坤與太太陳色嬌,兩位共同、交錯,來推進整部影片的敘事。而其中著重的重點,則是在人物之間、家庭的關係,以及案件對這些人的生活上、精神上的影響。而事件本身的部分就談得比較簡略,僅以幾個大事件作為節點來敘述。張明右導演談到這樣的決定時說:

「關於司法的那些程序,很多冤獄的片子,都會要去呈現那些細節資訊的部分。我還是會要去還原一些,比如說特赦過程,被抓的過程,上訴的這些過程。我把這些東西比較硬的,比較司法的東西,全都交給資料畫面來做。」

因此,人物存在於影片中的主要任務,便不只是在說明案件的資訊或者自己的觀點,而更多的是,這個事件是怎麼影響自己的人生、生活,同時是怎麼影響一整個家庭,在這三十多年的時光裡的樣貌。

「我讓這兩個人在講的時候,都是比較講他們比較情感的東西,跟他們比較近的東西。事件只談到一點點。事件的那些,比如說對司法的那些光怪陸離,或是一些比較轉折的東西,我全部都交給那些比較喜歡腥羶色的媒體。有拍過他們的,有用過他們畫面的,用一些名嘴,讓他們直接去回答這些事情。」

在第二版的影片中,比較大的差異,是在舊資料影片的使用上。蘇炳坤的冤案,算是媒體能見度比較高的案例。因此在過往的三十多年裡,每當案件有大轉折的時刻,都有非常多媒體的採訪。蘇炳坤也是冤案例子中,比較願意上節目談自己的處境與案件的人。也因為他非常勇於上節目證明自己是無罪的,累積的採訪影片不少。然而媒體各有立場以及風格,採訪者也各有目的。在第二版的影片裡,張明右導演利用這些舊的媒體影像資料,作為提供冤案相關資訊的內容,以及當時蘇炳坤的回應想法。這樣的媒體影像,使用在影片中。除了對案件本身的資訊回應之外,也同時想要藉此展現案件在當時的時代、社會中,透過大眾媒體所展現出來的氛圍。

「我們終究還是要還原一些東西。那我乾脆就用這個東西來還原。反正媒體就是很喜歡這種方式,去包裝一個,或者幫人家做一個解答。那我們就用這個方式,就是這些舊影片,作為一個敘事的主角,除了交代時代氛圍,除了交代臺灣的進程,其實也交代了事件,能夠為觀眾去解答一些他們的疑問。」

同時,在第二版的修剪,一來一往的過程中,導演透過剪接師的手,溝通的除了內容,同時也有影像風格節奏的確立。剪接師在接下來的工作中,也更能有依據去抓到導演想要的表現方式。

剪接定版:影片風格、節奏確認、後製處理

在結構與敘事大致底定之後,張明右導演開始密集的與剪接師一同工作。他提到,這個時候與剪接師的工作,首先是要進行細節上的調整,無論是鏡頭的長短,銜接的方式等等,意即就整體影片的節奏與調性,做最後的修整。同時在這個階段,也是確認形式與內容,如何互相貼合的時刻。無論是生活現場的畫面、訪談,到舊媒體影像、文獻等等的使用,都要透過與美術設計和剪接師的合作,形塑出影片最後的風格與調性。其中,舊影片、照片、文獻的展現方式,可以發展出許多展現影片美學的作法。

「我們開始去找一些美術或者動畫做設計,甚至自己把它直接轉到投影機裡面,用翻拍的方式,去把舊有的影片的介質,改變,換成不同的形式去操作,就是說影像上玩的空間變得比較大。」

完成

歷經半年多剪接後製中的辯證、來回與修改,張明右導演與其製作團隊,完成了《從那天起我們開始哭泣》。最終影片用了六十分鐘左右的篇幅,描繪了這個交織人物、案件與時代的故事。

案件發生之前

影片從陳色嬌女士講述她的成長過往開始,透過訪談的聲音敘述,向觀眾展現了一個生於1950~1960年代,典型臺灣女性的生活。成長於經濟拮据多子家庭、作為長女的承擔、工廠女性從業員、下班後的舞蹈娛樂、社交生活等等,在歷史資料照片/影片,與個人家族照片交錯之中,導演嘗試呈現/隱喻了那段作為個人也作為時代歷史的過往。從這樣的基礎上,作為冤案主角的蘇炳坤,在色嬌女士的社交生活那一段敘事裡,加入故事。

作為影片的開頭,陳色嬌女士娓娓道出屬於她所看見的蘇炳坤案。(張明右提供)

這樣的開場,展示了導演在這部紀錄片中,想要傳達的視角。不僅是以司法案件,以冤案當事人作為主軸而已。而是從家庭/成員的角度中,讓案件作為無法預知的意外變數,在敘事上推進,事件如何開始影響他們原來的日常生活,進而產生接下來整個人生的巨變。

案件發生之後

而後,我們從蘇炳坤現今的日常開始,看見他作為大樓管理員的每日工作與生活的細節。生活影像、訪談、文獻資料與媒體畫面,這幾者交互推進著敘事前進。而其中,日常生活的畫面,作為一條始終明確貫穿的影像敘事線,讓身為觀眾的我們,在各種關於冤案、事件資訊疊加、人物、情感交織的故事裡,一再回返到蘇炳坤和陳色嬌的當下,凝視著他們現在的生活,同時想像/看見他們所經歷的風雨。這些風雨,是怎麼在他們的身上和生活中,留下刻痕。以及這些風雨,把他們吹離了原本的人生道路之後,他們怎麼艱辛的走到現在的人生。

蘇炳坤,一年四季無論春夏與秋冬,皆在這個兩坪大的警衛亭,為自己的生活奮鬥著。(張明右提供)

作為記錄冤案的影片,《從這天起我們開始哭泣》細膩而完整的呈現,冤案是怎麼對當事人與其家人產生巨大的影響。同時,在長達三十多年的歲月裡,臺灣社會的變遷,是怎麼改變了個人與家庭的命運。

而這些,主要是來自於第三者(導演)的角度,有些甚至未必是當局者/被攝者,原有能夠完整察覺的細節。透過導演的眼睛和故事,我們得以從影像故事裡,把這些人物、案件與社會,以一種遠觀又近看的視角,濃縮的和蘇家人一起經歷過一遭。

另外,張明右導演提到,其實觀眾來看這部影片之前,應該多少都知道關於冤案的現況和結果。關於冤案、事件本身的各種資訊,也都可以透過網路查詢的到。因此,作為影片製作者,導演所能提供的,就是從他的眼睛裡,所看見的故事。在那故事裡,有他對角色的情感、對事件的理解,也有對時代的共感。而他認為,重要的不是那個結果,而是產生了那個結果之前,以及之後的過程。

因此可以說,《從那天起我們開始哭泣》,完整回應了張明右導演開始拍攝這個案件的初衷:

「本片希望透過長時間的拍攝蘇炳坤與他的家人,將整起案件的來龍去脈,以及過去經歷與未來發展一併記錄下來,闡述一件司法冤案會影響的並不是只有當事人,而是整個家庭的人生。」

從看似日常的生活細節中,從人的故事裡,我們看見了關於案件的歷程,也看見了臺灣司法的演變。更重要的是,我們同時看見了,當事人以及其延伸的家人們,他們個人的生命,是如何在這樣的事件與社會環境中,以什麼樣的方式和態度,面對自身如此巨大的遭遇,以及接下來的生活。

註1:《回家的理由》導演張明右,2019年,75分鐘。2013年的12月份,在臺灣的彰化地區發生一起「沈溺日月明功,親生母親虐殺兒子」的社會事件,這起事件讓離家已久的女兒重返老家,一邊面臨至親離世的悲痛,同時間被迫面對與親人重聚的喜悅和不確定性。參考:https://docs.tfai.org.tw/zh-hant/film/6055

註2:〈為什麼我們回家都需要一個理由?訪《回家的理由》導演張明右〉,王昀燕(2020),《國藝會線上誌》,https://mag.ncafroc.org.tw/article_detail.html?id=297ef72275d597480175da29b5e50000。

回上一頁

_1761707487222.jpeg)

_1716545954079.jpg)