前言

近年來,因數位科技快速發展,世界各國舉辦融合數位科技至視覺藝術或表演藝術的跨領域藝術節慶展會逐漸增多,從知名的奧地利林茲電子藝術節、德國柏林跨媒體藝術節,與東京媒體藝術祭,到近年興起的丹麥點擊電子藝術節、波蘭媒體藝術雙年展、西班牙馬德里當代新媒體與音像藝術展,以及法國安亙湖數位藝術雙年展,在在都證明了跨領域藝術創作已是不可逆反的趨勢。這些國際知名的跨域藝術節慶展會從戲劇、舞蹈、音樂與視覺藝術與數位科技跨域整合的視野,邀集全球跨域創作者同台競技,並分享創作成果。於此趨勢之中,台灣藝術創作者、策展人也展現出高度的參與性。在這些創作成果中最為顯著的特質便是數位科技介入跨域的具體展現,以及劇場、舞蹈等表演形式的快速結合,且以跨藝術類型或跨媒介的實踐策略,強調著各藝術元素在創作過程中產生有機融合。

2016狠主流《我和我的午茶時光》參與第九屆法國安亙湖數位藝術雙年展的徵件計畫。

在此國際交流的面向上,國家文化藝術基金會(以下簡稱「國藝會」)在補助國際交流面向上也扮演了相當關鍵性推手之角色,鼓勵台灣藝術家、藝術團體參與國際重要節慶、展會或競賽,期盼以支持者的位置,協助台灣藝術家與團體擴展國際網絡,提升國家發展能量與國際能見度。根據國藝會內部統計,於2015-2018年間已補助計638件,累計補助金額達7,513萬8,373元。為能實質發揮將補助成果轉化為參與國際節慶展會之具體參考資訊,本研究試圖透過歷史檔案的文獻檢閱、焦點團體座談,並以社會文化取徑(socio-cultural approach)了解國藝會在2015-2017年間,補助藝術家參與跨域展演的巨觀圖像、國內創作者的創作趨勢如何呼應國際發展潮流,以及補助對參與國際跨域節慶展會的具體助益,並據此凸顯台灣跨域創作的獨特性格,以及屢獲國際大獎與受邀展演的特殊性。

根據上述研究範疇,本研究在歷史檔案文獻方面,本研究將蒐集近年國際上各大展會節慶的相關資訊,以及國藝會補助的相關資訊,包含:主題、內涵、台灣藝術家參與的情況、成果報告等書面資料,進行綜整分析,以作為論述之基礎。從此之中發現,無論是舞蹈、戲劇、視覺藝術,或是設計領域,參與國際跨域節慶展會之受補助藝術家多數皆與數位科技藝術間呈現結合之趨勢。此外,在焦點團體訪談與個人深度訪談〔註1〕部分將邀集近年來積極參與國際跨域節慶展會之台灣藝術家,以焦點座談方式,獲得參與者的第一手資料。根據前述背景特質,本研究邀請王連晟(機械動力藝術家)、林沛瑩(生物藝術家)、周東彥(跨域劇場藝術家)、吳亭潔(製作人)、紀柏豪(聲音藝術家)、黃致傑(機械動力藝術家)、蒲帥成(機械動力藝術家)、蘇文琪(數位表演藝術家)、顧廣毅(生物藝術家)、謝杰樺(跨域舞蹈劇場導演、舞蹈家),以及葉杏柔(數位藝術基金會秘書長)共11位,於2019年1月10日與2月21日,假國藝會會議室召開兩梯次之焦點團體訪談。

〔註1〕個人深度訪談部分主要是因為藝術家旅居國外(林沛瑩),或因不便參與焦點團體訪談(謝杰樺、葉杏柔),而進行個別訪談以作為替代方案。

建構國際展會節慶、藝術家、作品、觀眾互動間的文化菱形

文化交流一直是藝文創作者走出在地、邁向國際的終極目標,不僅期盼達成創作成果的相互聚合(convergence)或融合(fusion);更積極促成跨國創作者彼此間的合作(collaboration)。作為國家層級的文化藝術輔導、協助與補助單位,國藝會更透過「國際文化交流補助項目」除透過補助機制支持台灣藝術家拓展國際視野、提升國際能見度;更希望透過藝術家參與國際節慶展會,建立國際聯繫網絡,鏈結國際重要藝文組織機構。從獲補助藝術家(團隊)的近身觀察中可以發現,很多國際策展單位/策展人透過策展主題的設定,關切各國藝術家與作品如何透過面對面的溝通,進行跨知識與跨文化的經驗撞擊;而藝術家與參展作品則越來越像觀眾閱讀作品問題意識的「引言」,轉譯策展單位試圖帶給觀眾在現場的感官體驗、意見交換等「事件」性的體驗。

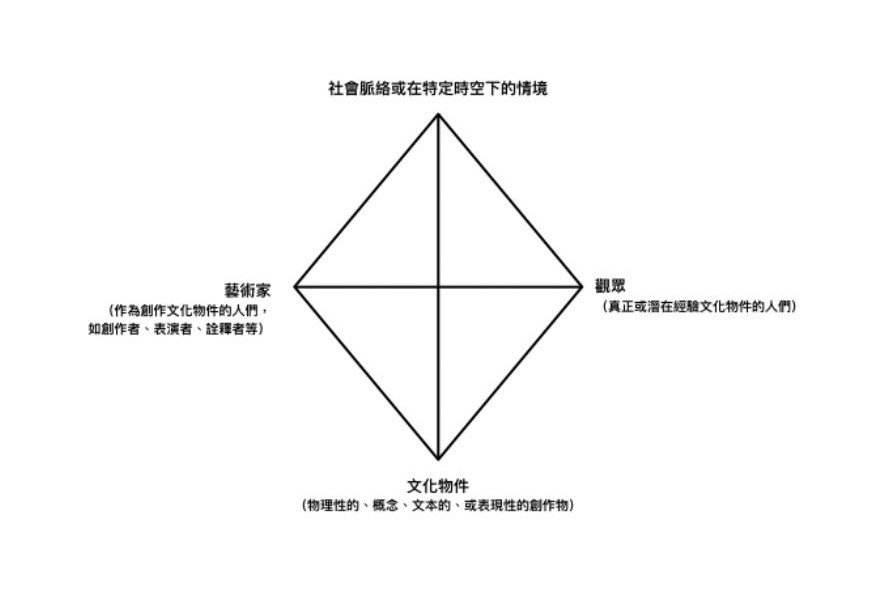

倘若我們將藝術家參與國際節慶展會交流之藝文活動現象分為藝術家、作品與觀眾三個部分,那麼便可透過具體的方法來觀察國際跨域節慶展會、藝術家、創作物(作品)與觀眾四個分析單位所形成的多種互動關係。據此,本研究援引文化社會學者溫蒂・格里斯多爾德(Wendy Griswold)的文化鑽石模式(cultural diamond)來詮釋四個分析單位間的相互關係。格里斯多爾德以社會世界(social world)、藝術家(artist)、文化物件(cultural object)、觀眾(audience)這四個單位來解釋文化與社會建構的關係。這四個分析單位及其相互關係以線條與菱形來表示,看起來很像鑽石,故而此解釋模型稱之為文化鑽石(cultural diamond, 圖1)。由於鑽石菱形有多重切面,不同的視角可觀察到不同的切面,因此鑽石本身沒有所謂的正面、側面之分,完全由觀視角度(perspective)而定,而文化與社會的關係也是如此。〔註2〕

圖1:溫蒂・格里斯多爾德的文化鑽石模式(援引自Wendy Griswold, 1980: 8)。

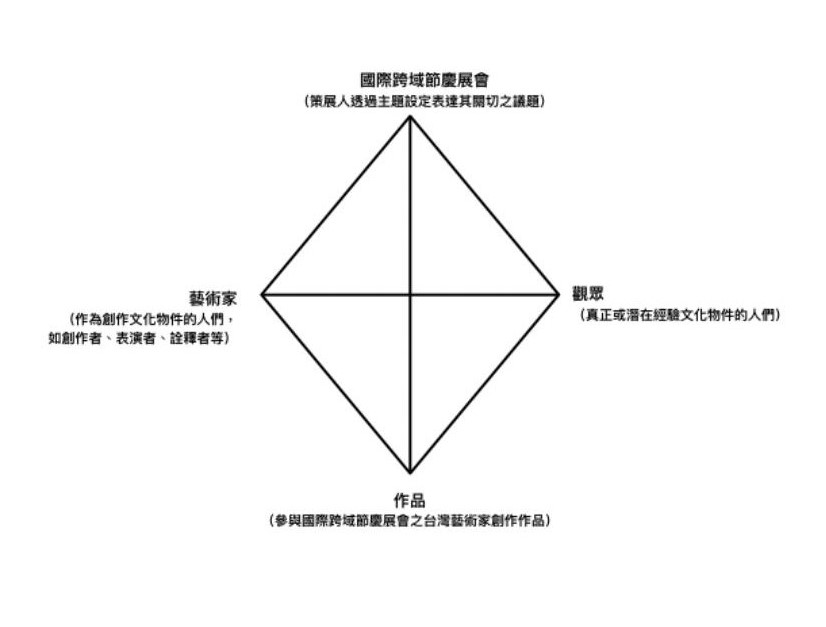

進一步些微修改格里斯多爾德的文化鑽石模式,我們可以將「社會世界」聚焦轉化為「國際跨域節慶展會」、將「文化物件」具體指涉為參與節慶展會之「作品」(圖2)。從中可知,策展人透過策展主題(命題)的設定邀請國際藝術家參與、藝術家透過其創作之作品參與節慶展會,呼應主題論題、觀眾透過作品了解策展人關切的議題,以及藝術家的創作理念。以致,四個端點元素間的互動關係便清晰可見。

圖2:本研究根據格里斯多爾德之文化鑽石修飾後之模式。

〔註2〕Wendy Griswold, Renaissance Revivals: The Continuing Interaction between Culture and Society. Harvard: Harvard University Dissertation, 1980. p.8.

國際的趨勢與跨域的必然

國際「跨域風潮」的創作實踐,其實指涉的是對於「知識整體性」(the unity of knowledge)觀念的古老理念。從十九世紀末開始,對於不同知識學科的劃分作法引發了學科整合的聲浪。即便科學與社會、藝術與人文學科各自依循不同的學科模式,學者們仍不斷地致力對抗過度重視學門劃分(分殊化/專門化)可能造成的後果。一般而言,學科(Discipline)係指一個可被教授的知識,具有其自身的背景、訓練的方法、程序、方法與內容等,而兩個學科以上的融合則存在著多元不同取徑想像。但,當今人們所思考的是對於知識與技術能有創見的、具彈性的應用;對於分殊化(specialized)與全觀性(holistic)觀點之間的調和。葉杏柔即巨觀地指出,在台灣值得長期觀察之「跨域」現象之一是來自視覺藝術領域、電影界對「檔案」(archive)的重視,因其「視檔案為文本」幾乎等同「視歷史為文本」的論述擾動了原有的藝術界域,也產生高度開放性的創作動機,更邀集不同領域的專業者共同創作,除了漸有劇場、音樂、視覺藝術等不同藝術領域工作者,更頻繁地一起創作的趨勢外,也將「評論者」(藝評、劇評、影評)加入當代藝術、實驗片與影展工作的需要比以往更大,共同建構分析、論述能力,甚至是共同發展問題意識的能力。

然而,相較於台灣當前鋪天蓋地的跨領域浪潮,國際上的情境較不會大肆地討論「跨域」。林沛瑩便指出歐洲近年來對於「領域」的討論並不存在,因為沒有「領域」,便沒有「跨域」的問題,各種節慶展會皆不斷地嘗試找出新的名稱,展覽活動中也不會特別標明創作類別或媒材的資訊。同樣地,謝杰樺也指出很少遇到強調「跨域」這個詞彙的藝術節,國際間的做法比較是企圖邀請各種創作類型的藝術家,透過工作坊或是論壇等方式,創造跨領域的交流,也有越來越多傳統的舞蹈節願意接觸舞蹈科技這類型的表演。換言之,儘管國際上的節慶展會並不刻意在其策劃主題中強調,但其執行面的精神皆是跨域,並取消「媒材」間分類的展演形式。例如:林茲電子藝術節便將其「Cyber Arts」獎項更改為「Hybrid Arts」、或是荷蘭Sonic Acts在活動中並不會特別標明展演屬於何種藝術類別,且展示中「媒材」一欄被要求列出的比例也逐漸減少。其實,此模糊學科邊際(blurred boundaries)的趨勢在整體歐洲國家中正從學術與創作等面向如火如荼地展開,強調以「現象式」(phenomenal-based)的啟蒙精神打破學科界線,體現知識整體性的追求。

延續上述,許多國際節慶展會的策展人(團隊)也持續地關注當代社會、哲學、學術領域的趨勢議題,例如:物種跨界、生態、能源、監控、全球化、大數據、AI等議題,並透過策劃藝文活動的契機,展現出其關切的社會議題。王連晟以其自身獲得補助參與2017年林茲電子藝術節,以及2016年比利時Update雙年展新科技藝術獎的經驗分析,發現近年來國際間對生物藝術、人類生活景況與全球化等議題的關注。此外,以電腦聲響創作聞名的紀柏豪則發現許多國際關於聲音或音樂藝術創作的展會更反映出對當前流行的技術(如:人工智能)的探究。

在國際跨域展會節慶中被高度重視的議題,同樣地也反映出一個具體的國際趨勢;易言之,許多國際間藝文節慶展會皆是基於對當前社會文化面臨之情況做出一種「未來性的想像」,例如:紀柏豪便以自身參與英國convergence的經驗指出,其活動命題—「科技的未來」便包含了對許多現有科技,但活動本身也提出許多新的想像,論及該如何使用這些新興科技。此外,黃致傑在參與米蘭傢俱展的過程中也觀察到主辦單位積極地在想如何善用新科技替未來生活提供想像力。

2015黃致傑赴義大利米蘭參與衛星沙龍展,展出《光器》、《種子鏡像》、《拱椅》三件作品,嘗試將科技、藝術、美學作跨界應用。(圖為黃致傑的作品《光器》)

依此,台灣藝術家在參與國際節慶展會的過程中,藉由親身近距離觀察發現,國際間對於數位科技跨界應用之趨勢發展有著正面且積極的想像,透過廣邀國際間異文化背景、不同創作領域之藝術家,針對議題創造相互激盪、彼此融合的場域,展現出對未來趨勢的巨觀圖像。

藝術家介入之位置與策略

不論是接受邀請,或是透過徵件投件比賽,作為具有亞洲性格的台灣藝術家屢屢在相關國際節慶展會中展露頭角,某種程度都在世界各大藝文活動中有著不錯的成績。然而,正因國際間藝術節慶展會琳瑯滿目,與藝術總監或策展人關心議題或是當地文化脈絡都非常有關,例如:蘇文琪指出其在參與澳洲藝術節活動中,邀請方即強調具有切身性的族群融合與原住民等議題;周東彥亦指出歐洲各地強調的回應社會現況與科技未來等;謝杰樺也指出越來越多藝術節不僅把自己放在展現作品的角色,更希望透過策展論述,去企圖透過藝術節來改變事情(像是議題、價值觀、社會結構、藝術行動等)。

反觀台灣藝術家持續探索自己的藝術語言,過程中或有參與國際藝文活動的機會,但他們的藝術脈絡多半從自己視野出發的;因此,作為藝術創作者,大部分台灣藝術家皆不斷強調創作的主體性,因此在參與國際節慶展會之際,並不會刻意地迎合該策展人(團隊)所設下的命題。因國際間對於人類文明共同面臨之文化發展趨勢都能透過創作的視野來觀察之,是故,藝術家介入的位置與實踐策略也或多或少能符合各藝文活動的主題。林沛瑩與紀柏豪不約而同地指出,受到國際展會節慶主題或熱門話題的影響是必然的,畢竟國際發展趨勢會直接影響經費的來源;而創作很多時候總是要回歸到實際執行層面(例如:如何獲得創作預算、物質支援、知識與人力的協助來進行等)。但藝術家的創作過程則多半是以「自己創作的目標如何吸引國際的興趣但又保留其核心文化價值」為策略,在創作過程中持續地自我辯證。換言之,可以說藝術家堅持著自己的核心目標,同時物色國際趨勢如何可以輔助或呼應到自己核心目標中的一部分。

相反地,王連晟則不太關注國際展會主題,認為藝術創作者使用一個科技媒材不只是用到技術層面,而是乘載藝術科技和發展層面,它如何影響人類制度。好的藝術有對抗性,對抗媒材、體制,甚至藝術本身等。從中,藝術家參與的策略並不是一種迎合的勢態,反而是以一種反思的視野,站在亞洲或站在台灣去面對,並回應議題。謝杰樺更進一步指出,了解國際發展趨勢是必要的,也必然會受到影響,包含:藝術創作上的議題、形式、手法等,或是邀演條件上的喜好或限制。但當代藝術作品牽扯最大的部分是藝術家個人的主觀詮釋,外加上表演藝術類作品需要長時間發展,很難有機會真的受到外界影響。

比較困難的是在表演藝術方面,因作品需要長期醞釀發展,比較難以針對不同藝術節的主題給予作品實質創作上回饋的彈性。以謝杰樺、蘇文琪、周東彥的參與經驗為例,大多數藝術節都還是看到完成的作品後,進行邀演的動作。在參與過程中,若有機會在前期就跟藝術總監或策展人討論關於作品的藝術性,或是針對作品互相交換意見,便是難得的經驗。

總整個別藝術家的回應發現,許多歐美藝術節主要仍是以歐洲藝術家的參與為主,亞洲國家的藝術家多半是點綴式的有一、兩個名額。因此,蘇文琪認為作為亞洲藝術家仍需以台灣總體作為一個想像,且應思考的是如何以打總體戰為策略,找到介入之縫隙。正因為參與的名額甚少,因此只要有受到邀請,不一定是推廣自己,若是可以也幫助其他藝術家也是非常有幫助的,這對臺灣來說就是打了一場勝戰。

國家補助之重要性

藝術創作的經濟實體長期以來存在著矛盾的景況。作為一種無形性(intangibility)、不可分割性(inseparability)、不一致性(inconsistency)、異質性(heterogeneity),以及易逝性(perishable)的獨立文化客體,常常無法自給自足。然而,正因每一種不同的文化藝術形式都可能指涉不同的供需功能與經濟結構,總是需要政府與政策的支持、補助與輔導。更重要的是,藝文事業作為國家總體藝術美學素養的表徵,更需要透過國家作手的助益,推向國際,產生實質的國際文化交流,讓國際間的藝文友人深度認識本國藝文創作的獨特性。

肇因於進行國際交流的主要影響因素仍是「資金」,多數藝術家皆認為透過申請國家單位的實質補助對國際交流有著明顯的幫助,補助讓藝術家有機會親身參與節慶展會觀察,並貼近其他展覽的作品,與其他參展人、策展人的對話。蒲帥成便具體指出因為國藝會的補助使其可以學會機械手臂的創作技術,對晚近的創作與參與國際活動有關鍵性的影響。葉杏柔也指出在獲得「2017海外藝遊」的經驗來說,國藝會的補助實質上給予充足的經費,使其得以很明確地在有全職工作的情況下完成這趟踏查的計畫。更特別的是,獲得國家補助之象徵意義是「提案方向獲得肯定」;同時對外界而言,尤其是對參訪單位而言,「獲得補助」的資格讓「參訪」的「正式」意義更高,或多或少促成參訪的成功率。

再者,狠主流劇團經理吳亭潔便直言,近年來歐洲經濟狀況不好,收到藝術節的邀約其實是喜憂參半,一方面高興,一方面又非常猶豫。舉例而言,在參與林茲電子藝術節的過程中,因為邀約時程急促,儘管主辦單位有部分補助,但對表演藝術類的作品來說,仍有很大的資金缺口。有幸的是,國藝會支持的國際文化交流補助一年有六期,公告訊息清楚明確,對團隊來說是很有幫助,且不管是在申請跟核銷都是最友善的。比較遺憾的是,因為補助的本質無法獲得足額支持,同時卻因為獲得國藝會補助而無法申請文化部及其所轄各單位的其他補助(排它條款),故再申請其他單位的補助時(如:縣市級政府文化局),或是邀請私人贊助的情況是相當有限。

此外,因全球移動住民與工作者(mobile residents and workers)越來越多,對於藝文創作的補助也逐漸放寬,在申請補助之際,藝術家們也面臨到資源獲取與身份認同之間的衝突議題。顧廣毅以《虎鞭》一作參與澳洲科技與社會(STS)社會學研討會時便出現的認同衝突的情況,因當時的補助計畫經費來自荷蘭,所以是代表荷蘭出席,然因作品本身是與中醫及亞洲文化主題相關。因此,在與土耳其記者交談時便很尷尬,只好戲稱自己是荷蘭的新住民。

2018顧廣毅《虎鞭計畫》延伸的工作坊,建立了一個未來的中醫診所情境,參與者可以透過實際被看診及食用藥酒來體驗這個未來的中醫文化。

在參與國際文化交流的過程中,藝術家們也體認到,臺灣除了個體補助,或許可以用比較官方的單位來投入。林沛瑩舉日本以國家力量參與林茲電子藝術節為例說明,用國家力量讓藝文創作者可以在國際上有發言的機會。以林茲電子藝術節為例,與2010年相比,近年來日本參展的作品增加非常多,甚至可以說是日本政府直接贊助了約三分之一左右的展出作品。儘管在歐洲補助的部分策展人與參展者皆為歐洲人,但可以看到比例上的差異,因此可以得到的關注度與「國家」曝光度就較高。同樣的,謝杰樺也認為補助機制的設立代表著該機構如何想像藝文產業發生的痕跡。因此,除了補助本身外,機構對於藝文產業的了解,甚至是提前思考藝術產業的需求。從產業面的去思索,或許更能夠透過補助機制的建立,讓整體環境更上一層樓,甚至從國家整體策略來思考跨政府部門的合作戰略。總體而言,國藝會的角色最主要在於扶植市場資源相對較少的藝術工作者,例如:「實驗性」較高的藝術計畫、「剛出道」的藝術工作者,或是「非營利」藝術計畫,在這前提下,補助目的便是希望促成藝術計畫的完成度。

綜上所述,除高度肯定國藝會改變為一年六期的補助申請制度對藝術家參與國際節慶展會的資源挹注有即時性的助益,受訪的藝術家們更提出下列五點建議,期盼國藝會的補助機制可以更具有靈活性:

- 促成跨部會合作的國際文化外交:國藝會可即時地將受補助藝術家參與之相關活動,與駐外相關機構(外交或文化)相互配合,敦請外館人員出席活動,促進台灣對外之文化外交宣傳。

- 規劃健全產業發展視野的補助機制:補助機制的設立本身亦代表主管機關如何想像藝文產業的發展。因此,除補助本身外,機構更需提前思考藝文產業整體性的需求,從產業面思索,如何透過補助機制的建立與施行,促使整體藝文環境之提升。更甚之,可從國家整體策略來思考跨政府部門的合作戰略。

- 建立透明化的補助辦法:在公告補助辦法之際,建議可同時列出「補助款總額」與「預計獲得補助的團隊/個人數量」。在補助額度不明的情況下,提案單位沒有策劃依據,往往造成「獲得的補助款太低,必須計畫變更,或選擇放棄,或者再另找資源完成專案」的情況。

- 搭建開放性的資料平台:藉由開放性平台讓有意申請補助之藝術家得已相互觀摩學習,也可讓此資料庫成為國際文化傳播的平台,增進國際節慶展會策展人對台灣整體文化意象與作品特色的了解。

- 強化補助後的長尾效應:無論補助挹注於展演或是技術研發上,國藝會亦可以扮演橋樑角色,在參與資訊、技術應用、競賽經驗等面向的分享與釋出,建立對話空間,可以讓後進者省去不少探詢的時間,更可在前人的基礎上快速精進。

結語

透過本研究的歸納綜整發現,台灣藝術家在參與國際節慶展會過程中,發現國際間對於「跨域」特質的強調並不特別明顯,反而是將此精神貫穿於其舉辦節慶展會的實踐過程之中,透過潛移默化的作用,讓各國不同領域的藝術家得以匯聚一堂,不分創作領域或類型,進行創意激盪。台灣藝術家透過對於國際節慶展會的趨勢觀察,也會體現在其創作的思維與方向,以及投件、接受邀請與否。

從研究中更發現,僅管每個藝術家皆有其獨特的創作思維與視野,創作作品對當代社會文化的前瞻性思考與反思性批判幾乎成為當代普世存在的價值,因此無論在科技面、文化面、議題面上,台灣藝術家與國際節慶展會都能相互呼應、相輔相成。此外,針對申請國際文化交流之補助議題上,台灣藝術家皆異口同聲地表示補助對參與國際節慶展會,進行國際交流有著明顯且正面的助益,更表達代表台灣(甚至亞洲)參與歐美藝文盛會的榮譽感。更甚之,由於補助之獨特性質,藝術家們多半會積極參與各項補助、輔導之活動,以確保作品從創作生成的過程,到完成展示之際,都能受到國際節慶展會主辦單位、策展人的關注,進而獲得邀請,於國際盛會舞台上展演。

綜上而論,全球化恰似推動國家與國家間相互交流的積極動力;數位化更像建構藝術家跨域合作的根本元素,透過全球化與數位化兩股推動人類文明向前邁進的力量,讓台灣藝術家得以躍上國際文化交流舞台,讓世界看見台灣在藝術創造面向上強勁的生命力。