2006年「狂想劇場」因為一群台藝大學生報名青年才俊藝術節而誕生,並以佛洛伊德《夢的解析》為作品,開啟廖俊凱的導演創作之路。直到2009年狂想劇場正式立案,2011年於第十六屆皇冠藝術節演出《賊變》並獲國藝會常態補助,2013年接續獲得扶植團隊計畫,讓創辦人廖俊凱與製作人曾瑞蘭的劇場狂想開始站穩腳步。

因為「團長」身份,雖然主責創作,俊凱很清楚自己在劇團營運上的責任。他對外不喜歡説自己是藝術總監,總覺得:「藝術總監好像要監督別人的藝術,但藝術哪有被監督的?我覺得藝術總監這詞很尷尬,所以我都習慣對外介紹我是導演、劇團團長或負責人。」也是因為這份認知,讓他有創作的飛躍,卻也有接地的根氣,如同狂想劇場的slogan:「創作是醒著作夢」。兩人明確分工,創作和行政執掌清楚,所以工作人員也很清楚什麼要找誰。誰負責什麼,就有該項目的主導與決策權,這是兩人的工作默契。

《賊變》/李欣哲 攝影

《賊變》/李欣哲 攝影

從夢想到專業化,見證劇場的時代轉型

「很多人以為我一開始就在狂想,但我其實是2013年才正式加入的。」瑞蘭笑著說道。兩人2002年在金枝演社認識,那時金枝需要一個專職行政,瑞蘭在祖師爺田都元帥的選擇下入團,自此牽起她與劇場的不解之緣。也因為在金枝演社的行政經驗,讓瑞蘭深刻了解業界現實,知道依靠補助與年度營運的困境。因此,在狂想形成的初期,瑞蘭大致都是扮演反對者的角色:「我反對他立案、反對他申請補助,畢竟我在劇團待了八九年,深刻看到那些困境,會想他剛開始,要走這條路嗎?但也好險,他都不聽我的話。」

之所以唱反調,是因為對瑞蘭來說,營運一個劇團需要完整投入,既然劇場是一份全職工作,就應該有全職薪水。「對她來說,每個人工作就要有費用。但我還會停留在以前大家要很克難的想法。」相對於務實的瑞蘭,俊凱一直是個發夢者,這也跟他接觸劇場的契機有關。

導演工作照/陳少維 攝影

1997年因參與華山保存行動,俊凱在幫張鶴金老師做道具的過程中,接觸到劇場外圍工作。俊凱自陳:「我接觸劇場的契機很不主流、很不學院,是從城市廢墟、非主流表演開始。」在這樣的狀態下,當時的劇場創作者不會去思考錢的來源,因為大家都是在外面兼差,或是做快遞,或在咖啡店打工來做劇場。「現在大家開始把劇場當一份工作,討論劇場的產業性,也開始檢討勞動條件的健全性,這是以劇場作為興趣的年代所沒有的思考。」劇團近二十年的營運,也見證著台灣劇場環境與時代的演變。俊凱表示:「剛好我這年紀的創作者,就是這個轉變的濫觴。像是狂想成立時還沒有『台北藝穗節』。以前就讀台藝大時,要出來演出很不容易,需要自己找場地與資源。」對比以往,2008年臺北藝穗節誕生後給予年輕創作者更多的資源與機會,各式創作就開始百花齊放,製作上也減少門檻。作為劇場中生代,俊凱深刻體會從夢想到職業的「劇場專業化」之必然過程:「我這年紀之後,很多事情就開始轉變,越來越多人企圖把劇場當全職工作,演員開始接很多演出、軋很多戲,即使前輩也這樣。我自己在這轉換當下有點尷尬,但也是沒有辦法的事。我自己處在這樣的轉換期,也持續創作,知道改變必然會發生。」

創團作《賊變》,一個機會建構起創作信心

或許也是這樣的狀態,瑞蘭補充:「那時候就是單純想做戲,雖然現在回顧狂想起源可以追溯到2006年,但那段時間其實沒有去想這是不是一生的職業,至少我還沒開始想。」所以2006年雖然以狂想劇場為名做了《夢的解析》,但那是為了一起組團打比賽;2008年第二個作品《哥本哈根》,更是俊凱和瑞蘭兩人湊錢,用打工的薪水和各種友情換工獨資製成。

《哥本哈根》/陳少維 攝影

辛苦自製完《哥本哈根》,俊凱便去當兵,在精神與身體被限制的一年間有許多新的思考。雖然收到好友何秉修的得獎劇本《賊變》,很想要執導製作,卻因為沒有資源,也想要讓自己有不同的累積,他決定先進入「正常職場」工作,賺取穩定收入,把自己顧好,再思考做戲的事。

蟄伏期間,通過劉守曜介紹,俊凱與皇冠藝術節搭上線,在等待之後,進一步獲得2011年的邀演機會。「皇冠的詢問,成為一個小小的契機,所以就想要不要來申請補助?以前要自己找場地、辦演出比較不容易。那時候雖然會有票房拆成,但以預算來說還是很不夠,所以就想要去申請國藝會的補助。那時候就搭著藝術節,有一個演出機會、一個開始,所以就真的開始了。」

第一個立案創作,就有藝術節邀請,並拿到常態性補助,後來又入圍台新藝術獎,對俊凱而言是很幸運的事。這些小小的機會,也建構累積著創作者與劇團的信心,進一步確認自己可以做創作。

《非常上訴》劇照/陳少維 攝影

補助機制作為一種文化環境的推進器

如果當年沒有拿到補助,兩人都表示應該還是會像《哥本哈根》一樣獨資製作,把《賊變》完成,只是有沒有下一年就不知道了。畢竟獨資的不確定性很高,又需要欠人情,但人情可以欠多久,會不會最後眾叛親離?瑞蘭也進一步補充:「我覺得常態補助對年輕團體是很大的幫助,畢竟要我們自己賺十萬塊把它花掉,跟有補助還是差異很大。」

再由宏觀角度檢視,俊凱覺得補助機制於一定程度上可以維繫文化環境的多元發展,尤其給予實驗性或非主流的作品空間:「尤其以我自己的發展來講,很多人都需要這樣的協助起步。補助機制可作為創作起步之後的推進,可以說是一個推進器,或是推進的燃料,是一個很好的幫助。如果沒有這樣做,只依憑市場機制或是大眾喜好,很多作品就會出不來。」

談及現有的補助機制,負責製作的瑞蘭很明白現實困境:「我本來就知道,補助就不會是全額補助,對劇團收入來說,補助只會是一部分。做製作需要的資源永遠超過補助,所以你永遠要自籌超過的部分,等於沒拿到就是雪上加霜,但也不是拿到就沒事,還是要去湊。」面對補助,兩人不會亂槍打鳥,而是共同討論,主以劇團的營運與創作需求為主體,再去尋找適合的補助案。

瑞蘭也很明確提出:「補助是收入來源之一,當然還要有其他來源。只是錢要哪裡來?」除了創作補助外,她覺得團隊更需要的是營運補助。各種經費來源也涉及劇團的營運定位:是否要更企業化、把作品當商品銷售?有什麼適合狂想的轉化方式?劇團有沒有其他多元收入?無論是票房收入、個人或企業的捐款、募資,或是商演、邀演等業務收入的選擇經營,都關乎劇團創作與生存的平衡問題。

對劇場的小小責任:文本出發的實驗創作

接續著生存問題,俊凱笑說,狂想的作品都不是賺錢的創作類型:「我們做得比較是實驗藝術,所以本質上、看起來就比較難賺錢,不是主流IP,但可能也不一定,只是目前缺乏機會。」在創作上俊凱從現實出發,取材自當下的社會,再尋求轉化的方式,逐步建構自身的創作美學。目前劇團創作上有「當代新劇本」、「跨界實驗」、「文學觸發」以及「紀錄劇場」四種創作面向,從文本開始,再到跨界發展,逐一整合,產生一種奠基於現實的觀察或描述。

《非常上訴》劇照/陳少維 攝影

《非常上訴》劇照/陳少維 攝影

籌措製作《賊變》的過程中,也讓俊凱觀察到當時劇本創作的困境:「當演員和導演還可以接受掌聲獎勵,但文本創作辛苦寫了劇本,會被自己人挑剔、被外人挑剔,又賺不到錢。我看到身邊朋友,很多人很認真在寫作,寫了第一個劇本、第二個劇本,就沒有下一個了。」據此,俊凱開始思考劇團還能做什麼?「我感覺自己在做的事情,當然有一部分是自我實現、自我完成,或自我滿足、自我獎勵,但越到後面會發現,過了前面的階段後,背後有股社會責任、或是對劇場這樣的小環境有一個小小的責任。」

想為寫作的朋友爭取機會、給予文本一個發表與檢視的平台,讓當代劇本創作成為狂想劇場發展的一個重要區塊,從而有了《I’m the Man》、《寄居》、《解》,以及《島上的最後晚餐》等作品。再後來因為希望找年輕的朋友一起創作,又有跨界與策展的作品。無論呈現形式,或許詩意、或許魔幻寫實,又或是後來的紀錄劇場,對於俊凱而言,劇場,需要貼近當代:「我不太碰這種離當代太遠的事情,我關心的是當代、現代人的生活,這也是劇團宗旨。」在創作上,他形容自己會「掐進現實」,希望台上演出的東西是可以對應到觀眾的生活,不是離開劇場後就結束。

以作品照亮當下的現實

這樣的「掐進現實」其實也是一種分享與生活的共感。「我覺得真的是我們關心什麼,延伸出去,我們也會希望觀眾關心什麼。」瑞蘭從旁回應:「以前俊凱講過一個比喻:他的工作很像拿著火把在手上,走到某個黑暗的地方。透過他走過去的過程,這區就亮了,大家就可以暫時看到那一區。那個比喻我很喜歡。」

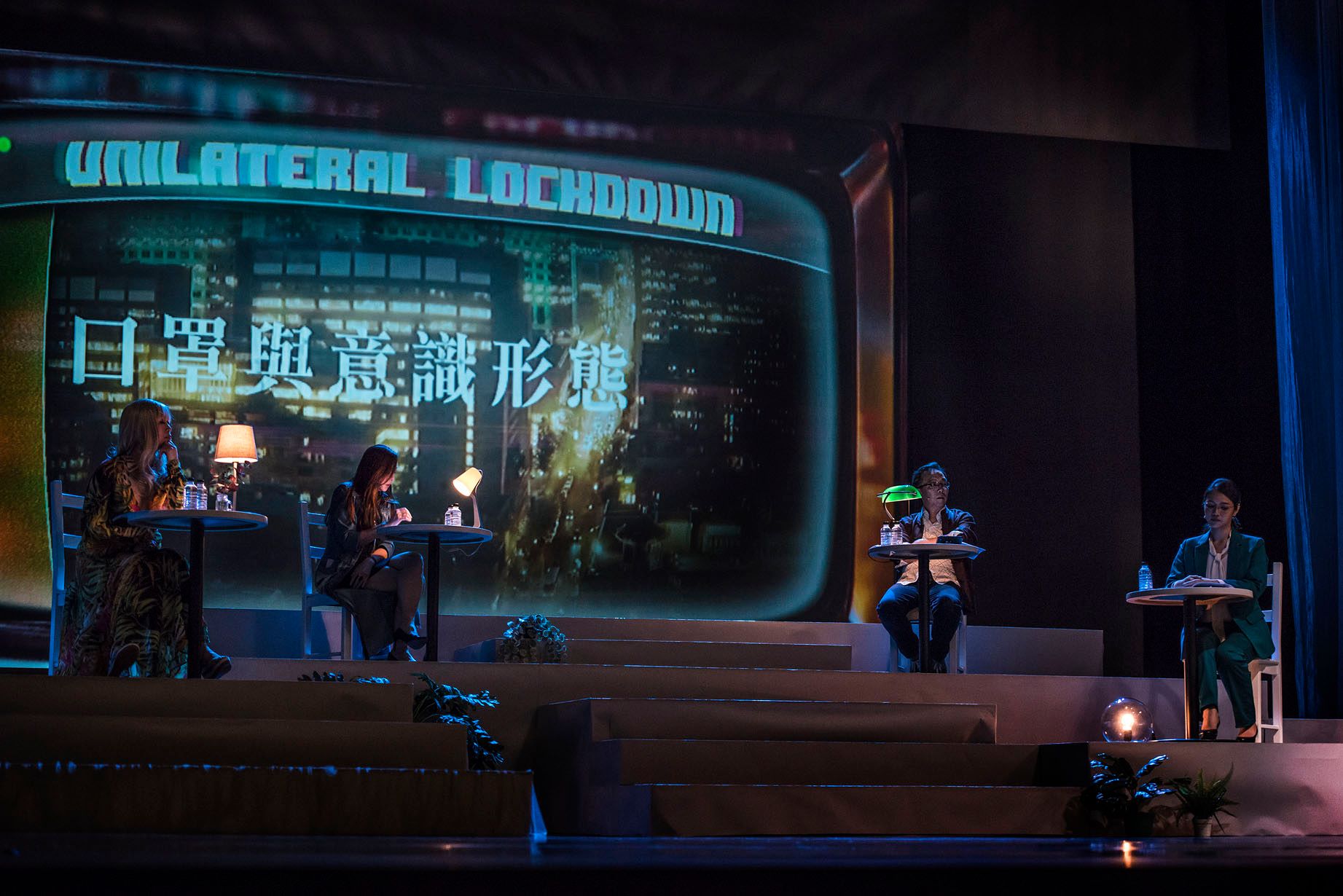

《單向封鎖》劇照/陳少維 攝影

身為製作人,演出時瑞蘭常在前台,於是更會去詢問。在探討居住正義問題的《寄居》演出時,有一位觀眾分享因為有買房困擾,聽到廣播介紹而跑來看這齣戲,看完很觸動,覺得這齣戲很寫實,也覺得自己沒有這麼慘了。但也有看完的觀眾發現,台灣原來有人有這樣的遭遇。「所以看戲的人可以獲得共鳴,知道有人跟你一樣,或是讓過得好的人知道其他人的狀況。我們的創作團隊,因為活在當下我們感受到、我們觀察的困難跟問題,觀眾其實也會一起感覺到。」

瑞蘭很喜歡俊凱藉由劇場思考議題的彈性,像是在做討論無差別殺人議題的《解》時,劇組一起做功課找不同的詮釋觀點,希望以此和觀眾對話。作品會有創作者的定見,但並不希望給予單一標準答案,而是能開啟思考空間:「我覺得這就很現實,因為現實就是我們就不知道下一步是怎樣。我自己是滿喜歡這一塊的。喜歡我們戲的觀眾也對這一塊有理解。」創作的價值觀相近,也讓兩人能專業分工、合作無間。

從藝術推廣到藝術參與,打開劇場的大門

而在創作之外,「藝術推廣」也是狂想劇場想致力的領域。這部分由瑞蘭推動策劃,每年大概都有20多場零星的講座與工作坊活動。瑞蘭早在2011年起就有駐館計畫的想法,只是當時劇團仍是以創作為主軸,整體能量累積還不夠;直到2018提案駐館計畫通過,也給予狂想劇場一個契機,藉此機會進行資源整合:10至12場的主題講座、民眾工作坊、微型展演、在地達人文史導覽,不但豐富劇場的意涵,也能讓合作夥伴多元參與,並能讓他們取得更多收入項目。

從劇場志工開始做起的瑞蘭,因著自身經驗,一直在思考不同靠近觀眾的方式:「我從自己的角度思考,有沒有人像我一樣,對劇場很有興趣?可能是觀眾、可能是學員,但他不得其門而入,那他可以用什麼方式接觸劇場?怎樣讓觀眾可以進來,降低門檻、打破同溫層。畢竟我當初也不是在同溫層。」

在青少年戲劇學堂跟燈光設計何定宗老師討論課程教材

藝術推廣需要「化零為整」,透過計畫的搭配組合,加入行政行銷形塑計畫。多年經驗下來,瑞蘭更確定藝術推廣的重要性:「台灣的觀眾、對藝文活動有興趣的人,願意花在學習上的錢和時間其實高於看演出。但通過學習參與,轉換成劇場觀眾的轉換率會比較高。」當參與者經驗過了,有自己的了解與體會,也會更想要實際進場看戲。這樣的方式可以接觸到潛在客群,比起只透過行銷接觸到的觀眾,更為長久與忠實。這也是回到如何讓劇場更親民與生活化:「如果進劇場只能看戲,那一年只能去一次,但如果今天可以去看看書、聽演講、參與活動,那接觸的頻率次數變多,就比較容易進來。」

對瑞蘭來說,劇場有兩種功能:一是藉由演出達成社會面向的交流對話,另外則是運用劇場元素,提供戲劇可能的服務。「現在有很多可能,不是在劇場看戲才是戲劇行動。所有事情都打開了,所有藝術跟觀眾互動的設計都可以很活潑!」而如此,也能讓被動的「藝術推廣」成為「藝術參與」。

「像彼得・布魯克講的,劇場不是放在博物館的文物,是跟時代與時俱進。」俊凱補充,創作是狂想的核心能力與DNA,現在的他們會想要去尋找更多轉化模式。

新北投71園區工作照/林筱倩 攝影

不只做劇場:串連在地能量的非典空間演出

近年來在非典型空間的策展演出,更是加深結合俊凱的創作實驗與瑞蘭的藝術推廣兩軸線。2014年狂想藉由《洗》便開始做策展單人表演。當時俊凱做正規劇場創作已有一段時日,開始思考劇團其他創作面向。除了尋找他以外的獨立創作能量,也希望有接替的夥伴能讓自己有機會休息。俊凱認為:「與其拿一個正式劇場規格的作品去演,不如化整為零,不要把資源集中在一時一地的演出。花很大力氣把人趕到劇場,只完成這一場又怎樣?我們想挑戰把資源跟精神打散,做更多的滲透。」討論中瑞蘭更突發奇想,把外界給狂想的創作標籤:「文學」帶入,順勢而為,以郝譽翔的作品給定主題與創作框架。

會有這樣的思考也是因為狂想劇場2011年起進駐北投七一園區,自進駐以來瑞蘭即很重視在地經營與活動推廣,並希望於北投做在地創作。看了很多場域並跟經營者談過以後,選定Solo Singer Hotel,以每場三個單人表演、十個觀眾的形式進行。

《幽冥物語》劇照

《幽冥物語》劇照

後來俊凱到小劇場學校看戲,尋找到梁俊文、林子寧與郭孟昕等新夥伴,從《幽冥物語》到《他人之夢》,共同有很多嘗試。而瑞蘭則負責開發地方演出的非典型空間:「我們會精挑細選,找驅動力強、有想法的在地工作者,這工作者也同時經營空間。現在可能是流行說是地方學,或是地方創生,但基本上就是年輕人在經營在地。」北投說書人、中興新村、淡水的程氏古厝、大溪蘭室,這幾年到員林駐館也是一樣,合作場地都先經過網路肉搜,再實際體驗接洽,很有意識去媒合場域與在地社群關係,並會結合地方文史導覽,讓創作者與地方連結。

對瑞蘭而言,狂想劇場的非典型空間演出,除了創作面外,更重要的是去連結演出地域的合作夥伴。他們多半也同為中生代,交流的過程也給予狂想劇場新的能量:「他們不是做劇場,但他們回鄉,對於在地文化的重視、對於生活的提升而願意讓藝術跟他們合作,讓我們也有新的力量跑出來」。

梁俊文與民眾:樹林藝術參與計畫

下一個十五年的劇場狂想

2006年至今,狂想已經走過十六個年頭。無論在製作上或是創作上,兩人皆表示目前劇團正在一個舒服的狀態,也是大有可為的時刻。接下來新的創作計畫將以兩到三年做發展規劃,期待跳脫每年都要絞盡腦汁產出新作品的階段,也離開什麼工作都接、壓榨自己與夥伴的勞動狀態。2018年做《島上的最後晚餐》時便以一個月一次的讀書會方式推進,一方面做資料研究與收集,一方面也跟創作者常態聚會,保持聯絡、相互激盪。放慢創作步調,讓大家在精神上變充實,也讓創作不再是件消耗的事。

邁向下一個十五年,狂想劇場期望發展創作、藝術參與及回顧梳理三條軸線。有著自力出版《不眠狂想・紀錄劇場》的經驗,更加清楚整理的過程對劇團跟對環境都有幫助。 劇團可以透過梳理去想下一步怎麼走,不僅是梳理過去,也梳理未來。除了持續劇本孵育與整理,瑞蘭更有新的出版計劃:一是非典型空間展演與地方聯繫的故事分享,另外也想出藝術推廣的方法手冊。

對瑞蘭而言,「劇團十五年了,也累積不少。以前自己或是有想做的事,但剛開始,能量、人才、資源都不足。現在終於累積到可以做了。雖然營運補助不理想,或是以中年來說我們的收入沒有很多,但以創作和經驗上已經有很好的累積,可以去梳理一些脈絡,畢竟認認真真做了很多作品。」

狂想劇場團長廖俊凱與製作人曾瑞蘭/《康健雜誌》陳德信 攝影

現在,瑞蘭也成立了「狂想創意公司」,期待以公司化思考,把在做的事情變產品銷售,也藉此取得劇團營運經費。狂想創意公司整合了過往狂想劇場接到的製作邀約,以此建構「狂想體系」:一個可以承接製作與行銷服務的行政團隊,也有自己專門的劇場創作人才。讓劇團有個公司,公司有個劇團,而不只是一間單純的公關公司。

「經營劇團和題材創作本來就不容易,我自己成長在劇場這個社群,劇場教我很多,我很愛劇場,劇場某部分也拯救我,但我也感覺到劇場這社群、這形式,有越來越多挑戰或競爭。面對新世代,也要有更多嫁接去創造接觸、產生認同,活越老,挑戰沒有更少。」面對未來的劇場可能,俊凱邊開玩笑地嚷嚷著想要退休,卻也邊以更開放的態度看待狂想的未來:「不管去到什麼場域,我都還想持續創作。」

梳理過去、參與現在、開創未來,毫無疑問,下一個十五年他們仍會有更多接壤現實的不眠狂想!

(採訪、撰文/黃馨儀;Photo credit/狂想劇場)

(2)_1655776032566.jpg)