2005年,《在世界的房間》在國家戲劇院實驗劇場首演。這是沙丁龐客劇團於同年三月成團之後的第一個公開演出作品。

「這齣戲正好是我從法國(賈克樂寇國際戲劇學校)唸完表演回來⋯⋯回來沒多久。2002年到2005之間,我是跟不同的劇團合作演出,然後到了2005年就覺得,嗯,如果想要做自己想要的表演,在那個演出中,可以發揮我在法國所學的一切,還是需要自己來演,自己成立劇團。」馬照琪回憶道,而何謂「要想發揮所學的一切,得要自己來演」呢?很大部分大概是鑒於馬照琪所修習的表演形式之特殊——即以身心感知為載體,減省語言,而使用「肢體」作為主要表達工具的小丑表演。

點進沙丁龐客劇團的官方網站,可見馬照琪的個人簡介中這樣描述:「1999年進入法國賈克樂寇國際戲劇學校(École internationale de théâtre Jacques Lecoq),專研默劇、小丑、體操、義大利即興喜劇、希臘悲劇、中性面具、半臉面具、通俗劇、即興、丑角(Bouffon)等…同時接受導演與編劇的訓練。」綜上所述之演出元素與技藝類型,便可略略想像,這些技巧是非常難在短時間內,以語言或簡易的教條說明與傳遞的;不以文字文本為主體,而與身體直接相關的表演,勢必得透過一定時間長度的實際操演、確實體會、反覆打磨,進而在身體之中形成一定程度的反射反應基礎與判斷力,方能使自己的身體各部位,為己所用,再能傳遞出每樁作品所想要傳遞的核心情感;多年來在許多訪談中都曾提過「我當然喜歡表演,但我並不是非站在舞台上不可的那個人。幕後能做的事情甚至更多。」的馬照琪,也許是有一些害羞的,然而在創團初,她經過詳細斟酌,決定將自己擺置在舞台上,卻也顯出了她在國外所收穫的所有技藝,在她體內形成了多麼無法分割的一團飽滿。

2005年《在世界的房間》@國家戲劇院實驗劇場 (沙丁龐客劇團提供)

2005年《在世界的房間》@國家戲劇院實驗劇場 (沙丁龐客劇團提供)

改編與小王子齊名的書籍——創團作《在世界的房間》

當然,作品除了「選角」這件事之外,還得「選本」;不過,也許大多數的藝術家,常常是「被文本找到」,而不是去找文本,創作時常更像是一種「生命不同階段的召喚」——「喔,就是我讀了《最後十二天生命之旅》,我根本忘記那時候是誰借給我的。」2004年,由方智出版作家艾力克.埃馬紐埃爾.史密特(Eric-Emmanuel Schmitt)《最後12天的生命之旅》中文譯本,而「我讀的是法文版,它的語言不艱澀,是很簡單的。有很多小孩子的模樣。」馬照琪仍帶著形似當時候的感觸:「我第一次看到一本書,是看到不想睡覺,一口氣看完,然後⋯⋯哭到不行。對。非常非常感動,又悲傷。」。

《最後12天的生命之旅》以書信體為主,開頭第一篇便是小男孩奧斯卡寫給上帝的第一封信。十歲的他,便已面對著自己的癌病之軀⋯⋯或說,事實上他在初始也許是不知道如何面對的,所以,才寫信給上帝。身為讀者,翻開這本書,便可以隨著這個以微慍來壓制著無措的小男孩,在碰見「玫瑰奶奶」後,共同展開全然的生命轉折——身著粉色服裝的醫院志工奶奶,告訴奧斯卡,從現在開始,你的一天,是十年,就這樣,奧斯卡的生命,在重新定義時間尺度之後,有了廣闊無比的延展⋯⋯他經歷了青少年、中年;初戀、爭吵、分離,重新理解了親情與家庭,和各式各樣的際遇成為朋友⋯⋯直到他成為一個一百二十歲的老傢伙。書中是奧斯卡在十二天的「不同人生階段」寫給上帝的信,最後以一封玫瑰奶奶寫給上帝的信作結⋯⋯

「某一部分,從那本書裡頭,我是有得到啟發跟能量的。書裡頭的小朋友,就算在生命末期,也仍然擁有能力去愛、去感受,跟別人建立連結。看他喜歡上隔壁小女生,傳信給她……」馬照琪笑說《在世界的房間》年代實在太久遠,或許很多細節是強迫回憶卻也朦朧的,但「感受」這種東西卻是一種身體記憶。她仿若在用語言提領著自己受訪當下所回訪的「體感」:「就是,當我在演出這齣戲的時候,我並不會是從生病的小孩的角度。比較會像是你說的一個完整的人的角度,去揣摩他的身體跟心理這樣。因為雖然這個小朋友是處在這樣的背景,但,故事裡頭有也幽默好笑的橋段,有悲傷的、也有輕盈的⋯⋯總而言之,它就是一個在講一個小朋友生命消逝,但,又不只是這樣的事情。」馬照琪的視野,雖有種曖然,卻很常在下一秒鐘透露出某種光芒,毅然照向事物隱而未現的部分,拼整出某種「完整」。

2005年的演出,將小男孩奧斯卡改為女孩並由馬照琪飾演,同時,私下常被稱為偶戲女神的資深物件、偶戲藝術家薛美華;長期琢磨將動物變形與武術身體融匯成表演體系的魏雋展;現仍在戲劇領域持續有動態的黃紹雯,皆在演員之列。

沙丁龐客的《在世界的房間》,似是溢出原作的十二天之外,以一隻在病床上的人偶為開場,隨即樂音風格一轉,馬照琪的角色就像是一篇全新的故事,她站起來對世界感到好奇,沒幾分鐘就直衝衝走往觀眾席,要觀眾替她撿起落在觀眾席的帽子,有了一段帶有暖味的嘻弄互動,然後再以一種「好像不是很穩,卻胸有成足」的步伐,一路展現角色的孩童氣質,重新回到場上演繹著接下來的故事。演出中有真人(馬照琪)與物件的互動,像是會移動的牛奶盒、像傑克魔豆一樣會自己長高的花,亦有從導演視角安排的後設支線來穿插——即人偶男童、人偶父母⋯⋯等,更加接近原著情節的非語言段落。是這樣的安排,使《在世界的房間》成為一齣層次豐沛的作品。

2005年《在世界的房間》@國家戲劇院實驗劇場 (沙丁龐客劇團提供)

2005年《在世界的房間》@國家戲劇院實驗劇場 (沙丁龐客劇團提供)

最終的場景裡頭,馬照琪這個真人,在座椅上隨著燈光的變換,漸低下頭,而舞台兩側走入操偶師,將她這個真人幻化成偶,她於是進入到不同的世界中,與演出一開場那個男孩人偶相遇,見他一路往天際飛翔⋯⋯「是啊,最後這個小朋友,並不是很寫實的就倒在病床上,而是一直往上飛的,是輕盈的感覺。當年看演出的時候,觀眾就跟著這個小朋友一起笑,一起開心,一起覺得孤單,一起覺得悲傷,最後這個小孩離開,飛起來,觀眾某一方面……也得到某種釋放吧。」這樣子在世界中飛翔著的想望,也許直到現在,都存有在馬照琪的心中,以及沙丁龐客、紅鼻子醫生的演出與計畫中⋯⋯

「其實《在世界的房間》這個演出,真的是奠定了很多後來沙丁龐客的許多作品,像是濫觴。這齣戲裡頭用到的很多元素,默劇啊、偶啊,還有小丑也好,以及它觸動的這個生命的議題,都是,都是我們大家日後持續一直在探索的。回顧起來我發現,之後做的所有的事情,都可以在這齣戲裡頭找到種子。」馬照琪這樣說。

藝術,裏裏外外,勾連著生息

「我一直覺得藝術應該是for所有人的,而不是for一小群知識份子或是上流社會。」馬照琪再度談起那個她念念不忘的經驗:「2001年法國學校畢業之後,2002年,我跟著我畢業的同學組成的劇團,一起去非洲巡迴了十幾個國家。那是一齣戶外的戲,有大型的小丑、有戶外默劇、有物件,很多形式的戶外演出,就演給非洲國家的小朋友看。那時候我們去到一些非常貧困的國家,比如說,吉布地、蒲隆地、烏干達、衣索比亞⋯⋯還有其他的島國,一些⋯⋯非常窮困,你無法想像的國家。但是,這些小朋友,當他們看到戲劇演出的時候,仍然眼睛一亮,跟著我們演員跑!」興奮之情瞬間洋溢:「⋯⋯當偶一出來的時候,小孩子全部嚇到擠成一團,還有人尿褲子!那一刻我就有很強很強的感動是說,文化,表演藝術,這件事,不是奢侈品,是『必需品』。它是可以帶到社會各個階層、各個層面去的。每個人都應該有權利享受表演藝術,或是文化的這個權利。」在這句話之中,她略略在「享受」二字,加強了幾分堅定的語調。

有這樣的親身經歷,沙丁龐客劇團的創作始終鎖定著「老少咸宜」的目標,無論老中青少,都能夠在沙丁龐客的演出現場,感到自己被暖暖涵納成為作品世界中的一份子。

「我們就是希望能夠把藝術帶到最廣大的群眾之中。這跟紅鼻子醫生在做的事,也都相連。把表演藝術帶到平常沒有辦法看表演的小朋友身邊去。讓他們也有權利去欣賞表演藝術。」說到這邊的時候,馬照琪反覆強調著,一路以來能完成這麼多事,並且至今仍然持續往前進行著,絕非靠著她一人,她也不願過多的光芒聚集在她一人身上,早先有著父母的支持,而後她循著清晰的目標與方向,有了堅強的團隊:「無論是演員、行政團隊也好,大家都各自在很重要的位置——大家群策群力,一起有共同的目標,一起犧牲奉獻,才有到今天的樣子。」,若細細閱讀過沙丁龐客過往的演出訊息,會發現,好幾位在創團之初就和馬照琪一起演出的表演者,如謝卉君、葉威志⋯⋯等,直至今日,仍然是劇團的一員——這些「Saltimbanque」,仿若相遇後,便成了家人。

「Saltimbanque」的意義(截圖自沙丁龐客劇團官方網站)

「Saltimbanque」的意義(截圖自沙丁龐客劇團官方網站)

補助這件事,「是一股很大的推力」

那當然,劇團一步步走,無論如何都得面臨實際運作層面的考量。當時做《在世界的房間》時送出的「沙丁龐客劇團 2005最新展演 小丑獨語 在世界的房間」計畫,是沙丁龐客拿到的第一筆國藝會補助,就當年資源稀缺的環境而言,順利獲補,確實對創作者而言,有著非常大的支持力,「雖然我很清楚自己做團,並不是要賺錢,但是那時候如果沒有拿到補助,這真的很可能就會被我放在一個業餘的位置。送出去的計畫書通過了,真的是一股很大的、push我的動力,我說真的。」繼續聊下去,原來這之於馬照琪而言的意義,並不僅止於演出資金的層面:「因為我拿國藝會的錢,等於是我拿了納稅人的錢。」她的語氣若有形體,便是突然「正襟危坐」了起來,大概,是許多早期與她合作過的演出者,都看過的那種「馬馬式的嚴謹」。

工作中的馬照琪(沙丁龐客劇團提供;原用於官網之「給表演者的表演課 詩意的身體(一)」上課頁面露出)

工作中的馬照琪(沙丁龐客劇團提供;原用於官網之「給表演者的表演課 詩意的身體(一)」上課頁面露出)

「我拿了納稅人的錢。」她又覆述一次,「等於我要用很好的品質來告訴大家說,我們做的事,是對社會大眾很有益的事情,你們花這個錢是值得的。這對我來說,絕對也是一種鞭策。嗯⋯⋯因為,如果這完全就是我馬照琪一個人的團,自己獨資、自己獨立創作,那相對來說,它跟這個社會連結就沒有這麼強了。你知道我的意思嗎?」她有時習慣在語末丟出這個問句,但可以從她說話時的眉梢和嘴角,看出她自己並非全然沒有這個提問的答案。

凡事起頭,具備清晰的精神指標是首要關鍵,同時,環境與周邊的支援一樣具有份量。除了國藝會針對「單檔作品」性質的補助外,沙丁龐客劇團亦早在2009年就曾獲該時仍屬文建會作業的「演藝團隊分級獎助計畫」支持,從「育成級」一路到後來2013年的「卓越級」(——同年度齊獲育成級一年計劃支持者有莎士比亞的妹妹們的劇團、動見体劇團、鞋子兒童實驗劇團、莫比斯圓環創作公社⋯⋯等)。該補助政策經多次更名與改換執行單位,機制與補助面向亦有調整;認真說來,沙丁龐客劇團應可算是國內的「老牌」劇團之一了,一路上也並非年年獲補,早期也同樣經驗過評委詢問:「沒有補助你們還是做得非常好,那麼為什麼還需要補助呢?」,這些情境,也是許多團隊都曾面對到的現實——固然是千古難解的大哉問,於此處探究,或許並非最佳場合——話題落到「補助的意義」,順著此篇行文脈絡,或許更適合站立到創作者或觀察者的位置:見沙丁龐客劇團的舊作重演漸成常態,以及每隔幾年便會看見「紅鼻子醫生」的計畫任務,持續有著以「回應社會動態」為基礎的精準變換,這便是藝術創作者在有限的可用資源中,所能護持著的最高自我要求了。

分不開的孿生體——紅鼻子醫生

關注著沙丁龐客劇團的人,肯定曾留意到劇團經歷過一段休團期。也是在那期間,馬照琪選擇去到了法國微笑醫生協會進修,將「紅鼻子醫生」帶回到了台灣——這便是現階段的馬照琪,投注大部分心力之所在。

(分心瞄一眼:紅鼻子醫生年表)

回溯到2015年,馬照琪露出了燦爛的笑容:「我第一次去臺大醫院演出小丑醫生的時候,是懷孕中的狀態,所以紅鼻子醫生幾乎跟我女兒同一個時間出生的啊。」,當時候的紅鼻子醫生計畫,首先仍是以沙丁龐客之名進行——與法國微笑醫生協會 (Le Rire Médecin) 合作,引進完整小丑醫生培訓系統,也實際和醫院與院中孩童接觸,在回饋中擴延與補足計畫的各個面向,諸如:透過工作坊再再精準出小丑醫生落實在台灣所需、所能的表演質地,亦參與醫療相關研討,增加演出者與醫學專業人士、助人工作者等不同領域的接觸。也許是在這個過程中,永續運作的意念越發堅強,2017年九月,「社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會」也正式誕生。

截自「紅鼻子醫生官方網站」;網站連結——紅鼻子醫生工作實況

截自「紅鼻子醫生官方網站」;網站連結——紅鼻子醫生工作實況

馬照琪忠實敘述身在這其中,自己心境的轉變:「⋯⋯嗯,三十到四十歲的我,在做劇團的時候,比較……就是,會比較……有點像你剛講的『我什麼都懂,然後我要去教育觀眾,我要大家看到我們這群人有這些這些能力』,這是我主力在劇團上的時候。那到了四十,不只我女兒出生,我也進到醫院去跟生病的小朋友接觸互動,就讓我感覺到⋯⋯自己其實還有很多很多需要學習……或者是說,需要再更柔軟,再更包容的地方。」從事戲劇工作的人們,約略是這樣,讓自身的日常與戲劇相互映照、揉合,互為彼此的鏡。

紅鼻子醫生計畫發展至今,並不只單靠藝文補助的支援,數年來有過不同基金會與各方人士的持續支持。若說這像是社會各界齊心守護著一幅表演藝術真正影響著日常生命的美麗願景,大概也不為過;而能有這樣的擴延力,或許得歸功於紅鼻子醫生行進路上從未馬虎的態度——南北的「醫生」們在完成演出後,持續寫著日誌,讓更多群眾接觸到紅鼻子醫生實際執行時所碰到的各種挑戰與感觸,而協會官網也一路保持著計畫成果的公開透明。2019年更是開啟了為「長者」的表演服務。

問馬照琪,給長者的小丑醫生表演,肯定是非常不同吧?「嗯,不一樣不一樣。說實話,到現在最大宗還是小朋友,小朋友看到小丑很快就可以建立連結,因為有很相似的語言,很快就可以連結,玩在一起。不過長輩這塊,我一開始其實沒有抱太大的期待。甚至我是有點遲疑的,因為我在國外接受的小丑醫生訓練沒有包含長者這一塊。」一慣開創的精神特質。

(分心瞄一眼:2019長者計畫成果頁面)

「我們是花了兩年時間去摸索,也請國外老師來幫我們上課,去研究如何位長輩做小丑表演。慢慢、慢慢的,我,才被說服,長輩也很需要小丑。」馬照琪敘說著種種觀察:「長者跟小朋友需要的小丑不一樣,小朋友需要玩,這是他們與生俱來的權利,藉由想像藉由玩,來刺激他們大腦發展。那面對長者,他們需要更多是傾聽、陪伴、關懷、愛護。我覺得我們能做的,是讓他們感覺到,自己並沒有被社會給遺棄,讓他們意識到自己是有能力、是很有價值的。所以我們小丑表演,爲了小朋友、為了長輩,是朝著很不同的方向去。嗯,有相同的地方,也有很不同的地方。」語中,有著某種未完,確實也是,一切都還在走著、走著。

未來之所以叫做「未來」

座落在2021至2022間的藝文相關訪談,大概都脫不開「疫情」這題。對於核心本質有很大一塊是透過「實體、肉體」來傳遞的表演藝術,無疑是難以忽視的挑戰。但真能透過概念性的語言,來真正探討或梳理出這種只可意會難以言傳的表演藝術價值呢?創作者、藝術家又能怎麼在實務層面上因應?

和馬照琪聊到此事時,她直白説:「哎,這部分我還在觀察,還在感覺。因為,劇場他的魔力就是在於,他跟觀眾是同一個空間,演員的汗水,哈,可能會滴到觀眾,然後觀眾的笑聲或是其他的反應會影響,會讓台上演員感受到,甚至對他回應。那透過螢幕其實就隔得很遠,然後……嗯,對。」接著她以紅鼻子醫生們的應變為例,是最切身的體悟,「紅鼻子醫生因為疫情不能進醫院,我們就改用視訊,為醫院那一頭,或待在家裡的小朋友做表演,和他們做即時的互動。然後我們也從中,發現到很多很棒的東西。怎麼說⋯⋯有利有弊吧。你看當我們是在鏡頭前面表演的時候,我就可以離鏡頭很近,變成一個大特寫,那很多時候真人表演可能要用全身的力氣,但是現在我只要靠近鏡頭,一個擠眉一個弄眼,觀眾就可以意識到我的表演,然後,偶的表演,也會更有效,因為,一樣啊,我可以玩遠近,當偶很貼近的時候,就好像一個活生生……就好像,哈,芝麻街一樣!那種感覺你知道嗎?可以玩出現、消失,突然另一頭又回來。」這正是最能激起小朋友驚喜的一種動態。

「但是在鏡頭演出的時候,我們表演者對小朋友的觀察,就又會減弱很多。」這很可能是親身作為「紅鼻子醫生」的表演者,才有的深刻體會:「我們就變成很難看見小朋友確切的『所有』反應。在小丑醫生的互動中,在跟小朋友接觸的第一時間,去看到他周遭的狀況跟空間,是非常重要的!那樣才有機會在當下就把連結建立起來。視訊啊⋯⋯要建立連結,就要花更多的時間。雖然小朋友的視線,是專注在了螢幕上,但是,我們沒辦法掌握他的旁邊有多少東西同時在吸引著他啊!所以他可能就會被其他東西帶走了,這種時候,我們也沒有辦法。所以⋯⋯有利有弊啦。」很有趣地,說起這些,馬照琪的眼神同時是飄向遠方的——或許是又回到了某樁視訊互動的時空去了——也因此在描述這些觀察時,可以感受到一種「懸置」未決,卻同時具有某種開放的豁達,因為「有時候是,現實就是這樣。我們能做的,就是只能自我調適。」;在疫情期間為了找出紅鼻子醫生轉戰線上的各種可能,協會也找了國外的老師替這一端的「醫生」們線上上課,就這樣,持續探索、甚至,「融合」著各種可能吧。

紅鼻子醫生實體陪伴。2019@臺大醫院(紅鼻子關懷小丑協會提供)

紅鼻子醫生實體陪伴。2019@臺大醫院(紅鼻子關懷小丑協會提供)

紅鼻子醫生視訊演出(紅鼻子關懷小丑協會提供)

紅鼻子醫生視訊演出(紅鼻子關懷小丑協會提供)

「十七年了,我們並沒有發展成像是果陀,或是紙風車,或者全民大那樣的規模,確實沒有。可是那也就不是我們的目標。這其實可以繞回到小丑醫生來講,因為是同樣一種態度的延續——我們是『兩個』小丑,表演給『一個』小朋友看,這個,是『非常』不符合經濟效益的。」馬照琪此時露出一種淡然卻深遠的表情,同時間繼續說著:「你要付兩個小丑的pay,然後他陪伴一個小朋友,十分鐘。但是,唯有這樣,我們才能夠真正做到很深度的交流,以及有品質的表演。」。

在戲劇中,演員的風采有多麽燦爛,或許一直就不是馬照琪所關照的重點。如同她在不同介面、各種時間點,聊起「面具」時都反覆強調的,「演員它就是一個透明的,一個透明的媒介」——憑藉著沙丁訓練演員時必經的「中性面具」一關,作為載體的演員親身去找尋那種「中性」的狀態,「就好像我們把一張原本好雜亂的紙,上面畫了很多亂糟糟的顏色線條的紙,把它,擦乾淨。就是這樣一個擦乾淨的過程,讓身體、大腦、心理都完全回到一個平靜無波的原初質性,我們才能夠用這張白紙再去畫畫⋯⋯」而這不只之於表演者有著巨大意義,對於表演的收受者亦然:「當我所有的情感情緒都是透明的,那就都會是,嗯……很誠懇而直接的。我感到悲傷,觀眾也可以感覺到悲傷,我感到開心,觀眾也可以感受到我的開心。然後,觀眾跟表演者的角色,就能夠連在一起。」,關於連結這樣的事情「一定要我們都親身去經歷啦!」。

紅鼻子醫生們(紅鼻子關懷小丑協會提供)

紅鼻子醫生們(紅鼻子關懷小丑協會提供)

紅鼻子醫生們(紅鼻子關懷小丑協會提供)

紅鼻子醫生們(紅鼻子關懷小丑協會提供)

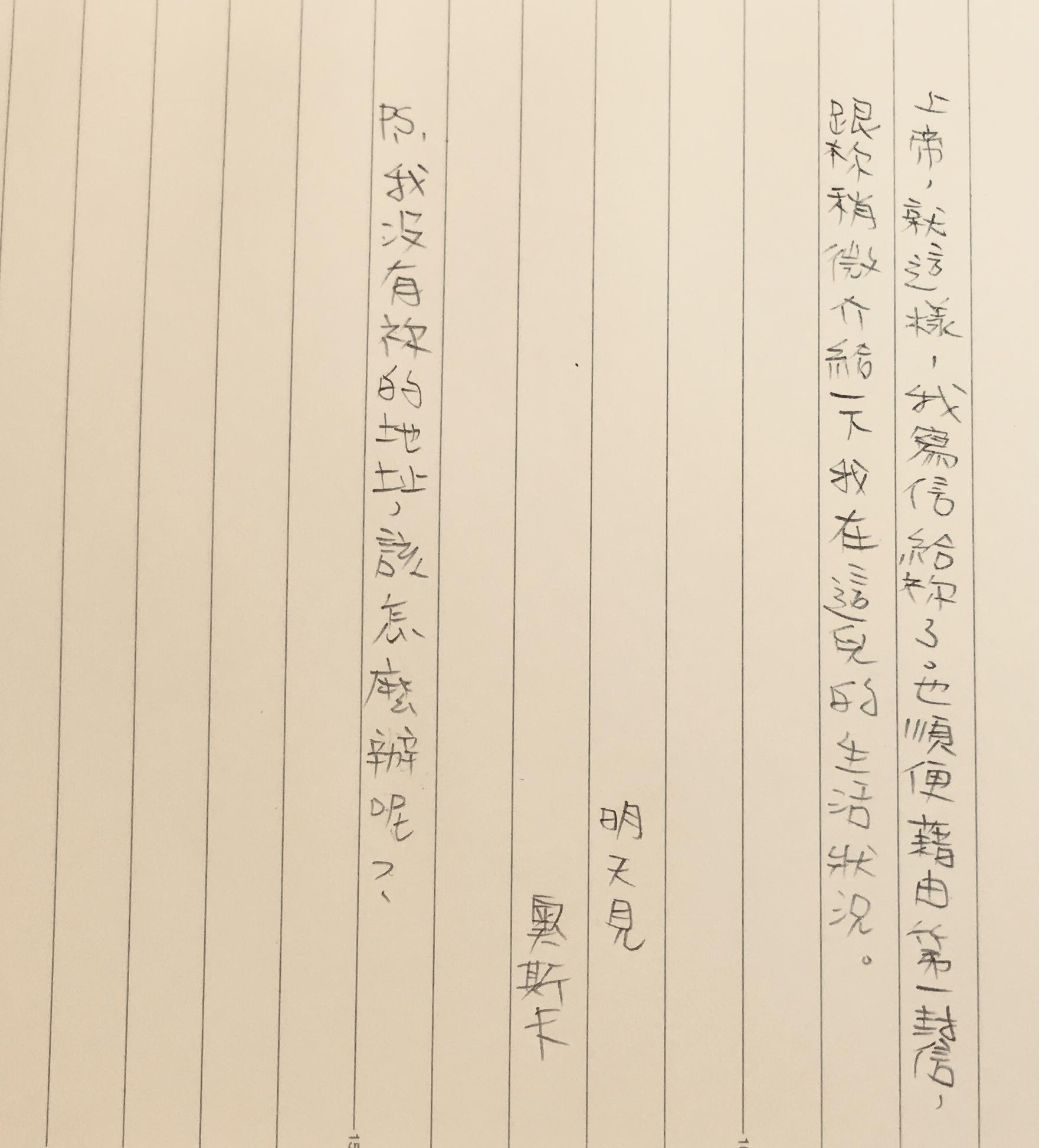

在這個時節、這天日子,馬照琪這樣說:「我們是需要群聚的。需要大家聚在一起celebrate,去共同經歷一些事的。這跟我們每個坐在電腦前自己看,絕對是不同的。」,這話語便猶是一紙給世間的情書——在《最後十二天的生命之旅》書中,男孩奧斯卡曾在寫給上帝的其中一封信中寫下「ps.我沒有你的地址,該怎麼辦呢?」,或許,並不存在所謂「怎麼辦呢」的問題,繼續寫,就是了。

抄錄自《最後12天的生命之旅》p25,2004年,方智出版。譯者林雅芬。

抄錄自《最後12天的生命之旅》p25,2004年,方智出版。譯者林雅芬。

參考與補充資料:

1、「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」沙丁龐客劇團《在世界的房間》(2005)演出精華、完整版 。

2、2005年人間福報刊出《在世界的房間》演出報導。

3、沙丁龐客劇團早期部落格。

4、關於紅鼻子醫生:「紅鼻子醫生日記」、「紅鼻子醫生年表」、「紅鼻子醫生Facebook粉絲專頁」。

5、紅鼻子醫生之計畫動態參照資料暨獲補資訊:「2016年紅鼻子醫生深耕台灣計畫」、「2019年法國資深小丑醫生訪台交流培訓計畫-台灣高齡病房表演訓練」、「2020年紅鼻子醫生官網暨影音雙語化計畫」。

6、該時藝文背景請參考「表演藝術評論台」相關之講座紀錄。如:《講座紀錄:演藝團隊扶植計畫26年回顧初步觀察》。

(採訪、撰文/陳昱君;Photo credit/沙丁龐客劇團)