我們的家屋就是我們的人世一隅。許多人都說過,家屋就是我們的第一個宇宙(Cosmos)—加斯東・巴舍拉《空間詩學》

飛人集社劇團,自2004年五月立案,一眨眼十八年,以「非人」之物為核心,至今持續向外延展出不只一條獨具特色的系列作品,其中,頻繁受邀重演的「小孩也可以看系列 【一睡一醒之間】三部曲」;蘊藏文史、社區串連意義的【超親密小戲節】;和仍然持續變形中的【老屋計畫】[1],各成飛人之下的品牌,或說,各成一塊「集社」之中的小天地、小房間,各自守護著裡頭擺設的、風味殊異的物與記憶。

一路走來,是否有想像過要走成此刻的一切樣貌?在2021年年底——新冠疫情給表演藝術領域工作者帶來一樁大挑戰的這個當口——飛人集社的團長石佩玉,正靜靜坐在劇團辦公室裡頭,回想著劇團尚未成形的那個時候⋯⋯

飛人集社劇團官方網站(截自飛人集社劇團官方網站)

飛人集社劇團官方網站(截自飛人集社劇團官方網站)

先從「創團作《廚房》」回顧

搬演於2004年四月的《廚房》[2],當時在皇冠小劇場演出,是第三屆女性戲劇聯展「十全十美女節」之中的一檔節目。全長約一個小時,透過「真人、戲偶、影像」幾種媒介的穿插使用,石佩玉把自己心有所感的「廚房」女人事,串起《白蛇傳》的意象。

正式演出時,可見黑盒子中亮起微微光線,一間「廚房」現於觀眾眼前。而戲,就從演員馬照琪的菜刀聲開始⋯⋯切菜聲音從大塊、大塊,漸漸變碎,略呈急躁,接著,混著類似抽油煙機的微弱轟隆聲,叮叮噹噹的音樂漸入。女人擦擦手,將切好的菜全丟入鍋中,似是宣告廚房內的工作告一段落,她於是頂層架抽出一本書,和著收音機越來越清晰的人聲,她時而翻書,過了一下子,又忍不住去關照鍋子裡燒得噗噗響的伙食。

突然,一句「哈囉!」富含精氣神,猛力劃破廚房裡原本自成一個的寧靜——那是電台主持人的方正男聲,他用聲線端上《白蛇傳》,開始他的「新版說書」。接下來便可以見到演出的場景持續變換:本來只有聲音的男主持人,一下子就從「冰箱」走了出來,繼續講故事,下一場,又有另一位演員薛美華加入,操著偶、唱著戲;鍋碗瓢盆和戲偶,隨著不同段落的《白蛇傳》在台上活動起來,每一個角落都沾一沾,似在經歷不同人生片段,也引導著燈光隨之變幻。影片中,觀眾常常是大笑出聲——《廚房》雖然感性從「情」,卻沒忽略了幽默的元素。[3]

《廚房》劇本檔案(飛人集社劇團提供。石佩玉寫作)

《廚房》劇本檔案(飛人集社劇團提供。石佩玉寫作)

為什麼是《白蛇傳》呢?「因為那時候覺得,白素貞是自己掌握自己命運的一個女強人,但最後卻願意做出選擇,下了廚房。」,同時身為導演、戲偶設計,和編劇的石佩玉,在撰寫劇本時想的是這個女人似乎難以避免的「抉擇」。

笑容中很可能藏有微微倔強,她話語裡透露著「以年紀來說,我成團算晚了」的這種自我解讀,「那個時期正好也在想,是不是不該在這樣飄來飄去接case?好像該去思考,是要更努力一點,去成立一個我自己的家庭,還是⋯⋯更努力一點,去建立一個我自己的⋯⋯『什麼』?好像是時候要認真一點了,但,要認真在什麼事情上呢?」二十多年前的風氣之下,女性當然仍面對著嚴格且近乎不可動搖的社會期待,而這些念頭出現在腦中的時候,石佩玉人剛好身在劇場,同時,由女人組劇團申請並舉辦的第三屆女節正好要發生,於是「⋯⋯那時候的策展人是傅裕惠,她推坑我,我就去做了女節。」——適逢俗世價值中的適婚年齡,石佩玉對於「家庭」的一種想像與盼望,順風轉了一個彎,落腳在了「劇場」裡頭。

1996年便開始每四年舉辦一次的「女節」[4],以「全女班」策展、編導、執行的身姿,突破1980年代臺灣小劇場的一片陽剛氣質,確有其在台灣表演藝術發展脈絡中的特殊意義。不過,「女 (n.)」是什麼?又要「女 (v.)」什麼?卻是個至今依舊值得持續探究的關鍵點。那時加入女節、開始創作《廚房》的石佩玉,也反覆問自己這個問題,她坦白:「必須講,我是幸運的,從小到大我接受到的家庭教育跟訓練,並不會讓我覺得『性別』有什麼……意思是,沒有人跟我說,欸,女孩子不能做這個、女孩子不准做那個。所以我也不覺得,喔,我是女生,或者,有什麼事是我不能夠去做的。嗯⋯⋯所以那時候參加女節,也有一點尷尬是這樣。哈哈哈。」正好,藝術創作就常常是用來討論這樣類型Dilemma的管道與工具。

2004年《廚房》@皇冠小劇場(飛人集社劇團提供)

2004年《廚房》@皇冠小劇場(飛人集社劇團提供)

石佩玉最後在女節著重的「女」性,和自己該時期的人生經驗交集中,擷取了「廚房」作為最主軸意象,那對她來説,是一個最有母性氛圍的場域:「廚房在家庭中,是一個發動點。意思是,它要點火,房子才會暖。」但當然,很大的關鍵,還是因為「母親」在那裡頭:「小時候我媽在廚房煮菜,都會開著收音機。只要聽見廚房有聲音出來,你就知道她在裡頭。那廚房也是我們小孩子回家之後,第一個奔過去的地方。有時候是報告事情,有時候是為了去領一份點心(笑),或者,就坐在廚房外的餐桌邊等晚餐。所以,對我來說,很多的生活記憶都是從那裡冒出頭來,對我來說,它的確是個很有溫度的存在。」,她接著說「我看著她,一手架構出這些溫度,那,對她來說,她也認為這就是所謂的幸福嗎?我媽也是一個高學歷的人,但最後她就成為家庭主婦,這是你所想追求的嗎?」回想起自家的廚房,就位在房子的最深處,要一路穿越客廳啊、房間啊,才能抵達,「《廚房》這個作品關心的是:那到底,什麼是幸福?」。

雖是以物寄情,《廚房》到了演出後段,也透過偶件和真人演員的對話,或對話、或獨白式,好好地把關於「人」的故事敘說致觀眾。石佩玉似是藉此,捧著自己的提問,與印象中那個母親的身影,再一次對話。創作者,便是如此透過作品,面對著最深層的掛念。

說到她非戲劇科系出身,卻被戲劇吸引著的藝術生涯,曾有將近十年是在做行政工作的,這段經歷在過去的訪談報導中,她談過許多次。從資料中細數,大概可以發現石佩玉待過的團,都在當時候各據重點地位——鞋子兒童實驗劇團、當代傳奇劇場⋯⋯,後來還在1997~2002年以經理與製作人身份,在創作社劇團待了五年。[5]問石佩玉,做了那麼多年藝術行政,終於終於,第一次自己寫劇本、擔任創作者的心路歷程是如何?

她説:「其實如果真要說,我內心認定的創團作,不是《廚房》!」

迷樣的隱藏史——創團之前的《B612》

原來《廚房》並不是她第一次創作。《廚房》確實是飛人集社第一個立案後申請補助的新製作。但在石佩玉心中,催生飛人集社劇團的,卻是2002年在牯嶺街小劇場的《B612》——這個發生在飛人集社成立之前的作品,於她而言更具真正有創團作的意義。

提到自己內在的創作慾,石佩玉回顧,在兒童劇團時期便冒出苗頭,「那個年代的兒童劇團簡單講就是一群熱血份子組成,而且大家都願意被操磨,所以只要你願意,你就會有機會試試看,就有機會自己去做一個小的作品。當時候鞋子有一個固定的劇場,小鞋屋,每週都會演出,所以演出量是大的,有這個需求,也就有這個機會。」而後,棲身不同劇團的行政經歷,也使石佩玉有機會以自己的角度,從旁在反覆觀察「如何做出一個劇場作品」,構築自己的未來藍圖:「後來離開了行政身份,就想,要去完成一個創作。因為過去在劇團內的經驗,讓我明白了行政的複雜度、明白了要做一個劇團是怎樣。所以我就想要透過實際去做一個創作,來去搞清楚這件事——搞清楚組一個劇團對我來說是不是可能。」而《B612》就是這個她「內在自評」的關鍵決勝場。

2002年《B612》節目單(飛人集社劇團提供。石佩玉手繪)

2002年《B612》節目單(飛人集社劇團提供。石佩玉手繪)

當時候的編劇是李慧娜,石佩玉自己則擔任戲偶設計與導演,問她那行政呢?「沒有行政!就我自己啊!」人手不夠那就自己來,憶起《B612》的成員,她說「很少啊,應該就幾個設計,還有我跟兩個演員。還有找趙聖如來幫忙一些行政啦,但基本上大部分的事情還是自己要去做,前台啊什麼的。」節目單也是自己手繪。票券則是做好了,影印,再拿去國稅局蓋章。親友是一個個透過介紹得知消息,留電話,現場是否現身,現場才見真章。至於當時候為什麼沒有先立案,申請了補助再來做?「因為想要做的那時候已經錯過補助申請期了啦。但你想想看,你真的很想創作的時候,怎麼可能就卡在錢上面!那時候我就覺得,下定決心就好,就是一定要把它做出來。先做了再說。」,熟識石佩玉的人,大概就可以體感到她身體裡的一股靈動與衝勁,當時候還有一篇報導,斗大的標題就寫著「石佩玉掏腰包自製」,除了很是當年新聞標題直白不諱的風格,也應和了石佩玉本人的爽朗魅力。

《B612》正式演出的時候,許多過去接案與劇團工作時期結識的小劇場友人、老師,都來看戲了,創作社的幾位被她戲稱為老闆的人們也都現身觀眾席。挖出過去的訂票單,紀蔚然、許雅紅、魏瑛娟、吳義芳、沈亮慧、黎煥雄等人皆在其列。

雖大部分講到偶戲與物件,使人聯想到「小孩」、「童稚趣味」的機率是很高的,但石佩玉在創作《B612》時,設定的標的群眾、對話的對象,就是成人了——正巧如聖艾修伯里在《小王子》書中序言的第一句「我希望所有的小孩子都能夠原諒我,把這本書獻給一個大人。」——如看過《B612》的演出片段[6],便能體會到這個作品自表演節奏、語言聲線,以及偶的造型,乃至於光影的使用方式,皆有著滿滿的「成人」味,可想見該作在當時候令人耳目一新的程度。

問石佩玉,《B612》演完時,有沒有印象深刻的迴響,她想起當時被找來幫忙錄影的郭文泰:「郭文泰,他後來還看了兩遍演出。我們當時沒有那麼熟,但他看完居然就跟我一起從皇冠走回家,路上聊了一個多小時。他比我早很多進小劇場,我猜,他當時大概也想『居然有這種形式』,說實話,當時候這種人和偶一起、美術性相對較強的作品路數,也確實很少。」石佩玉對成人偶戲的堅持,在當時打破了常規,也很可能是飛人集社從彼時,便一路吸引著眾人的目光直至今日的重要緣故。

2002年《B612》@牯嶺街小劇場(飛人集社劇團提供)

2002年《B612》@牯嶺街小劇場(飛人集社劇團提供)

「起家」的現實考驗

回響雖不錯,完成《B612》之後,石佩玉卻沒有在2002當年,馬上成立劇團,而是又沈澱了兩年,跑去接案。「《B612》做完,是讓我知道,我真的可以做到。但我確實還同時在斟酌其他的事情⋯⋯」她提起自己雖然身為創作者,同時卻也花了一大塊心思,在同步觀察所謂「一個劇團的框架」。

「在不同的劇團工作,讓我看到很多種不同的劇團編制,鞋子我們都說是七仙女,而且每個都很強,可以各自散開全台灣跑、去做自己的演出,又可以隨時集合起來,做大戲。或者,創作社當時是八個老闆,每個都是老闆,不是員工啊,哈哈哈,總之,有各式各樣。那我其實就一直在想,我創團的話,行政跟創作,組起來要是什麼樣子?」的確,若要「起家」,不是單靠衝勁就能成了,勢必得正面迎上「柴米油鹽醬醋茶」——之於藝術創作者來說,大約便是製作、宣傳與資金來源。

早期的劇場製作行政實況,或可在《臺灣當代劇場四十年》之中見到一點點面貌:其中便提到1995年文建會出版的《表演藝術團體彙編》之中,收錄有一塊1993年針對四十幾個現代戲劇團隊的人事與財務資訊:「當年度平均仰賴政府補助大約佔年度預算的39%,企業贊助則是16%,演出收入為13%⋯⋯」[7];該調查結果雖可能因種種原因力有未逮,而並無匯集到當時候「所有」的劇團,但整體樣貌仍從中推想一二。

另一個角度:回到石佩玉的個人經驗裡,飛人集社的伸展苗頭落在千禧年之初,當時的臺灣劇場發展不過短短十餘年,也主仍要靠實體報紙來傳遞演出消息、親自現身記者會來接收展演資訊,外加,售票確實多半靠親友口耳相傳,通路遠不如現今發達的那個環境中,製作實務更需加倍的人力——連帶地,是否順利獲得補助,對演出團隊來說便自然成了一個非常關鍵的推動力,「早期如果沒有補助,基本上幾乎是沒辦法做事。一是,那幾乎佔掉演出人員收入的一大塊,因為當年票價低,票房比現在更不穩定,因為市場非常小,宣傳管道又少到很痛苦的地步。當時候的票價就算定在兩百五、三百,對大家就是很高了!補助單位的支持是真的蠻重要的,有時可以定生死,論定了你做不做得起來,很實際。」。自費籌創的《B612》是給自己的定心丸,石佩玉因而有餘裕在2004年「成家」之前,充分思考自己若要身為「一家之主」所需掌握的方方面面。

聊起當年面對藝文補助機構這個關鍵推手的兩難,「但就算寫了補助,拿到了,我們也還是有害怕的事,比如,如果最後獲補的金額太少,是不是也騎虎難下?因為補得實在太少,沒辦法做,做了,團就倒了⋯⋯所以早期那個年代有時不得不撤案,的確也是因為這樣⋯⋯」。2004年的《廚房》在臺北的「女節」首演後,是曾經申請國藝會補助,預計到高雄(南風劇團)、宜蘭(傳藝中心曲藝館)去巡演的。後來雖然順利獲補助十五萬,但就算人力再精簡,一趟巡迴包含演員,算一算也要八、九個人一起移動,演出四場就是至少二至三日的支出;當年也逢南風劇團遷出其地下室展演空間「南風文化底層」,石佩玉在多方斟酌後,決定還是申請撤案。

那時沒想過利用過去人脈,去拉企業贊助,補上自籌款嗎?她笑說當然是有累積一些線的,只是「那時的環境,你真的超難跟人家解釋什麼叫做『現代偶戲』的,大家第一印象都是想到兒童劇啊,但那不是我要做的。在這種狀況下,我們要花很多力氣去介紹這件事,但對方也不一定懂,所以要找到企業願意贊助,實在是不太可能。情況大概是我狂丟十幾件,通通槓龜,或者,收到『一個』回應就很感激了。啊,可是,只是回應喔,不是要給你錢。當時候的環境整體氣氛大概是這樣。」。不過石佩玉仍在2004~2008年間持續創作,經過《喂!愛麗絲Alice》(2004)、《Mr. D》(2005)、《紅花 Memory》(2006)、《黑暗之光 the Light of Darkness》(2006)、《浴室 The Bathroom》(2007)幾個作品之後,2008年受邀至北京參加「08’北京兩岸當代青年戲劇演出季」,便獲國藝會補助十八萬,如願將真正意義上的創團作《B612》帶往更遠的地方。

邁入新的階段?

細看飛人集社歷年的作品,會發現從2004的《廚房》開始,還陸續出現了《浴室》、《房間》、《客廳物語》等,這些都是組成一個「家」的空間構件,飛人難道是透過每年的作品,在拼拼圖?「對對對。廚房就是一個溫度的啟動點,那浴室,就存放私密心事,所有的東西都可以在裡頭哭,哭完,沖掉,再出來。那房間,就是藏別人的東西,不是自己的⋯⋯」石佩玉和劇團經理莊菀萍此時一搭一唱,想像起未來的「組合屋」計畫:「我們有在講啊。組合屋,就是把這些過去的空間,全都組起來,變成一個單位。找一個要撤退的樣品屋,我們在裡頭一天演客廳、一天演廚房⋯⋯」仿若可以看見,飛人集社的軌跡,自始、至此都很忠貞。

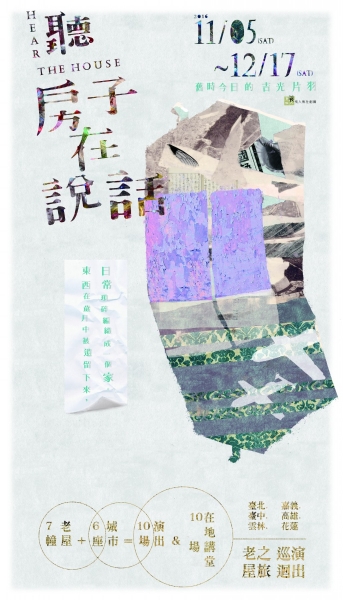

雖然説飛人集社旗下的第一記重磅品牌很可能是2010年開始舉辦的「超親密小戲節」,但若從上頭提到的「家屋空間」這個解讀脈絡來看,不妨透過關注劇團從2016年開始的「聽房子在說話 Hear The House」演出計畫,來更完整飛人此時的樣貌。

該計畫在「老屋藝文活化」的目標任務下誕生,帶著2015年曾在臺南321巷藝術聚落演出的作品《吉光片羽》,走進了全台六座城市的七棟老屋,臺北有陽明山草舍文化、閱樂書店;臺中忠信市場 奉咖啡;嘉義則是米克斯藝術中心;亦到了花蓮的花女舊校長宿舍、高雄打狗文史再興會社、雲林故事館[8],藉著提煉舊物的生命,來回應老屋空間的記憶,亦透過偶的動態、影像時間的疊加,鮮活屋舍。

2016年「聽房子在說話」(飛人集社劇團提供)

2016年「聽房子在說話」(飛人集社劇團提供)

2016年「聽房子在說話」(飛人集社提供)

2016年「聽房子在說話」(飛人集社提供)

就這樣,「老屋計畫」一路發展下去,也成了另一條飛人重要的特色品牌,分別在2019年、2021年都再獲國藝會的支持。不停歇地走訪更多地方老屋,除了演出之外,亦維持著同步舉辦講座、演後談的基礎規劃——無論是「超親密小戲節」或「老屋計畫」,似乎可以看見石佩玉「地方文史講座」情有獨鍾?「嗯⋯⋯應該是說,之前老屋都比較是直接帶著作品空降,就到一個地方去演出。那,跟那個地方接觸之後,慢慢從互動中會發現,當地也有自己的需求跟期待,就是,希望有一些演出之外的東西可以發生。有時我們會碰到老屋本身,或者它所屬的基金會也有一些計畫在進行,那我們就像是進去,從另一個層面來做活化。」敘述中可見石佩玉所盼望的是更深層的連結,從一篇2021年的報導節錄[9]也可窺見:「⋯⋯石佩玉表示,這次在金門和高雄,除了要在老屋演戲,還會住下來,和空間更緊密。」,當年提出申請的計畫名稱中,也多了「深耕」二字。

「深耕就是說,能不能有個工作坊?」2021年的老屋計畫,找來了王詩琪和曾彥婷兩位同樣熟稔物件的創作者,在台北、高雄、金門都分別帶領了兩天的工作坊,「在做的就是,抓一個題目,讓(當地的)大家參與進來,一起找到某些東西,那,我們來看看這些東西可不可以回饋進來(到作品裡頭),作為老屋計畫的一部分?」而工作坊是以「物」為主的。

2019年「聽房子在說話」(飛人集社劇團提供)

2019年「聽房子在說話」(飛人集社劇團提供)

2021老屋計畫 風土之物創作工作@金門(飛人集社劇團提供)

2021老屋計畫 風土之物創作工作@金門(飛人集社劇團提供)

2021老屋計畫 風土之物創作工作坊@高雄(飛人集社劇團提供)

2021老屋計畫 風土之物創作工作坊@高雄(飛人集社劇團提供)

2021老屋計畫 《吉光片羽vol.2:家》(飛人集社劇團提供)

2021老屋計畫 《吉光片羽vol.2:家》(飛人集社劇團提供)

物與偶,究竟要拆開來理解嗎?石佩玉説「沒有沒有」,不拆的,「我會把『物』放最大,泛指沒有生命的,所以偶也被涵納在裡頭。」而她心中定義的現代偶戲,就是在探尋人與物之間的關係,「『偶』很重操作,但物件劇場是不講『操作』,它是反操作的,是取『意義』的。比如說,手機對我們來講代表什麼?代表一種聯繫?現代的一種關係?那,我在物件劇場中拿出手機的時候,可以勾動的是什麼?我們長久以來一直在找的就是這個關聯,物跟人之間。但話說回來,不得不承認它的確很抽象。」所以藉由工作坊,來深耕的起心動念,有一部分也來自於這條思路與其中的觀察:物件劇場這麼「講」不明白的藝術類型,對於大部分的群眾來說,仍然是有一定的理解門檻。於是,透過實際操作,去從「自己」體內提煉出與「物」的感情,也許正是一法——藝術作品所傳遞的意義,不再透過創作者單方面定義,在物件劇場中,或許正可透過語言的退後,讓物自然形成一種「管道」,使情感與記憶雙向流動——「感受性的強烈度人人有差啊,比如,看到一個杯子感覺如何?大家都會有所不同,那,紅色杯子跟白色杯子?大的?小的?就都不同,而這裡頭會浮現的是每個人的歷程跟慣性。工作坊的時候,我們就比較像去帶入全新的引導⋯⋯」打個比方的話,工作坊的導師所做的事情,就有點像是帶學員去看見:「欸,這裡有一片草地,啊那邊已經被你走出一條路了,可是你看喔,這個草還可以從中間這樣分開,這邊也可以走過去喔。或者,你要從另一個地方走過去,不用把草全部除掉喔,你除中間一道就好,我們來試試看,可以一起走向什麼,看到什麼畫面。」。

石佩玉思索著下一步深還要更深,「未來希望工作坊啟動時間更早,拉更長,這樣,交集就可能多一些。目標群眾會有兩塊,一個是當地居民,另外是對表演藝術有想像的年輕人。」藉此,也許更有機會,從深植連結來讓藝術的影響力自行擴延。

一磚一瓦,一步接著一步,這個「集社」漸漸將「屋舍」的各個構建都具體了起來,也因此可以容納更多「住客」了——這指的不只是上面提到的各地方新朋友,而也包含在2020年成為駐團藝術家的洪健藏。「這樣說好了,在2020之前,這劇團的生命跟我是疊在一起的。應該說,創作狀態跟劇團走向是有疊合的。那在2020之後,健藏加入,就變成不同的人去接續發展這個劇團的樣貌,做不同方向的延伸了。」,見洪健藏甫於2022年完成的《THE 浮浪貢 OF 龍興46》回響,飛人集社未來的樣貌,更加未知而可期。

2022年《THE 浮浪貢 OF 龍興46》(飛人集社劇團提供。創作、演出洪健藏)

2022年《THE 浮浪貢 OF 龍興46》(飛人集社劇團提供。創作、演出洪健藏)

2022年《THE 浮浪貢 OF 龍興46》(飛人集社劇團提供。創作、演出洪健藏)

2022年《THE 浮浪貢 OF 龍興46》(飛人集社劇團提供。創作、演出洪健藏)

疫情時代大難題?

飛人集社的許多作品中,常氤氳出某種特別像「人」的味道和節奏感,在某些報導中偶爾被描述為「手工感」,問石佩玉說,碰上了疫情帶來的隔離限制和線上化趨勢,會對這個手工感的堅持造成阻礙嗎?她笑說其實自己從未用過手工感來定義飛人的作品特質,在她看來,飛人創作時並沒有特別堅持要手工製作,而給觀眾帶來這種手工質樸感的,她認為還是在整體美學上的選擇,與實際上手作不手作,沒有直接的關聯。所以,轉線上也大概不是個問題,只是「當我身為觀眾的時候,我的確不喜歡線上。」石佩玉誠實地說道。

「因為不管再多的刺激,送我東西,透過螢幕要叫我互動,我都不喜歡。可是,身為創作者,我也就在想,要換個角度。那線上不要把它當作是替代方案,而把它當作一個完全不同的創作手法,是不是就有機會?只是,這就跟『器材』有絕對相關,你要有器材,才能夠『試驗』,那試驗了才知道。可是要有器材,就先要有資金。」而有了資金,器材設備卻也不能買來試了一次,不合用就汰換,這大概是表演藝術相較於其他領域藝術,更難的地方——疫情的襲擊是非常快速的,創作者的思維縱能跟上這樣的速度去應變,一碰上硬體層次,確實就很難動彈,補助款裡頭尚無可支應線上化所需之設備的項目,要說去找其他的劇場夥伴支援,眾人現下也較多是巧婦無米難為。

「那你就變成要緩一步去思考說,好,所以這個(線上化)媒材是你要操作的嗎?是否適合?或,可以『延續』你現在創作的狀態。」延續?「對。比如說我們還是用物件為元素,那,透過鏡頭,物件的機會是什麼?鏡頭裡的物件⋯⋯那會是什麼?那操作性跟表演性在哪?」在僅有非常低限的器材可用的狀況下,「我怎麼去試?除非我可以突破,鏡頭就單純用手機,然後用很簡單的剪接軟體,之類的,然後就直接去試。」就此反而回到了某種起點,重新去探索創作最基礎層次的核心,有了一種「新時代的手作感」。

現實處境固然有其不可抗,但石佩玉的眼光總能精準落在很有效、具推進力的點上,「就先把重點放在突破地域性啊。」,談話的當口,飛人集社早已著手規劃接下來的超親密小戲節,聯繫從前在台灣沒有機會看到的國外藝術家作品,在與他國的偶戲、物件藝術家往復交涉中,也更拼起了世界各地在疫情中的藝術創作者圖像,「就是往前行,向外邀請,去知道大家的想法。」她回憶起,「那時有以色列的創作者投案來,說要來臺灣,我說,哈哈,臺灣現在這樣你來得了嗎?我倒過來跟他說,我們現在有個線上的選項,你有沒有興趣試試看?他說,那他得要用別的角度去重新排練。」石佩玉頓了一下說:「嗯,那現在就看他打算怎麼做。」這一句,或許也正是石佩玉觀望著現下的環境,最誠實的應對策略——若能說Covid是從天而降的一支畫筆,框畫出一個四四方方的箱子給眾人,那麼我們何妨一起回到頭,用《B612》星球的小王子視野,往箱子裡頭仔細看一看有什麼呢?

參考與補充資料

[1] 老屋計畫歷年獲補資料:「聽房子在說話——2016老屋藝文活化巡演計畫」、「《聽房子在說話》—2019年老屋活化藝文計畫」、 「2021《吉光片羽2.0》—老屋活化藝文計畫 深耕版」。

[2] 2004年《廚房》演出片段。

[3] 目前網路平台並未公開完整演出,筆者描述的演出段落,是觀賞劇團提供的完整演出影片後寫下。

[4] 更多關於女節,可參考「女性發聲,姐妹作戲:台灣小劇場「女節』初探」,2014,作者吳奕蓉。

[5] 作者鄭黛瓊,「堅持在微觀世界旅行的劇團」,美育雙月刊,213期,頁52-61。

[6] 《B612》(2002)演出完整影片。

[7] 作者呂弘暉,「文化部與國藝會補助對現代劇團營運之影響」,頁341,《臺灣當代劇場四十年》。

[8] 飛人集社官網「2016 聽房子在說話 Hear The House」演出資訊頁面。

[9] 「到老屋演小戲 飛人集社劇團訴說家的故事」,2021年11月10日,工商時報。

(採訪、撰文/陳昱君;Photo credit/飛人集社劇團)