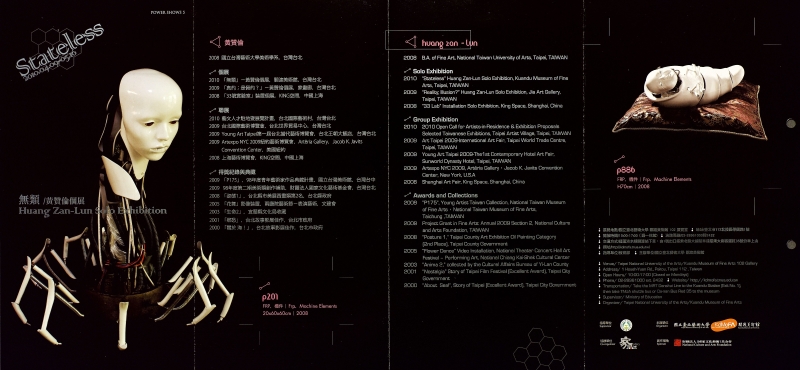

無類 Under stand

黃贊倫

黃贊倫「無類 Under stand」創作理念

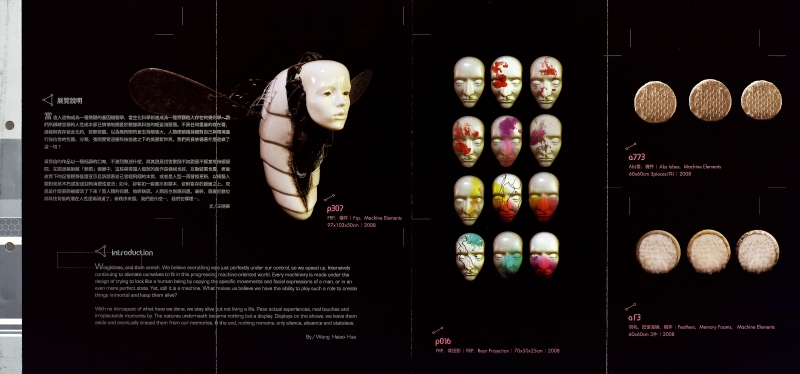

如果黑夜與白晝的交替是計算一天的單位,那麼在黎明到來之前,我便開始換算……,演算著虛無的幻象,或是盤算身邊的真實。當搭載8MB的光纖纜線以每分鐘繞地球公轉七圈半速度,我的意志出竅抽離;當500G的內部硬碟容量將我那784,675組不同的記憶模式外放,而雙核心CPU的運算歸納出我習慣到達的一方,這一切的擬像早已然成立迴盪在一股電磁波的低鳴之中。

當黑夜的穿透性漸淡出一抹雨過天晴色,方才的喧囂在低鳴的運轉聲結束前戛然終止,一切回歸到沒有被對話混合過的空氣,膨脹在六坪的銅牆鐵壁裡。望著漆黑的螢幕,在逆光的窗前看著自己的臉孔……,感覺在尚未來得及呼吸之前被開啟,意志重新回到了自己的肉身,而感知到自己外在的實存,於是我急切找尋自己內心最深層的器官,試圖在無介面的情況下,放任自己的思緒飄忽,任由嗅覺進入我的身體,放縱自己的慾望被挑起。

在這虛無的真實裡與實存的假象中,我便開始了無止境的追尋。於是進行創作……。因為唯有在產生作品的過程中,方能意識到自己的真實存在。

理想的意志

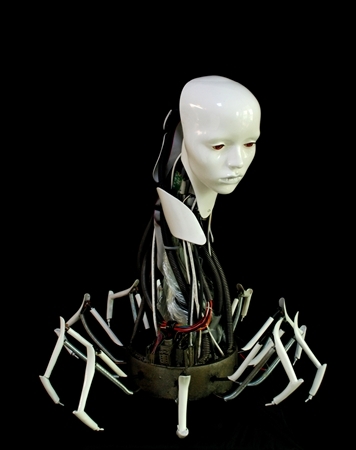

回溯18世紀,瓦特發明蒸汽機,掀起了徹底改變世界的工業革命。然而,當時所發明的第一部機器,為了試圖使世人瞭解其功能,竟為其敷覆了古典神殿般的外表,以所有的人為操作,藉由神的旨意來使人信仰。當下一場看似科幻小說的劇本,卻完全改寫了人力社會的紀元,邁向了自動性的世代。

1945年美國人艾克特及曼奇里將計算機功能的提升至運算出記憶,並置放於外在。佔滿了整間房子的電腦重達30噸,以一萬八千支真空管及六千個開關掣,每秒鐘進行五千次數字運算,第一台電腦於是產生。人類終將因此開始擴展生物上限的功能。記憶經過運算,被記載於擬像的介面。

回到當今相距不到一紀元的時間,大量數據的運行、外部記憶的流竄.、非實質存在持續進行著仿真的活動。若非立於某個特定距離檢視,這真實與想像之間的異趣,是否只在咫尺之間?而這究竟是一場浪漫主義極致的夢,或是造就了個人的烏托邦?在無止境意志的投射之下,機械性與科學質能的擴展,已快速的增殖到無限的等級之上……,最終是科幻成就了科學?還是科學誕生了科幻?實質的科學與虛無的科幻之間的對應性,是否就是當前文化裡充斥著擬像的活動,與完美的仿真的最佳力場?

演化的殘酷

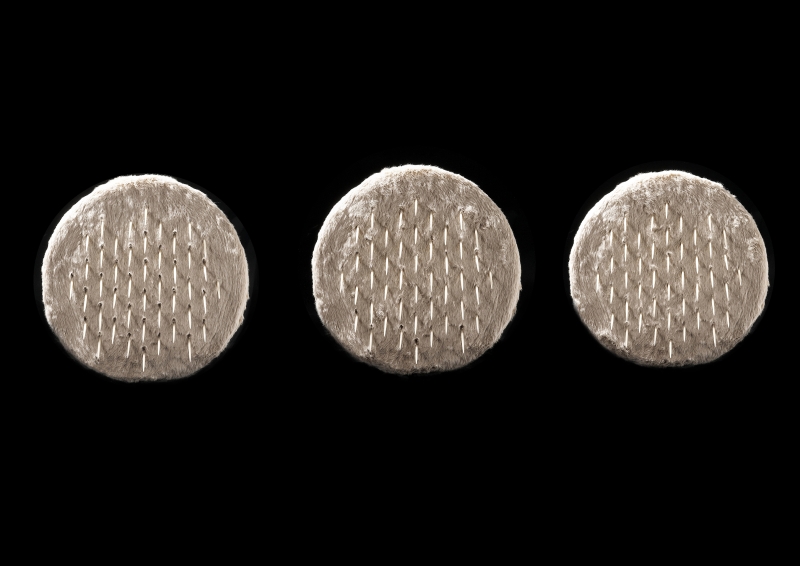

若是論究自然物質的隨機變化,以創造出人類與任何物種的情況下,這演化的過程有成千上萬次的機會可能中斷,並再化為其他物種。或許就只是少了一份或多了一份,造人所需或不必要的元素,便可能變化出其他物種。然而,物質的數量無窮無盡更變化萬千……,當DNA密碼不斷被解開的同時,我們想挖掘的是實驗過程中那科學的不可確定性。生物必須有所驅使,才得以說出理性的不可解。脫離了蠻荒的獸性、揚絕了原始的獨特本能,在這科學的實驗機制運作與電腦連結的過程中,我們企圖運算出上帝的雙手構成方程式……。

在如此準確的實驗過程裡,生命本體的獨特價值面臨了的前所未有的挑戰-肉體可以獲得再製與改造;化學可以消減時間在生命體上所遺留下來的痕跡-這些看似如此高度文明的演化過程,卻是一連串無異於蠻荒的獻祭。如同將飼肉用於神話儀典般,在科技的新秩序裡仰望著被實驗的物種,這身負重任的野獸,必得為人類效勞,強迫驅使回應著科學的無情質詢,並在這樣一個被改變的姿態中殘留下來。

理想的演化

數位化與生化科技來臨,我們開始仰賴高科技的便捷,但機械的信仰卻建立在「一不是零」的簡單秩序裡。然而,人類卻依照套用此模式,藉以建構一切模仿人類的理想形式…。人們又為何要做出這樣一個與自己相似的意志與虛擬記憶,以滿足自身持續立足於理想國的想望與對未知一切的探索?與存在的本質相悖反,在此一再被質疑的當下,是否也因應科技的進化衍生出新的物種?新的秩序?而此舉是否將激起超自然界的再一次革命,並考驗我們固有的認知?如此一來進化的過程中,包覆在機殼與螢幕裡的數據與基因,正如同18世紀偽裝在神殿裡的蒸汽機被信仰著,而這信仰的核心又是如何無機的機械姿態?固有法則之外的演化,是否向烏托邦推進了一步,還是再一次回到關於生命本質的質疑?

移情回歸

在現今龐大的外部記憶系統與高速的資訊流竄下,運算出虛擬的表象,統計出新的物種。然而,這一切依然是建構在單一解讀指令模式,回歸到生命肉體下的內在思想邏輯,依然不是這些數據所能拼湊預設出來的。多核心位元的高速運算系統,可以輕而易舉的運算出基因學裡準確的位子,卻運算不出情人之間的變數。24M的無線網路系統可以第一時間傳達準確的訊息,卻傳達不了人跟人之間的氣味。8G的隨身碟可以儲存成千上萬張相片,卻記憶不了當下擁抱的溫度。900G的內部硬碟可以容下無以計數的數據檔案,卻留存不了被感動的瞬間。當意志回到肉體的當下再次感知,在科技不斷向前邁進的同時,是否也正不斷考驗著實質存在的重要性……?