過去十年間,臺灣表演藝術生態逐漸經歷一系列結構性的轉變。一方面,隨著臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、臺北表演藝術中心等大型國家級場館的陸續啟用,不僅為表演藝術提供了嶄新的展演規格與國際視野,更在國內表演藝術生態的培力上,包括國際交流與國內網絡建構上起到了潛在驅動作用。另一方面,國內舞蹈生態版圖也正經歷世代性的變動。隨著2019年雲門舞集林懷民交棒鄭宗龍,2023年新古典舞團藝術總監劉鳳學老師的逝世,以及中型資深團體如舞蹈空間舞蹈團、三十舞蹈劇場的轉型,臺灣舞蹈界正迎來一個版圖重組期。

表演藝術生態與臺灣現當代舞蹈版圖重組的變革之外,2019年12月全球性新冠疫情(COVID-19)的開始無疑成為最具破壞性與催化性的事件,直接挑戰了舞蹈作為一種現場性(Liveness)藝術的本質。即便臺灣似位於全球疫情風暴圈相較外圍地帶;然而,幾番的排練、展演、出國巡演等群聚活動停擺下來,許多表演藝術團體皆致力尋求創作、展演不停擺的各種出路。從現場展演的停滯,到線上媒介的暴增,此時期的舞蹈創作被迫進入一場急遽的數位轉型與媒介實驗時期。

本文旨在以國藝會此時期(2019年至2023年)舞蹈類常態補助之成果檔案作為主要資料,進行深度梳理與分析,加以回應臺灣當代舞蹈在場館林立、疫情衝擊、世代交替等多重力量交織下的創作媒介、身體美學與生態結構的實質變動,藉此回顧五年來的新近發展。檔案觀察亦顯示,不少舞團近年來積極投入檔案整理(資料庫或紀錄片)、回顧與策展,這雖可能與廣泛的「表演藝術策展潮」有關,但也可能反映了舞蹈界在世代交替前,急於回望、定位與脈絡化個人史與大環境歷史的需求。這種從「向前創作」轉向「向內整理」的趨勢,成為理解此階段創作生態的關鍵視角。綜上所述,本文將以國藝會舞蹈類常態補助成果核心資料(註1),探討此五年間臺灣舞蹈的三大重點面向:舞蹈錄像作為創作媒介的趨勢與反思;平台化與集體行動;以及檔案化、歷史回顧與策展式創作的趨勢。

表演藝術線上化、影像化:從應急到美學本體的可能

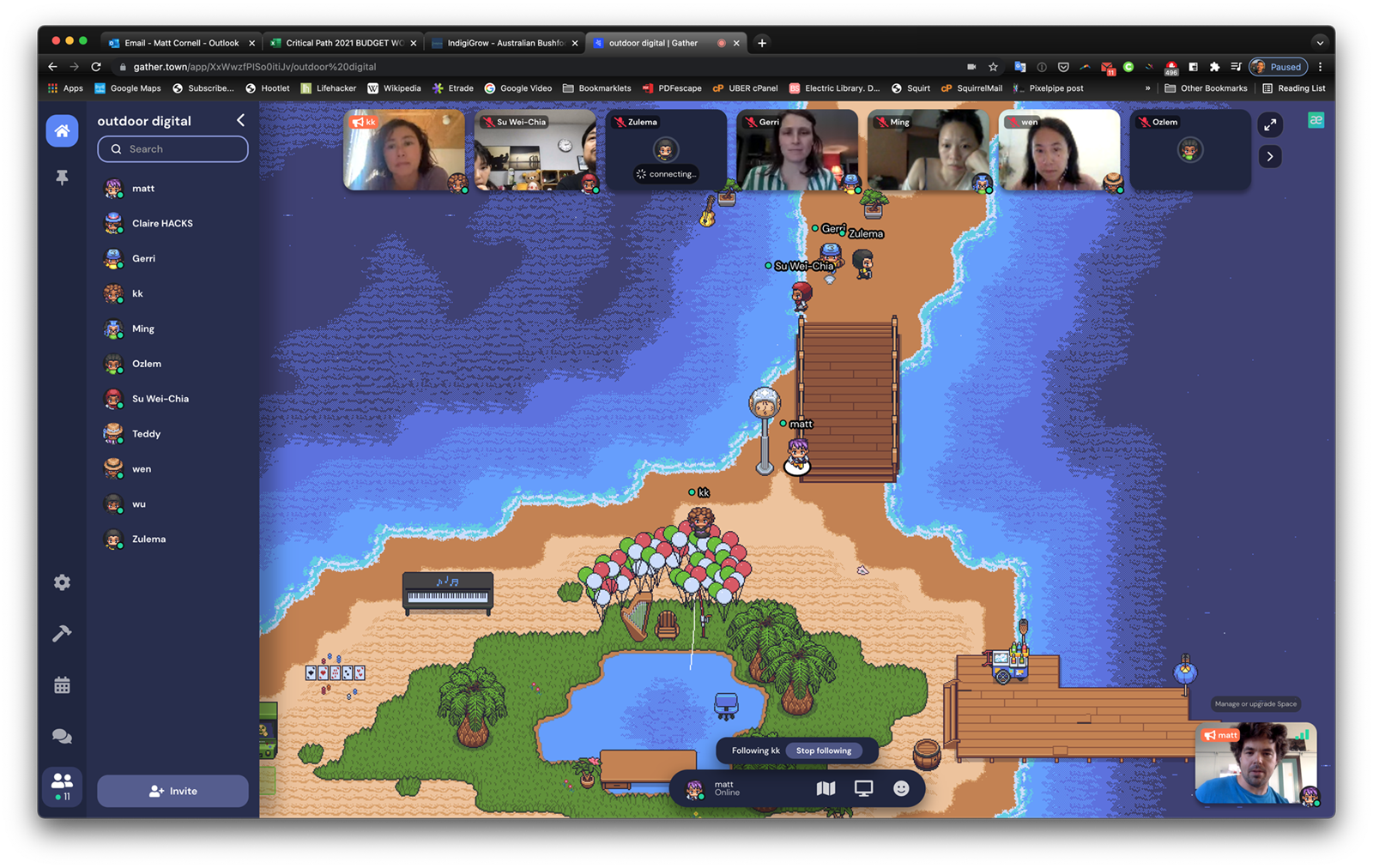

新冠疫情的衝擊,在團隊與獨立藝術家的補助成果資料上,最顯著地體現於以錄像作為媒介等相關計畫的大量出現。尤其2020年後舞蹈錄像相關計畫補助數量出現突增。其中又可概分為幾類:其一是較為直覺反應的展演活動線上展示,如三十舞蹈劇場在實體演出之外亦加設線上映演《不易察覺的嘆息2.0》(2022/第二期 舞蹈常態補助「演出」)。(註2)其二是回應疫情特殊生活與工作型態,而提出以影像作為媒介的工作方法,如驫舞劇場「台澳數位駐村暨編舞工作方法交流計畫」(2020/第二期 舞蹈常態補助「特殊計劃」),即反映了國際疫情快速變化與影響之下,世界各地的從業人員在短時間內試著調適「線上」及「數位」相關的思考與工作方式,又或者如驫舞劇場「表面功夫-FreeFrames 舞蹈 x 影像 x 設計」(2022/第二期 舞蹈常態補助「駐團藝術工作者」)邀請藝術家李尋歡為駐團藝術家,針對疫情下表演藝術影像化的趨勢,試圖透過錄影機多焦視角的特性,探索別於以往的現場影像錄製存檔模式,思考不同的數位管道所營造的觀看模式。上述兩類計畫主題,所觸及的展演線上化、影像化與工作方法思考,可說是對於新冠疫情相較直接的反應。

驫舞劇場於疫情期間透過網路及科技工具,將駐村過程經驗轉換為數位實現的可能探索。(驫舞劇場提供)

而接下來提出的第三類計畫方向,在成果說明中均未特別提及疫情相關影響,而僅僅是聚焦於身體、影像與舞蹈影像化的美學實驗,如黃至嘉舞蹈影像短片《無 ⇄ 名》創作暨拍攝計畫(2021/第二期 舞蹈常態補助「創作」)、王甯的「『隙:身體、相機、即興』舞蹈實驗影像初探」(2022/第二期 舞蹈常態補助「創作」)、長弓舞蹈劇場「《What is Danger》舞蹈錄像創作計畫」(2023/第二期 舞蹈常態補助特殊計劃)、駱思維的「《影》舞蹈影像創作前期實驗計畫」(2023/第二期 舞蹈常態補助「創作」)。即便我們從計畫成果的說明中,並未直接在這幾個計畫中看到新冠疫情在創作思考上的相關說明,但我們仍可從創作者的訪談中,看見疫情在表演藝術生態網絡所留下的痕跡,及其後續如何影響創作者的實踐與發展。

藝術家王甯即在此次研究專文的訪談中,提及了幾個影響她開始思考舞蹈、身體與影像的關鍵創作邀請,其中包括:新北表演藝術線上計畫「Dance with ME」舞蹈接力影片計畫,構思五分鐘以疫情居家為主題的舞蹈短片;在「玩劇場」的委託創作時期,王甯創作了一個30分鐘的微紀錄片因應疫情停擺的展演現場;以及驫舞劇場陳武康和影像藝術家孫瑞鴻的「14」計畫,想像一個沒有現場觀眾的真空劇場,創造一個14分鐘的獨舞直播。這幾個發生在2021至2022年間的創作邀請可說是促成她於2022年提出「『隙:身體、相機、即興』舞蹈實驗影像初探」的重要推手。不過,事件的促成也是以對於此方向的美學思考的關注為前提,王甯在2018年新人新視野創作的《丨丨》(The Other)其實已經開始探索身體與凝視的關係。可以說,疫情下的「隙」計畫一方面先是有了關於身體與影像在技術上的實踐,另一方面,也是延續她在過去作品中已經開始的美學思考。

王甯的舞蹈實驗影像初探計畫探問關於「過程」與「關係性」的創作研究。(王甯提供,攝影:蔡之凡)

至此我們會問,到了2025年的今天,新冠病毒仍持續進化中,但疫情已不如幾年前嚴峻;那麼,表演藝術的影像化、線上化或者關於舞蹈、身體與影像的美學思考是否仍是話題?舞蹈錄像在現階段表演藝術生態中是否仍具被支持的發展空間?單看國藝會成果檔案庫2024年舞蹈常態補助,雖無法代表全貌但已可見端倪,2024年基本上沒有關於此類方向的補助案,而上述舉的例子則幾乎都集中在2020至2023年。可以說,關於線上展演或工作方法實踐或許的確是對於疫情反應之下快速且直覺性作法。但是關於舞蹈、身體與影像的美學思考與實踐,仍在有心耕耘的創作者與團隊中持續被關注著。

其中不可不提的是由舞蹈生態系創意團隊藝術總監彭筱茵,及其夥伴陳逸書、曾煥炘和導演黎宇文、呂威聯所串連起的舞蹈影像社群網絡。團隊首次為此舞蹈影像社群申請計畫名稱為「島嶼身景,舞影漫遊-舞蹈影像環島創作計畫」(2020/第一期 舞蹈常態補助「特殊計劃」),而自2021年起,團隊以「舞映島」作為國藝會成果檔案庫中主要出現的計畫名稱,並持續至2024年常態補助皆列名其中。若從團隊歷年獲補助資料來看,其實可以看出一個團隊如何運用補助機制,逐漸培養創作與網絡能量。在2020年「舞映島」聚落開始前,舞蹈生態系團隊即於2017與2019年間,分別有四次以舞蹈錄像為主題的相關計畫獲補助,其中兩次是在國藝會國際文化交流補助的項目下,前往澳洲進行「舞蹈影像工作坊」與「舞蹈影像劇場發展」的兩次交流。另兩次,則是分別在舞蹈常態補助的策展項目下於國內舉辦舞蹈影像展,以及在研習進修(國內研習)的項目下向內組織舞蹈影像工作坊。(註3)可以看見,疫情後大量出現舞蹈影像類申請案固然是一種趨勢,而是否能以此為繼,則不得不考量到經費設備等問題,尤其影像科技在疫情後呈現爆炸成長的趨勢,追技術與美學鑽研之間是創作者與團隊不得不考量的問題。由此延伸,要從國藝會的成果補助來追加觀察舞蹈影像創作的後期成長,其實有參考數據上的限制,因舞蹈創作應用科技的大宗補助並非來自國藝會。不過舞蹈生態系團隊即是一個在國藝會補助規劃下一個典範例子,從其歷年補助分佈可以看見,至疫災後仍持續舞蹈影像創作能量不輟的,往往是在疫情前已開始舞蹈影像美學思考的團隊,並透過工作坊、策展、國內外交流等基礎建設作為長遠考量。

舞蹈生態系創意團隊以舞蹈影像環島計畫進行駐地創作拍攝,圖為導演彭筱茵完成作品《雙行一路》(2023)劇照。(舞蹈生態系創意團隊提供)

舞蹈生態系創意團隊以舞蹈影像環島計畫進行駐地創作拍攝,圖為導演彭筱茵完成作品《雙行一路》(2023)劇照。(舞蹈生態系創意團隊提供)

平台化與集體行動:疫情的群聚動力、展演場地或創作產地

另一個以疫情為座標來看2019—2023年團隊申請補助的推導方向,則是關於疫情中藝術工作者的身心安頓與人際疏離氛圍下的社群建立。如麥提舞團《行腳藝術家》計畫(2021/第二期 舞蹈常態補助「特殊計劃」),在當時提案「邀請數位身處不同地區的藝術家,包含臺灣本島和離島,藉由彼此對於環境的深度觀察,透過多元和多領域的藝術專業進行議題式創作,不僅將防疫限制轉化成另一種創作巧思,更將藝術作為一種社會實踐的方式。」(註4)而前述舞蹈生態系團隊發起「舞映島」計畫初衷之一,除了舞蹈影像美學上的持續鑽研,另一方面也是疫情期間的幾位主要夥伴終於有了時間,好好考量以什麼樣的狀態組成社群,(註5)「環島」便作為舞映島計畫的主要運動模式。

有別於純粹的展演平台如行之有年的「三十創作沙龍」與國藝會的「新人新視野」,或是2016年成立的「嘉義新舞風」;2019年至2023年出現的民間自組社群平台,有不少以「培力練功」、「生態思考」與「網絡連結」作為主要方向。如壞鞋子舞蹈劇場的「島嶼身體實驗聯盟」(2019/舞蹈常態補助「策展」)、「臺灣舞蹈生態行動協會 Taiwan Dancing Forward Collective—以社群打造未來願景」(2023/藝文環境與發展常態補助「調查與研究」)、身體聚會所的「舞蹈馬拉松」(2023/舞蹈常態補助「特殊計劃」)。其中,「島嶼身體實驗聯盟」於2019年啟動計畫之後便因成員繁忙而再無活動更新;「臺灣舞蹈生態行動協會」截至2025年7月仍有講演活動進行中。身體聚會所的「舞蹈馬拉松」則是至今每年底會有兩個整天,提供有意願分享的創作者以各種方式呈現創作提案,並與馬拉松陪跑員和集體參與者共同討論與思考。上述三個民間自組平台中,「臺灣舞蹈生態行動協會」主要聚焦舞蹈工作者與產業生態環境間的思考討論;而「島嶼身體實驗聯盟」與「舞蹈馬拉松」均設置分享獨立身體實驗或正在思考中的創作提案的環節,具備某種創作前期發展研究的特質。後兩者相較靠近以「展演」為主要結果的平台特性,只是將關注放在創作的前期研究發展上,而非以作品成果為導向。三個平台組織的主要參與者也皆鎖定國內表演藝術工作者,可視為某種生態內部的自我培力、練功、與生態內網絡連結的場域。若以疫情作為座標來看這2019—2023年出現的平台組織,似乎某種程度上反映了這段特殊時空與人際狀態下的某種集體培力與連結傾向。

壞鞋子舞蹈劇場啟動的「島嶼身體實驗聯盟」計畫,集結劇場藝術團隊與藝術家各自的身體實驗計畫。(壞鞋子舞蹈劇場提供,攝影:林育全)

除了疫情對於人如何聚集的短時間動力影響外,前言提及領域內結構性與世代性的轉變,亦即這十年間場館林立與臺灣舞蹈界版圖重組等兩重因素,多少也反映在平台的建置特色上。尤其,場館出發的平台計畫如衛武營國家藝術文化中心的「臺灣舞蹈平台」(2016起)、北藝中心的「亞當計畫」(2017年起)與「Camping Asian」(2019年起)、臺中國家歌劇院「LAB X 藝術跨域實踐平台」(自2020年起)等,可以說皆試圖從創作孵育、展演共製與國際連結等角度潛移默化著臺灣民間各種活動與平台的發生。尤其「亞當計畫」與「Camping Asia」近年在創作孵育、藝術家交流、跨領域與跨區域連結,透過策展、創作研究與教學研究深入思考「共創」而非僅是「共製」的具體實踐。從這個角度來看,前文述及的三個看似與創作有關,卻不一定直接導向具體展演的活動發生如前述的「舞蹈馬拉松」、「臺灣舞蹈生態行動協會」,而是包括生態思考、創作研究與發展、或者是獨立藝術工作者的能力培育(包括連結溝通、組織實驗和實踐團隊、與提案能力的培育)亦可視為此影響之下的發展。而綜合展演導向與培育導向的平台經營,近年亦有不少發展,具體如兼具成果導向與創作陪伴、創作者培力的「漂鳥舞蹈平台」(2019至今)以及「涴莎舞蹈創作平台」(2021年至今),尤其前者在國際連結方面已逐年有成,其創辦人翃舞製作藝術總監賴翃中更期許漂鳥「從原來的競賽型平台轉型為亞洲藝術市場導向平台,創造一個藝術家與策展人交流的場合」。(註6)而「涴莎舞蹈創作平台」則於今年起設置國際藝術家駐村交流,並在創作陪伴的方法上持續思考著「如何讓這個世代的年輕藝術家聚在一起」的具體方法,如透過營隊式的共同生活、看展、看演出,於日常生活中激盪討論,而不僅將創作的思考框架在效率導向的某工作時段中。(註7)民間獨立團體之力固然不如場館作為背後支撐在規模與能量上來得有力;但同時間,民間團體的積極作為,以及從外部看來兩方的相互映照或競合等現象,皆有益於表演藝術生態在產製上朝向一個更具創作研發的方向發展,無論國家場館或民間平台都可能不只是「展演發生的場地」而更是「培育創作與製作的產地」。

涴莎舞蹈創作平台提供創作陪伴,圖為2024年林蔓葶作品《直到膨脹的另一端》,創作陪伴為周書毅。(涴莎室內樂團提供)

檔案化、歷史回顧與策展式創作的趨勢

如果說,結夥同行組建平台的現象可能是對於「培育創作與製作」之意識的具體反應之一;那麼,另一個更為基礎卻相較不被「培育創作與製作」之意識關注到的則是關於研究與典藏等檔案化的問題。2019年起至2022年,驫舞劇場策劃「重製場:Back to the moment Dancing Talking Bar」(2018/第二期 舞蹈常態補助「策展」)共三屆。每屆邀請臺灣舞蹈界不同耕耘領域之前輩藝術家,以及一位參與過藝術家之早期歷史的評論者同行,透過影像資料重現並重談過去的經典時刻。「重製場」第三屆更試圖從更廣泛的角度探詢2000年後藝文生態與文化政策在組織與行政個人身上的反映。被問及開始「重製場」的起心動念,驫舞劇場藝術總監陳武康提到兩個面向:其中比較實際的是,舞團的各種資料量已經到達需要整理的階段,現階段正面臨如何檔案化舞團歷史的問題。(註8)再來則是相較與創作面向有關,也就是創作者或團隊自身歷史與大環境歷史間的對焦與脈絡化。而回顧個人史與大環境歷史的方向,對陳武康來說可能更早於「重製場」開始前,包括其妻藝術家葉名樺受創作顧問鄧富權的啟發,開始回顧影響個人身體養成卻不曾了解過的前輩藝術家實踐。此案例顯示出,表演藝術史的研究與典藏等檔案化之基礎建設,與創作之間可能具備的深層滋養關係,在民間組織與獨立藝術團體的運作中皆已出現其必要性。

驫舞劇場策劃「重製場」,邀請作品創作者與文字評論者進行對談,圖為第一場古名伸×盧健英。(驫舞劇場提供)

驫舞劇場策劃「重製場」,邀請作品創作者與文字評論者進行對談,圖為第一場古名伸×盧健英。(驫舞劇場提供)

同一段時間內,驫舞劇場並非這段時間出現以檔案化、歷史紀錄為主題的補助申請特例。台北首督芭蕾舞團在即將邁入30歲之際,申請製作「首督三十紀錄片《永舞止靜》」(2021/第二期 舞蹈常態補助「特殊計劃」),記錄舞團三十年來的歷程。而三十舞蹈劇場於2024年底於臉書宣布「轉型為創作基地,同時繼續整理歷史檔案、捐贈臺大總圖典藏」,並於前一年申請「替未來寫歷史─ 2023檔案典藏計畫」(2023/第二期 舞蹈常態補助「特殊計劃」)與「三十沙龍20周年重聚特別演出」(2023/第二期 舞蹈常態補助「演出」)。後者邀請「曾經參與三十沙龍的15位編舞者團聚演出。以編舞者參與沙龍的年份分為三系列,並結合歷史前導影片及檔案展,呈現三十沙龍經營20年之足跡」。(註9)

現象的發生不會僅來自於一條線索,表面上,提到「檔案化」三個字可能直接聯想至近十年延燒的「表演藝術策展潮」。這可能不無關係。從驫舞劇場的「重製場」與創作發展來看,檔案化個人與大環境歷史的需求,的確關乎創作;但更為積極一些的意義,我認為是從民間獨立藝術團體的角色,為場館林立的時代在研究與典藏作為創作之基礎建設的面向上,做了一個有力的行動示範。另一方面,若將近年資深團體如三十舞蹈劇場、舞蹈空間的宣布轉型,以及台北首督芭蕾舞團的紀錄片,甚至雲門舞集藝術總監的交棒等發生,正視為臺灣舞蹈界的時代更迭與版圖重組時期,其實歷史的檔案化與典藏行動應會在未來幾年成為臺灣舞蹈界脈動的重要關注之一。

「三十沙龍20周年重聚特別演出」現場展示之主視覺和年表牆。(三十舞蹈劇場提供)

「三十沙龍20周年重聚特別演出」現場展示之主視覺和年表牆。(三十舞蹈劇場提供)

結語與建議

以上幾點:舞蹈錄像作為創作媒介的趨勢與反思;平台化與集體行動;以及檔案化、歷史回顧與策展式創作的趨勢,是本文綜觀2019年至2023年國藝會舞蹈補助成果檔案,並參照新冠疫情影響、場館作為場地或產地、與臺灣舞蹈界版圖重組等幾項大環境所提出的幾項觀察。研究與分析過程中,除了發現單以「舞蹈常態補助」作為資料分析,並無法完整捕捉與創作息息相關的產製生態之變化,常常必須疊合「藝文環境與發展」與「國際文化交流」的補助項目來看。另外關於近年呈現爆炸性發展的科技對於表演藝術之影響,也無法從非大宗支持的國藝會成果補助資料洞悉端倪。不過,若細看資料庫每年度補助案的補助類別項目比例,也發現一個有趣的微觀變化:原來舞蹈常態補助中的「演出」與「創作」分屬過去獲補助紀錄上的第一與第二位;然而從2022年開始,「創作」獲補比例逐漸被「特殊計劃」與「研習進修」追趕而上。這不一定意味著競爭關係,我的解讀是,一方面疫情期間可以群聚排練與演出的機會有限;另一方面,不妨設想大環境如疫情、補助項目規劃與對表演藝術產製的意識轉化等,正潛移默化著創作者與團隊們對於演出前期籌劃的想像。也就是「創作」不僅僅是意味著排練,而更多的可能是關於「創『造』」和藝術發展更具層次與細節的鋪排與規劃。

註1:本文得以完成亦需感謝幾位受訪者的分享與寶貴意見,包括王甯、林人中、陳武康、彭筱茵、賴翃中、謝杰樺(依姓氏筆畫排列)。

註2:若單從國藝會補助成果檔案庫來看,此實體展演的線上化的獲補助案看似不多,但研究者從舞蹈影像藝術家彭筱茵的訪談中得知,疫情期間其舞蹈影像團隊成員幫助了不少舞團進行了展演線上化的工作,包括TAI身體劇場、蒂摩爾古薪舞集、雞屎藤舞蹈劇場。這些實踐其實均可歸類為此類別之下,只是若單從資料庫來看則案例有限。

註3:此四次計畫完整計畫名稱分別為:「身體系譜─澳洲 BOLD 舞蹈節邀演暨舞蹈影像劇場發展計畫」(2017/國際文化交流 第一期)、「身體系譜-國際舞蹈影像展」(2017/第二期 舞蹈常態補助「策展」)、「澳洲蜜拉姆藝術中心三十週年慶典演出暨『邊緣迴旋』舞蹈影像工作坊」(2019/ 國際文化交流 第一期)、「跨越身體,影像漫遊-舞蹈影像工作坊」(2019/第二期 舞蹈常態補助「研習進修-國內研習」)

註4:節錄自國藝會補助成果檔案庫「麥提舞團《行腳藝術家》創作無邊境計畫」之成果摘要。

註5:參考自彭筱茵訪談(2025/9/3)。

註6:參考自賴翃中訪談(2025/8/19)。

註7:參考自「涴莎舞蹈創作平台」藝術總監謝杰樺訪談(2025/8/25)。

註8:參考自陳武康訪談(2025/8/18)

註9:節錄自國藝會補助成果檔案庫「三十沙龍20周年重聚特別演出」之成果摘要。

_1764759788891.jpg)