法國當代攝影藝術中心CPIF行為藝術展覽駐村計畫

郭奕臣

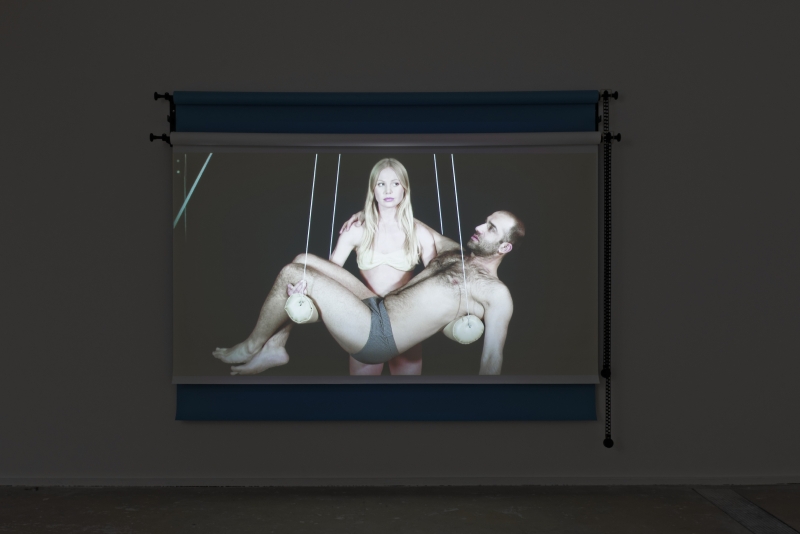

「攝影並非僅為一種影像形式的客觀文獻」正是法國/加拿大籍獨立策展人Chantal Pontbriand以及跨國策展團體AGENCY試著透過即將於十月開幕的法國法蘭西島當代攝影藝術中心之秋季大展La photographie performe (Photography Performs) - The Body and the Archive,讓觀者去感受及思考的展覽命題。展覽援引英國牛津學派分析哲學家奧斯汀(J. L Austin)的言語行為理論(speech act theory)-「言語就是行動」-來解讀九名國際知名藝術家的影像創作,以此探討當代攝影藝術中的「施為性」(the performativity):當代攝影如何脫離了單純記錄行為藝術事件的客觀載體,進而成為其主體從之對觀者產生影響?這次的展覽便是在尋找與此現象的跨國境對話之可能性,除了來自台灣的郭奕臣,尚有Éric Baudelaire (法國)、Mohamed Bourouissa (法國)、Gohar Dashti (伊朗)、Simon Fujiwara (英國)、Joachim Koester (丹麥)、Uriel Orlow (瑞士)、Christian Patterson (美國)、Allan Sekula (美國)等八位國際知名藝術家。

此展同時也是為了向去年剛逝世的著名攝影藝術理論家Allan Sekula致敬。展覽的副標題—The Body and the Archive取材自Allan Sekula一篇討論身體、文獻與攝影藝術的重要文章。研究西方十九世紀末攝影術如何與人體社會分類學結合,被當成一種記錄罪犯身體表徵的社會控制工具。1951年生於美國賓州,Allan Sekula同時是藝術創作者、攝影師、理論家更是左翼社會運動健將,為當時發生在南加州「社會新記實」運動的主要成員之一。他除了將攝影運用在他的行為藝術表演之中,他獨具特色的社會記實攝影作品更見證了上個世紀七零年代起風起雲湧的社會改革運動。更是從觀念上挑戰傳統紀實攝影的客觀文獻性,提出意識形態介入攝影的可能,Allan Sekula多重語境的攝影裝置本身即構成了論述的主動性。

紐約駐村的蛻變之後,台灣新媒體藝術家郭奕臣再次受到國際肯定:法國法蘭西島當代攝影藝術中心的秋季大展《La photographie performe - The Body and the Archive》將展出郭奕臣2014年新作《The Face of Time》。紐約時代廣場上,扮演美國漫畫角色與觀光客合照謀生的中南美洲外來移民是郭鏡頭下的主角。《Can you draw yourself?》藝術家問他們也問觀者,你能畫出「自己」嗎?藝術家透過邀請裝扮者於漫畫紙本上描繪「自我形象」,並以拍立得記錄下這些邊緣工作者褪去玩偶頭套後的真實臉孔,讓我們看見了他們面具裡外的雙重面容,與其面對自我商品化的掙扎,以此詰問西方影像霸權及全球資本主義對個人自我認同意識的侵略。除了與八零年代的台灣作為迪士尼最大代工廠的這段歷史作為互文,2014年度中心首度邀請來自亞洲的藝術家駐村。2005年時獲選成為威尼斯雙年展台灣館歷年來最年輕參展藝術家郭奕臣,此次受邀與其他八位不同國籍的藝術家一起於CPIF 2014年度的秋季大展《La photographie performe - The Body and the Archive》中展出他最新的創作《The Face of Time》。鑑於此作對當代攝影意識及媒介的多重提問,加以作品中所表現出跨國界的社會關懷意識,CPIF決定同時邀請郭奕臣於展覽的三個月期間,於中心駐村創作。

_13_1538562103114.jpg)