2022國樂創作聯合發表會

中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」演出簡介

自2007年以來,本會已成功舉辦15場國樂創作聯合發表會。往年的創作內容從獨奏、協奏到絲竹室內樂、合奏等各種型式,「2022國樂創作聯合發表會」以常演奏的合奏曲、絲竹室內樂為主題。由中華國樂團團長黃新財及創作委員會會長蘇文慶,策劃第15場國樂創作聯合音樂會發表全新曲目,委託林心蘋、倪珩均、林子倫、廖明勛、熊仁岳、陳筱喬、蘇文慶、郭哲誠、吳宗憲、劉至軒、曾翊玹等11位國內優秀作曲家共襄盛舉,依據臺灣風土民情題材(含地區的文化、地理、歷史),或參考臺灣音樂素材(含曲調、織體、節奏、調式)等,譜寫出具有臺灣特色風格之國樂創作樂曲。

其中,蘇文慶、郭哲誠、吳宗憲三位資深作曲家,已具備豐富的創作經驗,創作內容從國樂作品、合唱作品、獨奏器樂作品到跨界作品,展現出傳統樂器豐富的演奏技巧與聲響,表現成熟的配器、織體,與精致的藝術思維與深度。林心蘋、倪珩均、林子倫、廖明勛、熊仁岳、陳筱喬、劉至軒等青年作曲家,廣受各界邀請,常為國樂團、舞臺劇、室內樂、獨立樂團譜寫新曲,寫作類型多元,擅長將傳統元素融合時代語彙,為創作作品帶來寬廣地可能性。曾翊玹新生代作曲家,現就讀於碩士班,除繼續精進作曲能力外,都有各自專精的國樂樂器、深厚的舞台演奏經驗,累積的創作作品數量雖不及前輩,但對於跨界、多元的嘗試性,屬於年輕世代的自由與創意,期能帶動更多年輕世代欣賞及關注國樂創作。

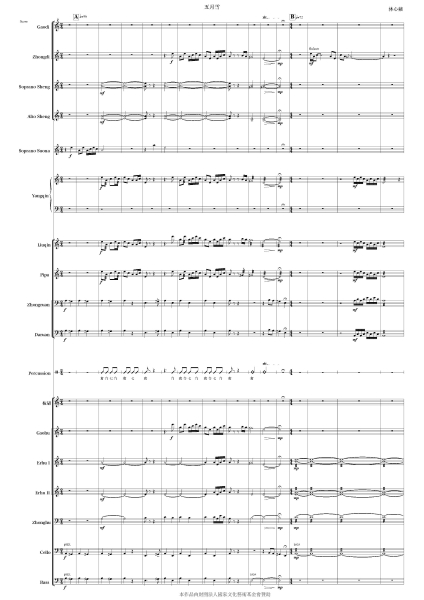

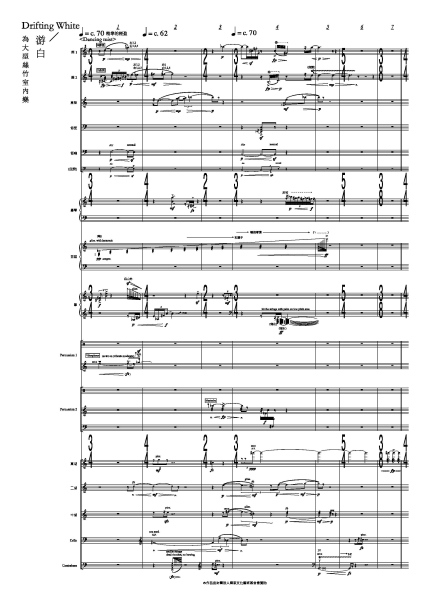

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:熊仁岳《游白》曲譜首頁(PDF)

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:廖明勛《東詠》曲譜首頁(PDF)

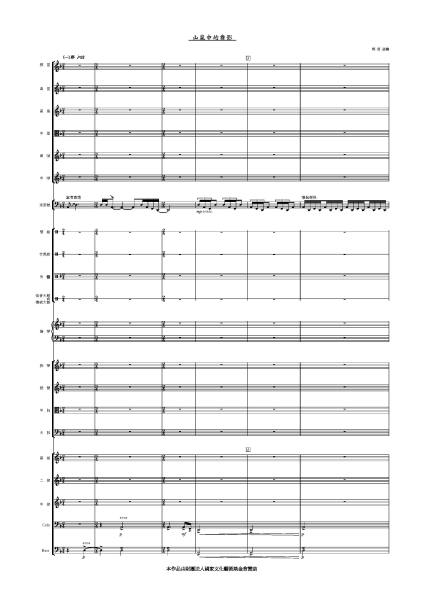

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:郭哲誠《山嵐中的舞影》曲譜首頁(PDF)

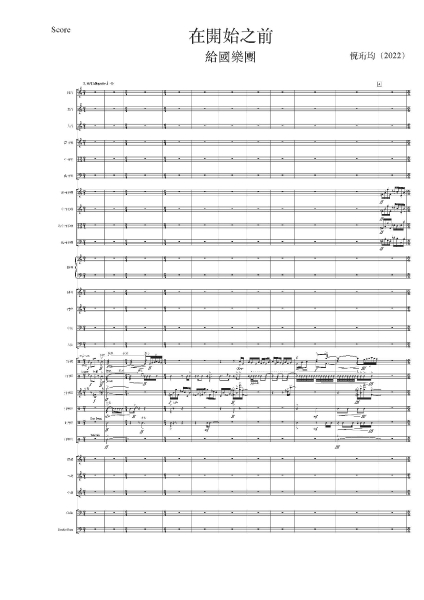

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:倪珩均《在開始之前》曲譜首頁(PDF)

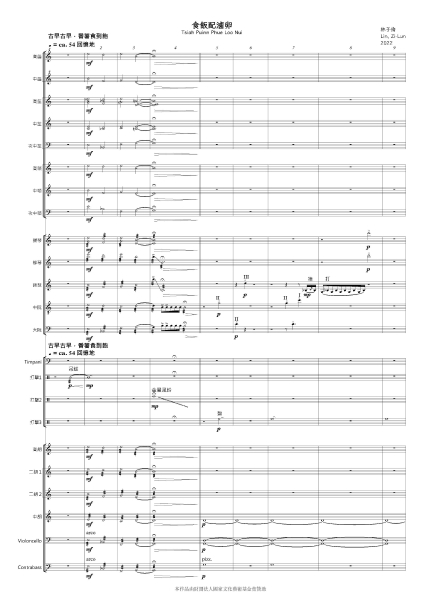

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:林子倫《食飯配滷卵》曲譜首頁(PDF)

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:劉至軒《水雲起》曲譜首頁(PDF)

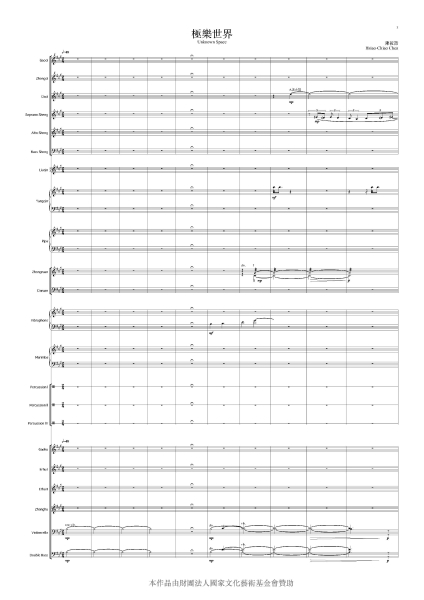

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:陳筱喬《極樂世界》曲譜首頁(PDF)

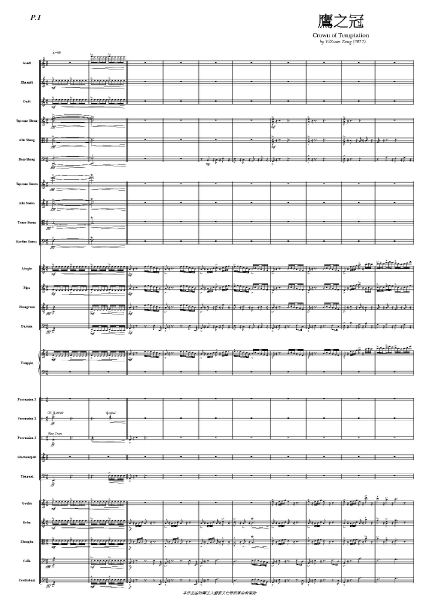

- 中華民國國樂學會「2022國樂創作聯合發表會」委託創作:曾翊玹《鷹之冠》曲譜首頁(PDF)

作曲家:林心蘋

林心蘋生於台中,自幼因著母親熱愛古典音樂,開始學習鋼琴與揚琴。自就讀曉明女中音樂班開始至國立藝專就學期間,主修揚琴,因發現自己對音樂的熱愛,經常赴中國與知名音樂家郭敏清與李玲玲習琴,奠定良好的中國音樂基礎。爾後於1998年前往柏克里音樂學院(Berklee College Of Music)進修,主修專業音樂與編曲,嘗試爵士樂與流行音樂的學習創作,並於2005年哥倫比亞大學教育學院(Teachers College, Columbia University)碩士畢業,主修音樂教育。

回到台灣後開始了教學的生涯,曾任教於明道大學、台中二中、曉明女中等知名音樂學校,目前任教於台灣藝術大學、中國文化大學、國立台灣戲曲學院,與彰化藝術高中。除了教學工作,林氏樂於嘗試在各種不同的音樂領域中創作探索。近年來受邀不同樂團或獨奏者邀約創作或演出其作品,對於不同樂器的技巧上與音樂領域上,她都希望能有突破創新,因而也逐漸發展出自己的創作風格。由於她善於應用不同音樂風格的元素,與中西樂器的特色結合,挑戰了演出者與聽眾的味蕾,作品新穎中帶有嚴謹,並同時呈現豐富故事性的音樂影像,令人容易理解不感到艱澀,因而受一般聽眾與專業人士的喜愛。

作曲家:劉至軒

近年來活躍於台灣樂壇之作曲家。自作品《水雲間》參加比賽獲獎後,受到蘇文慶教授的指導與帶領,逐漸累積了音樂創作的寶貴經驗。作品多以台灣人文、風土為其創作精神,因而樹立了獨特風格。其作品中常見豐富的音樂織體及熟稔之配器手法;近年來之創作試圖跳脫國樂器傳統語彙及和聲框架,以新穎卻不失動人旋律的樂曲理念,期待創造新世代之聲音美學。

近年主要作品為:

- 《四月晴雪》(琵琶與樂團2018)

- 《嚮》(柳琴與彈撥樂團,2018)

- 《桃源・Taoyuan》(合奏,2019)

- 第三號音樂會序曲《慶》(合奏,2019)、《銅仔丟丟》(合奏,2020)

- 《煉》(二胡與鋼琴,2020)

- 《綠》(二胡與樂團,2021)

- 《境》(二胡與室內樂,2022)

作曲家:熊仁岳

1994年生於臺灣臺北,以竹笛演奏主修畢業於國立臺灣藝術大學中國音樂學系,並於2021年在蔡佳璇與呂武恭的指導下完成該校碩士學位(MA)。在學期間即對當代音樂具有高度興趣並開始嘗試寫作,學習啟蒙於鄭建文。

他的作品曾獲獎如:豎笛獨奏曲《依蘭依蘭》(Ylang-ylang)獲義大利Diaphonia Edizioni 2020徵曲比賽第一名並出版樂譜、管弦樂《尋光》(Seeking Light)榮獲2018文化部國立臺灣交響樂團音樂創作競賽第二名。

此外亦積極探求音樂活動與演出交流機會如:上低音薩克斯風獨奏《呢喃之海》(When the Ocean Whispering)獲選2022臺北國際現代音樂節(TINMF)演出曲目、五重奏《冬天的腳步》(Winter Footsteps)入選由作曲家陳銀淑(Unsuk Chin)評選之2022衛武營國際音樂節作品徵選。2020年以大提琴獨奏《火咒》(Fire Spell)獲選選衛武營 TIFA 當代音樂平台-彼得‧于特福許(Peter EÖTVÖS)作曲大師班,2018年受邀北京國際電子音樂節演出-長笛與預錄電子《螢》(Fly Fire),於中國中央音樂學院發表。

國樂創作部分,近年亦開始接受委託創作如:2020年由國立臺灣藝術大學委創之雙協奏曲《紡》為笛、箏與國樂團,首演於高雄衛武營音樂廳,同年由中華民國國樂學會委創9人絲竹室內樂《來自雨境的凝視...》(The Gaze from The Rain),以及2022年委創之15人大型絲竹室內樂《游白》(Drifting White)等。

作曲家:廖明勛

新北淡水人,自高中開始嘗試創作,並學習許多作曲相關的知識,畢業於中國文化大學國樂系碩士班,主修理論作曲,師承王樂倫老師;副修古典鋼琴及爵士鋼琴,曾師承陳世昌及謝啟彬老師。除了對國樂各類型式的創作外,亦著手融合各類東西方不同編制及素材,近年來更是嘗試以台灣文化中具特色的聲響作為創作元素,同時也下鄉採集台灣原住民生活裡最珍貴的音樂與歷史資產,成為創作的各項題材來源。2014年起,開始參與多次跨界創作,曾為戲劇、音樂劇場、音樂教育及商業演出等譜曲,嘗試突破國樂傳統的表演方式,以帶來新的面貌。

作曲家:蘇文慶

生於臺灣基隆,為當代優秀作曲、指揮家。1979年及1981年分別獲得中華民國教育部文藝創作獎之國樂創作獎。1986年獲中國文藝獎章、1990年獲得第28屆中華民國十大傑出青年,2019年獲得中國文藝榮譽獎章,並且二度獲得國立臺灣藝術大學傑出校友之殊榮。

蘇君創作類型豐富,如宗教音樂、現代音樂、舞台劇、音樂劇、大型舞劇及電影配樂等。二胡協奏曲《燕子》、柳琴協奏曲《雨後庭院》、中阮協奏曲《綻放》及國樂合奏《台灣追想曲》、《風獅爺傳奇》、《噶瑪蘭》、《山海印象》等等樂曲,受到華人樂界的歡迎。其宗教創作《觀世音》、《新妙法蓮華》、《九色鹿》、《雲童》等等數十部作品,皆莊嚴且憾動人心。其中《九色鹿》和《雲童》獲 1988、1989 年新聞局優良唱片金鼎獎。

2009年至2011年擔任台灣國家國樂團指揮工作,細膩多彩的音樂語彙,精確沉穩的節奏躍動散發出熱情與活力。2010年指揮台灣國家國樂團錄製之《台灣四季》專輯,獲得台灣第 22 屆傳統暨藝術音樂金曲獎最佳專輯獎。曾任中華民國國樂學會理事長、臺灣國家國樂團指揮、中華國樂團團長。目前為國立臺灣藝術大學中國音樂學系、中國文化大學中國音樂學系兼任副教授。

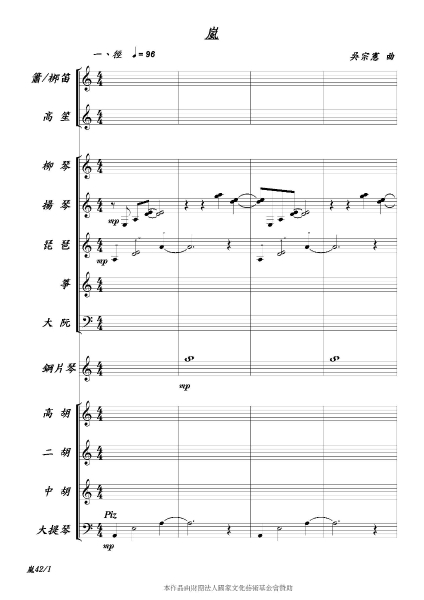

作曲家:吳宗憲

投身教育與演奏工作逾三十載,並長期獲邀發表首演作品及海內外藝術節活動,同時為優人神鼓與無垢舞團合作藝術家。1991年與黃正銘、林慧寬共創「采風樂坊」絲竹樂團,並自1995年起成為文化部國家級扶植團隊;也是首度進入總統府介壽館與柏林愛樂室內樂廳的國樂團體。

現任:中國文化大學中國音樂學系專任副教授、采風樂坊音樂總監、中華民國國樂學會常務理事、台灣笛簫協會副理事長、台北中央c專任演奏家與華岡藝術學校董事。

曾任:中國廣播公司國樂團專任演奏員、台灣國樂團專任演奏員、台灣藝術大學兼任教師、台南藝術大學專任助理教授、中國文化大學中國音樂學系系主任。

曾獲:台灣區音樂比賽成人組笛獨奏冠軍。第二屆世界青年才藝大賽,獲器樂獨奏項目比賽第三獎。中華民國第二屆「十大傑出青年薪傳獎」。

合作樂團:

國內:台北市立國樂團、台灣國樂團、高雄市國樂團、台南市立民族管弦樂團、桃園市國樂團、中華國樂團。國家交響樂團、長榮交響樂團、台北愛樂青年管弦樂團、樂興之時管絃樂團。

海外:維也納現代樂團Klangforum Wien, Music Lab, EXXJ-Ensemble,荷蘭現代樂團Nieuw Ensemble Amsterdam,法國現代樂團2e2m,多倫多Accordes String Quartet,維也納太平洋弦樂四重奏String Quartet以及北德廣播交響樂團NDR Symphony Orchestra。

1992年參與西班牙奧運「巴塞隆納藝術節」之演出。2010年隨采風樂坊赴加拿大冬季奧運藝術節演出於溫哥華。

作曲家:郭哲誠

畢業於國立藝術專科學校國樂科,在校期間,即經常指導各級學校參加合奏比賽,屢獲台灣省音樂比賽優等而初露頭角,1993年更進一步赴大陸進修音樂理論及指揮課程,是台灣土生土長所培育出來之優秀青年指揮家。郭君曾於1982年獲頒教育部文藝創作小型團體舞曲佳作獎,1987年以《荷塘春曉》一曲榮獲國軍第廿三屆文藝金像獎最佳作曲獎,郭君近年來除致力於訓練並指揮樂團演出外,更致力於台灣本土音樂的發揚與創作重要作品有《被遺忘的山中貴族》、《北管聯奏》、《台灣風采集》,四幕舞劇音樂《猴王鬧龍宮》、《結綵人間》、《將軍令》等作品,並為大量的歌曲、器樂曲編寫伴奏或改編。目前為高雄市國樂團指揮兼副執行長。

作曲家:倪珩均

1990年出生於基隆,臺南藝術大學國樂系、臺北藝術大學音樂系碩士畢業。大學期間主修笛子,副修作曲,作曲師事李沛憶老師。碩士主修作曲,師事楊聰賢教授。2013年開始參加彰化梨春園學習北管。

我喜歡在作品裡面同時展現出西方音樂傳統,以及臺灣音樂傳統的脈絡。例如,在琵琶四重奏《加官進祿》(2016)中,我利用琵琶的各種噪音演奏法創造出豐富的陌生化聲響效果,同時重現北管扮仙戲的「跳加官」程序;給國樂團的《流連,在熟悉又陌生的門徑中》(2020)是以音列技巧創作的樂曲,其中包含了模擬北管「緊吹場」、「掛弄」等片段。近期作品延續上述理念,在臺灣傳統方面,我希望能更深刻地研究北管的音樂組織方式,將之拆解、重構,納為己用,同時研究西方傳統中的音樂敘述策略,以建構規模更大規模的樂曲。

作曲家:林子倫

宜蘭人,致力將傳統音樂元素與西方作曲技巧結合,以開放多元的音樂語彙,承載傳統的文化底蘊,探索當代音樂聲響的可能性。曾與各大樂團合作,包括國家交響樂團、臺北市立國樂團、臺灣國樂團、桃園市國樂團、高雄市國樂團、中華國樂團與優人神鼓等。

林君目前於國立臺北藝術大學音樂系攻讀作曲博士學位,畢業於中國文化大學國樂系碩士班、大學部。近期作品包含大型協奏曲《山山・陽明》、《土地公在哪裡》,管絃樂小品《拖拉》,國樂合奏《鬼祭盛會》、《初歲隨想》以及室內樂作品《0.666…》、《擦咪乓》、《廿・顫慄之慟》與《滯雨》等。

目前任教於台北市復興高中音樂班、台北市光仁國小音樂班、宜蘭高中、宜蘭縣國華國中、南安國中、南安國小、學進國小等。

作曲家:陳筱喬

陳筱喬,1997年生於台南,畢業於台南藝術大學中國音樂學系。主修二胡,師事歐光勳教授,曾師事蔡鎮宇、鄭曉玫、蔣明坤老師,啟蒙郭步登老師;副修作曲,師事陸橒老師,曾師事李沛憶老師;亦曾副修琵琶、鋼琴。曾為「台南藝術大學民族管絃樂團」高中、大學部首席、「台南藝術大學弓弦樂團」首席、「台灣愛樂民族管絃樂團」高胡演奏員及「臺灣國樂團NCO」特約演奏員,現為「臺南市民族管絃樂團」胡琴演奏員、「柒氛室內樂團」團員。

2014年至今,陸續創作多首作品,2016年創作《律 Circle》,參加「2016 TCO國際作曲大賽」入圍決賽,作品由「臺北市立國樂團」首演並獲得「觀眾票選獎」。2019年12月31日發布首支作品MV《人魚Mermaid》。2020年2月《耍 Juggling》收錄於大鍵琴演奏家張璿《Project Cadenzas: An Intercultural Journey》專輯中。2021年4月由「臺南市民族管絃樂團」於台江文化中心舉辦「葳蕤-陳筱喬作品音樂會」。2022年3月考取國立臺北藝術大學音樂學系碩士班作曲組。